(bag 2 -

selesai)

Oleh Manuel Lobato

Jaringan Sosolot : Interaksi (bukan) ekonomi antara Perampok dan Pedagang?

Karena fakta bahwa kegiatan predator yang dilakukan oleh Ternate adalah selaras dengan Belanda, mereka yang dicap sebagai “bajak laut” dikaitkan dengan daerah-daerah di wilayah Tidore, terutama di wilayah Gamrange di Halmahera selatan dan di kepulauan Raja Ampat. Untuk membayar upeti, perampasan dan penjarahan adalah bagian dari memberikan layanan kepada Sultan Tidore oleh kelompok-kelompok yang tinggal di pantai timur Halmahera. Praktik-praktik semacam itu merupakan inti dari hubungan kekuasaan di Malaku utara. Desa-desa pinggir laut yang terletak di daerah penghasil sagu, seperti Weda, Patani dan Maba, memberi upeti penting kepada Sultan Tidore dalam bentuk kulit kura-kura, ambergris, burung cendrawasih dan budak, yang sebagian besar mengalir ke jaringan perdagangan di luar kontrol kaum Eropa. Menurut L. Andaya, kemampuan para Sultan Tidore untuk diakui sebagai penguasa di wilayah pinggiran ini, berperan penting dalam menjaga kemerdekaan Tidore selama abad ke-17 dan ke-18. Garis pantai Patani dianggap sebagai wilayah terlarang bagi semua kapal yang berlayar tanpa izin dari Sultan Tidore. Pada awal abad ke-18, inspeksi Belanda di daerah tersebut menyimpulkan bahwa orang Patani adalah di antara “perompak dan penyamun terbesar yang dikenal di bagian timur ini”63.

Hubungan antara Sultan Tidore dan wilayah Papua, meskipun diatur oleh ikatan upeti tradisional dan sangat ketat, tampaknya lebih bersifat politis dan spiritual daripada ekonomi atau komersial : penguasa Papua mengirim delegasi ke Tidore (sebelumnya ke Bacan) dengan hasil dari rak atau perburuan mereka sebagai imbalan atas gelar, lencana dan barang-barang tertentu, seperti pakaian, konon tertanam dengan kekuatan gaib para penguasa Tidore. Beberapa penulis berpendapat bahwa pemberian gelar asal Maluku kepada para pemimpin Papua dan pemimpin perompak berasal dari awal abad ke-1764. Hak eksklusivitas juga diamati di daerah Maluku tertentu. Hanya atas nama Sultan Tidore, kapal dapat mengunjungi pelabuhan di pantai barat Halmahera, seperti Toseho dan Payahe, yang kaya akan sumber daya hutan sagu. Mereka mengubah kesetiaan mereka dari Tidore ke Ternate pada pertengahan abad ke-17. Pulau berawa-rawa Bacan, wilayah Gamrange di Halmahera tenggara melalui Maba, Patani dan Weda, serta wilayah Raja Ampat menjadi pemasok utama sagu kepada Tidore. Karena angin dan sungai, daerah-daerah ini menjadi sulit untuk navigasi yang secara alami melindungi mereka dari ekspedisi penjarahan Belanda-Ambon dan Ternate65.

Jauh sebelum pemberontakan Nuku muncul, Belanda telah membentuk citra akurat Raja Ampat dan pulau-pulau di sebelah timur Seram. Di wilayah ini, masyarakat pesisir dan wilayah sangat berinteraksi untuk mendapatkan barang-barang impor. Perompakan dan perdagangan adalah efek yang paling terlihat oleh pengamat Eropa. Sebenarnya, ini menandakan upaya besar terkoordinasi dan ritual untuk memperoleh kekuatan gaib yang seharusnya melekat dengan barang-barang eksotis. Proses “akuisisi” bertindak untuk mengikat berbagai komunitas etnis dan identitas sosial. Aksi-aksi maritim jarak jauh, seperti perompakan dan perdagangan, membentuk jaringan-jaringan regional dari penghubung beragam etnis yang diartikulasikan di sekitar kode-kode yang berbeda dan saling diterima, dimana para pedagang dan perantara tampaknya memiliki peran penting66.

Mitos-mitos dasar orang Papua dari Waigeo yang merujuk pada asal mereka di Biak dan ekspedisi penjarahan yang dikirim ke barat – Seram disebutkan dan pantai timur Halmahera mungkin juga disebut. Penangkapan orang dan perampasan yang jauh dikatakan memainkan peran khusus dalam “memberi makan” orang-orang Waigeo dan memberi mereka para pendayung untuk melanggengkan ekspedisi semacam itu. Di antara masyarakat Papua, hanya orang biasa yang dikatakan memiliki silsilah. Para penguasa tidak membutuhkan hal demikian, dan itu ditolak untuk para budak. Konsep ini memfasilitasi penangkapan dan perdagangan budak. Menurut mitos, armada pertama dari Waigeo berhasil melayani Sultan Tidore untuk mengalahkan armada dari Jailolo. Bertindak sebagai perantara untuk para penduduk pribumi kepulauan Raja Ampat, para pemimpin Waigeo mengadopsi gelar dari Maluku, yaitu sengadji. Meskipun tidak ada periode pasti yang dapat disebutkan tentang berkembangnua hubungan antara penguasa Papua dan Tidore, hubungan tersebut sepenuhnya dikembangkan pada awal abad ke-1767. Pedagang Portugis, Miguel Roxo de Brito mengumpulkan informasi tentang perampok Misool :

Orang-orang Misool tidak menyerang tempat lain selain Pulau Seram Laut....pergi ke sana dengan armada 30 hingga 40 kapal perang, tidak ada yang kembali tanpa barang rampasan.......[Armada] pertama-tama menyandera, [kemudian] membebaskan mereka untuk tebusan, [dan] kembali ke markasnya [di Misool]. Dan mereka menangkap 70 hingga 80 penduduk Seram Laut setiap tahun, dan mereka harus membeli kebebasan mereka sesering mereka ditangkap, untuk tebusan yang sama yang pernah mereka bayar untuk menebus diri mereka sendiri, tanpa potongan harga. Dan jika mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli kebebasan mereka, mereka dibunuh.........jika mereka tidak menebus diri mereka sendiri, mereka memohon orang kaya Seram lainnya untuk membeli mereka, dan mereka tetap menjadi budak mereka. Orang Seram Laut sendiri yang mengatakan ini.

Dia menambahkan bahwa “tidak ada orang Seram yang tidak pernah ditangkap lima kali”68. Sebenarnya, sejumlah orang yang diperbudak di seluruh Maluku, karena penangkapan harus ditebus oleh keluarga mereka. Dalam kebanyakan kasus, mereka dijual ke perantara sebelum mendapatkan kebebasan mereka. Selama proses yang begitu panjang dan melelahkan, para tawanan dipaksa untuk bekerja sampai mereka diselamatkan. Bukti yang ada menunjukan bahwa perdagangan budak di wilayah Maluku lebih merupakan masalah penculikan orang untuk mendapatkan uang tebusan, daripada lalu lintas tenaga kerja seperti di bagian lain di zona Samudera Hindia. Setiap tahun, tidak lebih dari beberapa ratus orang ditangkap di Kepulauan Maluku. Tawanan yang tidak bisa ditebus, dijual atau akhirnya dibunuh jika mereka tidak bisa dijual karena penyakit atau faktor usia, tetapi kadang-kadang anggota perompak juga mempertahankan beberapa permpuan sebagai istri dan menjual anak-anak mereka dengan harga yang sangat rendah. Harga yang sangat bervariaso tergantung pada jumlah, usia, jenis kelamin, dan asal etnis : tawanan yang dijual dalam suatu kelompok budak bisa berharga 10 rixdolar; perempuan dan anak-anak dihargai sepertiga atau kurang dari harga budak laki-laki, serta budak Maluku dan Papua timur bisa jauh lebih murah daripada orang Ambon, Makassar atau Cina, yang berharga hingga 100 rixdollar. Namun, karena informasi tentang kegiatan-kegiatan ini pada abad ke-16 terlalu langka, sulit untuk mengukut apakah polanya berubah dan apakah budak mulai juga ditangkap sebagai budak laki-laki dan pembantu rumah tangga perempuan atau istri hanya pada abad berikutnya, selain tebusan dan tujuan penjualan yang telah ditampilkan pada data sebelumnya69.

Sebenarnya, perdagangan budak didokumentasikan dengan buruk sebelum abad ke-17. Sebagian besar budak adalah tahanan perang, tetapi penangkapan bukan satu-satunya sumber perbudakan. Mendeskripsikan orang-orang Labuha di pulau Bacan, misionaris Jesuit, Francisco de Sousa mengatakan, mereka bersikeras mengumpulkan utang yang berlipat ganda setiap tahun70. Sebenarnya, kebangkrutan adalah sumber utama perbudakan, utang berlipat ganda yang dikaitkan dengan gagasan tentang pembaruan semua hal dengan siklus tahunan.

Di wilayah Maluku, kapal terutama digunakan dalam pertempuran laut, penyerbuan dan penjarahan71. Dalam kegiatan penangkapan ikan dan transportasi antar pulau dan sepanjang garis pantai dalam jarak pendek, banyak kapal atau perahu yang lebih kecil digunakan. Pola kapal-kapal yang bertikai di Maluku dan pantai utara Papua adalah serupa. Haluan dan buritan beberapa kora-kora, atau perahu cadik buatan lokal, dikatakan sama tinggi dengan buritan kapal laut Spanyol72. Armada kora-kora atau perahu buatan lokal seperti itu, biasanya memiliki otonomi operasional terbatas sekitar 2 minggu, kurang kapasitas untuk membawa pasokan bagi banyak pendayung73. Kora-kora ini bermanfaat dalam kegiatan perang. Objek tersebut dapat dengan mudah mengatasi angin dan arus laut serta gelombang pasang. Ia juga tidak membutuhkan perairan yang dalam atau jangkar yang aman dan perlindungan angin, yang biasanya ditarik ke pantai berpasir oleh anak buah kapal sendiri. Namun, penyerbuan membutuhkan logistik yang rumit. Jarak jauh menyiratkan pasukan ekspedisi yang berada di luar daerah selama berbulan-bulan atau selama periode angin muson. Air, perbekalan dan penyegaran adalah prioritas tetap bagi para pemimpin yang akan merampok. Pedagang dan perompak jarak jauh Papua, tampaknya mengembangkan bentuk-bentuk pengangkutan air yang canggih74. Kebiasaan lama dari pelabuhan teknis, membentuk pemukiman permanen, seperti desa-desa yang ditemukan di Seram Utara oleh perompak Halmahera dari Weda dan oleh orang Papua dari Salawati dan Misool, adalah yang memasok sagu dan minuman buat mereka. Pelabuhan-pelabuhan, seperti pulau Seram Laut yang secara teratur dikunjungi oleh orang Papua dari Onin, juga berfungsi sebagai titik pertemuan selama periode angin muson yang tepat untuk perompak dari berbagai tempat yang bergabung dengan pasukan mereka di sana. Titik-titik ini menarik beberapa pedagang budak Seram Timur dari Keffing yang juga biasa membeli burung cendrawasih dengan imbalan kain yang mereka peroleh melalui perantara orang Ambon atau langsung di beberapa pos pasar kompeni yang tersebar di sebelah timur Ambon. Seiring waktu, wilayah kecil tempat pemukim berdarah campuran yang terlibat dalam perampokan dan perdagangan, didirikan atau terbentuk75.

Lingkungan juga berperan dalam pembentukan penghubung jaringan di kepulauan Seram Laut. Pulau-pulau koral, terumbu karang dan beting membentuk saluran-saluran berbahaya bagi orang Eropa dan kapal asing lainnya sehingga tidak aman mengakses pusat-pusat perdagangan yang padat ini, seperti Kilwaru, yang digambarkan naturalis Alfred Wallace sebagai sebuah desa besar yang mengapung di atas air, dimana “butiran tanah atau tumbuhan” tidak terlihat76. Khususnya di Seram Selatan, Seram Laut dan Gorom, sistem sosial yang diterapkan untuk mencegah para pemimpin memerintah secara otokratis. Miguel Roxo de Brito menggambarkan suatu sistem yang dapat dipertukarkan yang memaksa setiap pemimpin lokal untuk berlayar dalam upaya mencari barang-barang perdagangan yang berharga, kecakapan dan gelar kerajaan yang diberikan oleh Sultan Tidore atau Ternate77.

Tabungan komunitarian digunakan untuk mendanai pasukan serdadu bayaran melawan perompak dan untuk menebus anggota komunitas yang ditangkap oleh perompak. Setiap tahun, pusat sosolot di Onin, melakukan ekspedisi atau rak untuk menyerang Maluku dan bagian lain di timur Indonesia. Bekerjasama dengan Tidore dan Patani, pusat serangan lain di bawah kesetiaan pada Tidore, orang Onin berlayar ke daerah pesisir Halmahera, ke Selayar, di laut Flores, dan ke Kepulauan Aru78.

Bukti-bukti dari periode-periode selanjutnya mengungkapkan bahwa kebanyakan pasukan penyerang adalah multi-etnis, para anggota berbicara bahasa yang berbeda, masing-masing kelompok etnis dibawah pimpinan mereka sendiri. Meskipun merupakan kegiatan laki-laki dan orang dewasa, penyerangan membolisasi seluruh komunitas, terutama para elit politik dan agama. Alasan ekonomi dan politik membenarkan penguasa untuk terlibat secara pribadi dalam ekspedisi penyerangan. Sangaji Patani dan Raja Salawati disebutkan di antara para penguasa yang biasanya memimpin rakyatnya. Menurut tradisi perang Maluku, para pemimpin yang berbeda dan orang-orang terkemuka lainnya sering berlayar dalam kora-kora dan menjadi “komandan”, yaitu bisa Sultan atau penguasa lain atau beberapa orang berpangkat tinggi yang ditugaskan untuk tugas itu. Karena kecakapan berperang menciptakan gengsi dan kekayaan, beberapa imam disebutkan telah ditemui dalam ekspedisi penyerbuan79. Kora-kora berukuran besar adalah ciri khas para raja dan sangaji. Pada tahun 1613, Pangeran Tidore menenggelamkan sebuah kora-kora dari Ternate, dimana 40 bangsawan kerajaan meninggal, di antaranya adalah 2 saudara dari Sultan Ternate, Modafar (1610-1627), Raja Jailolo, 5 sangaji, beberapa casis, dan pangeran dari keluarga bangsawan istana Ternate lainnya, Toluku dan Sabugu, serta kapitan laut Ternate80.

Dari Represi Perompakan ke Fraktur Politik

Sejak awal 1650-an, Belanda melakukan upaya melawan Misool, Salawati, Hatuwe, Weda dan Patani. Namun, kegiatan perompakan dan penjarahan di perairan Maluku berlanjut hingga 1680-an sebagai bagian dari konflik yang penentangan Tidore kepada Ternate dan Belanda. Beraksi mendukung Tidore, para perompak Papua di bawah Raja Salawati dan kelompok-kelompok Halmahera selatan, digunakan sebagai kekuatan militer di wilayah Ambon dan Seram demi kenyamanan Sultan Tidore. Desa-desa atau negeri-negeri di Seram Utara adalah korban utama, yang telah dijarah beberapa kali selama tahun 1670-an oleh perompak di bawah pimpinan Raja Misool dan kapitan lautnya, yang mengambil tawanan orang Ambon untuk dijual di Seram Timur dengan harga 38 hingga 40 rixdollar. Belanda berhasil menahan aktivitas perompakan di daerah Ambon. Mereka berhasil sementara melawan kelompok-kelompok Halmahera bagian tenggara, sementara para pemimpin Papua dari Raja Ampat (Misool dan Salawati) dan Onin terus menyerang desa-desa secara sporadis yang setia pada Belanda. Pada akhir abad ke-17, kegiatan penyerangan meningkat intensitasnya dan meluas dari wilayah Ambon, Buru dan Seram Laut ke wilayah Kepulauan Aru-Kei dan Tanimbar, dan ke wilayah barat seperti ke Sula, Banggai, dan Sulawesi barat laut. Sultan juga telah mengembangkan jaringan kerjasama dengan perompak Gamrange dan Raja Ampat, dengan menugaskan pangeran Tidore untuk memimpin ekspedisi penyerbuan oleh Misool dan menyediakan bubuk mesiu yang diperoleh melalui pedagang-pedagang Ambon.

Tidak mampu menahan dan mengatasi perompakan dan penyerangan, tetapi semakin berpengaruh di istana Tidore, Belanda menekan Sultan Hamzah Fahrudin (1689-1707) untuk mengutuk kegiatan tersebut dan menyerahkan beberapa pemimpin perompak tersebut. Dengan mematuhi Belanda, Sultan tampaknya mengganggu relasi budaya dan ekonomi yang menghubungkan Tidore dengan Gamrange dan penguasa Raja Ampat, dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faksi-faksi Halmahera selatan, setelah demonstrasi “pemberontakan” yang terisolasi, bereaksi dengan mengalihkan kesetiaan mereka dari Tidore ker Ternate pada tahun 1725. Pengaturan perdamaian dengan Patani dilakukan oleh Sultan Tidore, Sultan Malikilmanan (1728-1756), tetapi para pemimpin Papua tidak berhenti menyerang Seram dan tempat-tempat lain. Selama 1730-an dan 1740-an, upaya Belanda mengalami kegagalan dalam usaha untuk menahan serangan perompakan. Pada pertengahan abad ke-18, perompak Halmahera selatan telah berkembang hingga ke Sulawesi. Pada tahun 1761, 500 perompak dalam 2 ekspedisi berbeda di bawah pimpinan Raja Patani dan Salawati menangkap 200 budak di Makassar dan Buru81.

Tidore telah memainkan permainan transaksi ganda dengan berpartisipasi dalam aksi penghukuman oleh Belanda dan ekspedisi untuk mengontrol rempah-rempah, melawan penguasa Waigeo, Waigama dan Misool pada akhir tahun 1720-an, setelah sebelumnya mempersiapkan diri dengan rencana VOC. Menghindari penolakan secara terbuka terhadap tekanan kaum Eropa, para Sultan Tidore menerapkan strategi yang pernah mereka adopsi di masa kekuasaan Spanyol. Seperti yang terus dinyatakan oleh Widjojo, beberapa tanda pertikaian internal di Tidore pada awal 1760-an adalah mungkin mengatur dalih untuk “menenangkan” Belanda sehubungan dengan kesetiaan untuk Sultan Jamaluddin (1756-1779), dan tidak mewakili perpecahan internal yang nyata. Kaum pemberontak adalah perompak biasa dari Gamrange di Patani dan Gebe, yang menghadirkan ancaman terhadap Galela dan desa-desa lain yang setia pada Ternate di wilayah penghasil beras di Halmahera utara yaitu Gamkonora. Tidore mencoba cara ini untuk melestarikan jaringan perdagangan sosolot yang diluar kontrol Belanda, yang mungkin telah beroperasi sejak zaman pra-Eropa atas dasar pertukaran barang rampasan perompakan, terutama budak, tetapi juga komoditas Papua lainnya, seperti cendrawasih dan sagu, untuk barang impor82.

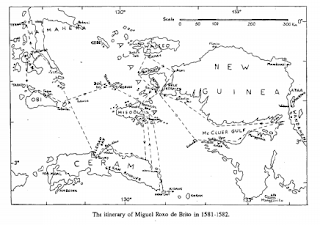

Tidak setiap pulau yang dikunjungi dan dideskripsikan oleh Miguel Roxo de Brito dalam kisah perjalanannya di tahun 1581-1582 ke Raja Ampat diidentifikasi secara positif sejauh ini. Namun, dari deskripsi Serdanha seperti pusat jaringan perdagangan yang luas – menghubungkan Magusia, di MacCluer Golf di Papua, Tombuku, Butung, Timor, Bima, Bali dan beberapa pelabuhan lain di Jawa -, maka Gelpke mengidentifikasinya dengan kelompok pulau Seram Laut di sebelah timur dan tenggara pulau Seram. Besi dari Tombuku ditukar dengan kulit massoy Papua (Massoia aromatica) untuk dijual ke pedagang Jawa untuk keperluan medis, dan hasil hutan lainnya, termasuk pala liar. Jaringan semacam itu bertahan sampai pada kendali rempah-rempah Belanda dan pemaksaan lainnya melalui armada hongi dan ekspedisi penghukuman. Sementara dinamika perdagangan Tidore, juga tidak terkecuali, pedagang dari pulau Seram dan Gorom timur berkembang sepanjang periode pemberontakan Pangeran Nuku dan setelah konflik Inggris-Belanda, sebagai akibat dari kebutuhan Inggris dan Cina akan produk-produk eksotis83. Jaringan semacam itu bertahan hingga akhir abad ke-19, ketika nilai perdagangan perdagangan diperkirakan oleh Inggris sebesar 80.000 poundsterling, tidak termasuk perdagangan budak yang sementara waktu dihapuskan84. Garis kontinuitas dalam perdagangan kulit massoy dapat dengan mudah dilacak dari catatan-catatan Brito hingga deskripsi dari Rumphius tentang daerah itu satu abad kemudian85, yaitu ekspedisi Artus Gysels tahun 1632-1633a dan 1637 oleh Gubernur Bandab, yang menerima suap dari para pedagang Onin, yang terdiri atas 3 kilo emas dan 200 budak86.

Ketika saatnya tiba, Widjojo berpendapat, bahwa Sultan Nuku adalah pemimpin yang menentang pemerintahan Belanda atas Maluku, dengan mengeksplorasi dan memperluas ikatan tradisional yang menghubungkan elit Tidore dan Seram Timur, dan Gamrange dan para pemimpin perompak Papua. Pada masa-masa awal dalam periode pemberontakan Pangeran Nuku, armada gabungan perompak menjadi semacam armada negara. Namun, hubungan keduanya yaitu penguasa dan anggota tidak mengalami perubahan yang berarti. Strategi sultan pemberontak untuk mendapatkan pengikut dan pendukungnya sendiri hanya berbeda dalam skalanya, dan metode-metode para pemimpin perompak untuk mendapatkan kekayaan dan prestise hanya meningkat pada jumlah pasukan yang terlibat, di wilayah besar yang mereka taklukan dalam 1 serangan tunggal di musim muson, serta berbeda dalam tingkat kehancuran dan jumlah korban mereka87.

Selama periode pemberontakan Pangeran Nuku, jumlah perompakan berlipat ganda dalam dokumen-dokumen Belanda. Sebagiannya berasal dari kesaksian para korban. Pada tahun 1792, dilaporkan ada 20 kapal gabungan Tobelo-Papua yang merompak. Orang-orang Alifuru Tobelo, tampaknya telah mengembangkan hubungan intim dengan orang Papua dari Raja Ampat. Bersama-sama, mereka menjarah Buton dan Gane, menangkap 68 budak, termasuk anggota keluarga sangaji Gane. Tahun berikutnya, armada mereka meningkat menjadi 25 kapal, menyerbu daerah itu, serta Obi dan kepulauan Kelling dan Manipa. Pada tahun 1794, 26 kapal dilaporkan telah menyerang Buton dan Ambalau. Selain orang-orang Tobelo, ada perompak Halmahera utara lainnya dari Galela. Budak-budak pelarian menyebutkan kekuatan campuran yang kuat dari Raja Ampat, Seram, Galela, Tobelo, Maba, Weda dan Patani, semua perompak sangat setia pada Pangeran Nuku. Mereka juga dilaporkan, dijual dengan harga beberapa potong kain berwarna biru dan putih ke pedagang Seram Timur, yang menjual mereka kembali di Banda88.

Rumah Baru Perompak : Diaspora Perompak

Sejak awal, kehadiran kaum Eropa di Maluku berperan penting bagi penguasa lokal dalam memperkuat kekuatan pribadi mereka. Dengan mengajukan semacam legitimasi yang tidak pernah mereka miliki, para penguasa memperoleh dukungan dari kaum Iberia dan Belanda, untuk menganiaya orang-orang yang diduga memberontak dari komunitas yang sebelumnya hampir tidak menoleransi kontrol ketat oleh otoritas mana pun. Menurut L. Andaya, pada kuartal terakhir abad ke-16, otoritas penguasa akhirnya dibentuk mirip kerajaan-kerajaan Eropa : penguasa utama benar-benar menjadi raja dan orang-orang ditundukan atau memberontak terhadap mereka90. Dengan cara ini, praktik yang cukup umum di seluruh Asia Tenggara diberi label sebagai legal atau ilegal, menciptakan pandangan sepihak yang berkembang akhirnya menjadi sterotip imperialis pada awal abad ke-19.

Sebenarnya, sejak 1780-an, lanskap laut kepulauan Melayu menyaksikan perubahan besar melalui kebangkitan bajak laut dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bajak laut yang dikenal sebagai Ilanun atau Iranun dan Balangingi atau Bajau Sama yang berbasi di sepanjang sungai di Mindanao dan Kepulauan Samales, kedua wilayah yang berada di bawah kendali Kesultanan Sulu dan di pantai utara-timur Kalimantan. Basis lain dapat ditemukan di Kalimantan timur laut, Sulawesi barat, Bali, dimana sekitar 80 perahu ilananun dilaporkan pada tahun 1824, hingga sejauh di Seram91. Pada awal abad ke-19, beberapa ribu perompak berlayar setiap tahun untuk menyerang dan menjarah area yang luas meliputi seluruh Asia Tenggara, dari Sumatera hingga ke Timor dan Raja Ampat. Sejumlah besar budak dilaporkan dibawa ke Sulu dan pasar utama lainnya di Makassar dan tempat lain. Perahu kora-kora mereka mirip dengan kora-kora tradisional Maluku yang ringan, yang sering disalahpahami secara keliru. Pada periode ini, kapal ilananun yang tipikal telah berkembang menjadi dek ganda sepanjang 30 m, dengan 100 budak pendayung dan awak multi-etnis, yang hanya akan digantikan oleh kapal uap Eropa pada pertengahan abad itu.

Catatan-catatan Eropa menekankan kekerasan yang melibatkan kekuatan kolonial. Referensi untuk peristiwa-peristiwa kekerasan di luar kerangka campur tangan Eropa, adalah terpisah-pisah dan biasanya memberikan penjelasan yang buruk tentang konteks dimana hal itu terjadi. Meskipun tidak benar-benar diberantas, perompakan dikurangi secara substansial dan akhirnya dikendalikan oleh kekuatan kolonial92. Namun, para penulis, seperti Velthoen, menghubungkan diapora Maluku utara dengan perompakan. Kondisi yang menghasilkan kedua proses berhenti pada akhir abad ke-19, ketika pemukiman kembali dan repatriasi dimulai, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang sifat konflik sebelumnya, berdasarkan pada fondasi sub-pusat yang mengorbit pusat utama. Penghubung-penghubung ini secara khusus berurusan dengan praktik-praktik upeti dan merompak komunitas-komunitas dan kelompok pinggiran yang bandel untuk dikelola demi menghindari meningkatnya beban.

Menurut Velthoen, perompak dan bajak laut, bisa saja berasal dari pejabat yang ditunjuk Sultan Ternate di daerah pinggiran yang berbatasan dengan Ternate dan Bone. Dia menunjukan bahwa migrasi diasporik berlipat ganda terjadi di “wilayah pengaruh regional yang cair”93. Komunitas Tobelo tersebar di seluruh Maluku dan Sulawesi timur, yang anggotanya menjadi bajak laut terkenal di abad ke-19, meninggalkan cara hidup perompakan mereka dan kembali ke tanah air mereka di Halmahera utara. Biasanya diakui Sultan Ternate, teutama setelah perjanjian Bunggaya tahun 1667, penguasa Banggai, di lepas pantai tenggara Sulawesi, terkait erat dengan Pulau Peling, dimana ia gunakan untuk menangkap budak94. Pemimpin-pemimpin suku Bugis di Banggai, Tombuku dan Buton, yang mengembangkan ikatan ketergantungan dengan pada Sultan Ternate pada akhir abad ke-17, terus melawan sampai pertengahan abad ke-19 melawan klaim kekuasaan Sultan yang didukung oleh Belanda95.

Di antara banyak kisah romantis tentang perompakan budak dan kesaksian penahanan, ada sebuah manuskrip Melayu yang ditulis pada tahun 1847 oleh C.Z. Pietersz, seorang penduduk Ternate, komandan kapal kecil yang ditangkap pada Mei 1838 oleh “prahu perompak Balangingi” saat berlayar menuju Gorontalo. Dibawa bersama teman-temannya ke Pulau Bangka, di ujung semenanjung Minahasa, ia dijual bersama 100 tahanan lainnya dari Ternate, Tidore, Butung, Sangihe, Makassar dan Gorontalo, kepada seorang Balingingi yang membawanya ke Sulu, tempat ia bertahan hidup dengan menyamar sebagai dokter. Selama masa kurungannya di Sulu, ia terutama takut kepada orang-orang dari Kalimantan, yang kadang-kadang datang ke sana “untuk membeli budak untuk pengorbanan manusia”. Akhirnya, ia dijual kepada komandan kapal Amerika yang membebaskannya di Manila pada Mei 1839, setelah 1 tahun penahanan96.

Kesimpulan

Pernyataan J. Warren bahwa “interaksi dinamis di antara perompakan...................dan investasi dalam perdagangan maritim barang mewah...........merupakan fitur utama ekonomi politik negara-negara pesisir Melayu”97, dapat dengan mudah diteropong ke periode yang sangat awal dalam sejarah Maluku. Ternate dan Tidore sulit mengakumulasi gengsi dan kekuasaan regional yang begitu besar dengan cara lain selain perdagangan rempah-rempah. Namun, perompakan adalah bagian penting dalam konstruksi dan manajemen politik. Hasil dari pengaruh politik yang panjang, diperoleh oleh Ternate melalui kontrol barang-barang impor harus sesuai dengan upaya kaum Eropa untuk memaksakan monopoli cengkih di Maluku utara sejak zaman Portugis. Relasi-relasi kekuasaan yang cair dan kurangnya “lawan bicara” yang kuat di daerah penghasil pala di kepulauan Banda, akan dengan cepat menyebabkan tragedi. Periode yang diteliti atau dikaji menggambarkan permainan rumit, dimana otoritas Sultan diperkuat oleh relasinya dengan kaum Eropa dan secara bersamaan terhambat oleh posisinya sebagai “vasal” Belanda. Oleh karena itu, otoritasnya ditantang secara internal oleh penentang-penentang di kalangan istana dan melalui pemberontakan karena perlawanan terhadap tuntutan Belanda. Perkembangan yang dijelaskan juga berlaku untuk Tidore setelah terusirnya Spanyol. Tidore hanya menguasai sebagian kecil dalam perdagangan cengkih. Untuk mengimbangi itu, kesultanan Tidore mengembangkan relasi intim dan kompleks, dengan pulau-pulau di Papua barat, terutama oleh artikulasi pentingan dari jaringan perdagangan sosolot, sesuatu yang tidak terlalu mencolok bagi orang Eropa hingga akhir abad ke-16, dan berlanjut pada melepaskan diri dari kontrol Belanda sesudahnya. Di Seram Timur yang merupakan beranda depan Papua, perompakan, penjarahan dan perburuan budak menjadi lebih terlihat dan efeknya luar biasa.

Dalam konteks Maluku, penyerangan bukan hanya semacam perompakan tetapi pola manajemen konflik lokal yang lebih mengakar di antara kelompok etnis yang berbeda dengan keberpihakan politik yang berbeda. Meskipun itu adalah bagian dari perjuangan leluhur di antara kubu-kubu konfederasi yang mendukung Ternate atau Tidore, merompak terutama merupakan bentuk perlawanan terhadap hambatan Belanda yang dilakukan pada ekonomi rempah-rempah pribumi. Mempertimbangkan efek samping, biaya dan kerugian yang terlibat atau berasal dari aksi-aksi yang merompak, kita seharusnya bertanya, apakah mereka benar-benar menghasilkan, ataukah tidak, suatu pendapatan ekonomi yang didistribusikan di antara orang-orang yang terlibat dalam persiapan dan logistiknya. Ekspedisi penghukuman Belanda berulang kali mendatangkan kehancuran pada wilayah-wilayah perompak yang paling terbuka di Halmahera, Seram dan Raja Ampat. Apa pun yang akan menjadi keuntungan perompak individu dan pedagang Seram mereka yang terkait, perompakan adalah penting secara sosial, dengan memberikan para anggotanya suatu kejantanan dan komoditas impor yang unggul, yang pada gilirannya memberikan kekayaan, prestise dan kekuatan mistik pada pemiliknya. Barang-barang asal Cina, pakaian asal India, perlengkapan logam sepeti gong dan lonceng, serta barang-barang lainnya, konon mengandung kekuatan seperti itu. Objek tersebut memiliki fungsi seremonial, digunakan untuk memperoleh istri, kekuasaan, dan otoritas, suatu perekat komunitas. Dengan cara ini, perompakan sangat penting untuk mengikat relasi kekuasaan komunitas dan di dalam masing-masing komunitas

==== selesai ====

Catatan Kaki

63. Andaya, The world of Maluku, pp. 99–100.

64. Holger Warnk, “The coming of Islam and Moluccan-Malay culture to New Guinea, c.1500– 1920”, Indonesia and the Malay world, vol. 38, 110 (2010), p. 113.

65. Andaya, The world of Maluku, pp. 66, 99 and 170.

66. Goodman, “The sosolot exchange network”, pp. 421 and 430.

67. Widjojo, The revolt of Prince Nuku, pp. 118–22.

68. Gelpke, “The report of Miguel Roxo de Brito”, pp. 130–31.

69. Widjojo, The revolt of Prince Nuku, pp. 134 and 151–52.

70. Francisco de Sousa S. J., Oriente Conquistado a Jesus Christo pelos padres da Companhia de Jesus da Provincia de Goa, M. Lopes de Almeida ed. (Porto: Lello & Irmão, 1978), p. 1112.

71. Leirissa, “St. Francis Xavier and the Jesuits in Ambon”, p. 63.

72. J. G. Sotil, “Ortiz de Retes, por aguas australes”, in A. Landin Carrasco ed., Descubrimientos españoles en el mar del sur, II (Madrid: Banco Español de Credito, 1991), p. 390.

73. Gerónimo de Silva to the Sultan Mole of Tidore, Ternate, 1 Jul. 1613, Correspondencia, p. 136.

74. Goodman, “The sosolot exchange network”, p. 430.

75. Widjojo, The revolt of Prince Nuku, p. 149.

76. Alfred Russel Wallace, The Malay Archipelago. The land of the orang-utan, and the bird of paradise. A narrative of travel, with studies of man and nature (New York: Harper & Brothers, 1869), p. 368.

77. Gelpke, “The report of Miguel Roxo de Brito”, p. 132.

78. Goodman, “The sosolot exchange network”, pp. 433 and 438.

79. Widjojo, The revolt of Prince Nuku, pp. 150–51.

80. See the list of the royal blood individuals in Gerónimo de Silva to King Philip III, Ternate (Jun. 1613), Correspondencia, pp. 127–28.

81. Widjojo, The revolt of Prince Nuku, pp. 133–37.

82. Widjojo, The revolt of Prince Nuku, pp. 133–37.

83. Goodman, “The sosolot exchange network”, pp. 429–30 and 438.

84. E. Marin la Meslée, Past explorations in New Guinea and a project for the scientific exploration of the Great Island (Sydney: J. L. Holmes, 1883).

85. Goodman, “The sosolot exchange network”, p. 436.

86. Gelpke, “The report of Miguel Roxo de Brito”, p. 127.

87. Widjojo, The revolt of Prince Nuku, pp. 139–41.

88. Widjojo, The revolt of Prince Nuku, pp. 146–47.

89. Widjojo, The revolt of Prince Nuku, pp. 143 and 148.

90. Andaya, The world of Maluku, p. 58.

91. Denys Lombard, “Regard nouveau sur les pirates malais (1ère moitié du XIXème siècle)”, Archipel, vol. 18 (1979), p. 237

92. Esther Velthoen, “Pirates in the periphery: Eastern Sulawesi, 1820–1905”, in John Kleinen and Manon Osseweijer eds., Pirates, ports and coasts in Asia: Historical and contemporary perspectives (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), p. 201.

93. Velthoen, “Pirates in the periphery”, p. 201.

94. Andaya, The world of Maluku, p. 86.

95. Velthoen, “Pirates in the periphery”, p. 203.

96. Dutch translation under the title “Lotgevallen van C. Z. Pietersz onder de zeerovers van Mangindanao” (Adventures of C. Z. Pietersz among the pirates of Mangindanao), preserved inthe Library of the University of Leiden and summarized by Denys Lombard, “Regard nouveau sur les pirates malaise”, p. 243.

97. Warren, “A tale of two centuries”, p. 3.

Catatan Tambahan

a. Artus Gysels pada periode ini (1632-1633) adalah Gouvernur van Ambon

b. Gouverneur van Banda pada tahun 1637 adalah Cornelis Acoley (1635 -1642)

Bibliography

§ Andaya, L. Y. (1993). The world of Maluku: Eastern Indonesia in the early modern period. Honolulu: University of Hawaii Press.

§ Argensola, B. L. de (1992). Conquista de las Islas Malucas II. Madrid: Miraguano-Polifemo.

§ Bassett, D. K. (1958). English trade in Celebes 1613–1667. Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, 21 (1), 1–39.

§ Blair, E. H., Robertson, J. A., & Bourne, E. G. (1905). The Philippine islands, 1493–1898 (Vol. 29). Cleveland: Arthur H. Clark.

§ Boxer, C. (1967). Francisco Vieira de Figueiredo: A Portuguese merchant-adventurer in South East Asia, 1624–1667. The Hague: Martinus Nijhoff

§ Coutre, J. de (1991). In E. Stols, B. Teensma, & J. Werberckmoes (Eds.), Andanzas asiáticas. Madrid: Historia Series.

§ Cummings, W. (Ed.). (2007). A chain of kings. The Makassarese chronicles of Gowa and Talloq. Leiden: KITLV Press.

§ Druce, S. C. (2009). The lands west of the lakes: A history of the Ajattappareng kingdoms of South Sulawesi, 1200–1600. Leiden: KITLV Press.

§ Eliot, C. W. (ed.). Voyages and travels ancient and modern. New York: Cosimo. Reprint 2005.

§ Eymeret, J. (1972). Les archives françaises au service des études indonésiennes: Java sous Daendels 1808–1811. Archipel, 4, 151–168.

§ Francisco, S. J. de Sousa (1978). In M. Lopes de Almeida (Ed.), Oriente conquistado a Jesus Christo pelos padres da Companhia de Jesus da Provincia de Goa. Porto: Lello & Irmão.

§ Galvão, A. (1971). A treatise on the Moluccas (c. 1544) Probably the Preliminary Version of António Galvao’s lost Historia das Molucas, annotated and translated into English from the Portuguese manuscript in the Archivo General de Indias, Seville, by Hubert Th. M. Jacobs, S. J. (Rome/St. Louis: Jesuit Historical Institute, Sources and studies for the history of the Jesuits III, 1971).

§ Goodman, T. (1998). The sosolot exchange network in eastern Indonesia during the seventeenth and eighteenth centuries”. In J. Miedema, C. Odé, & R. A. Dam (Eds.), Perspectives on the Bird’s Head of Irian Jaya, Indonesia (pp. 421–454). Amsterdam: Rodopi.

§ Hägerdal, H. (1998). From Batuparang to Ayudhya: Bali and the outside world 1636–1656. Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde, 154(1), 55–94.

§ Jacobs Hubert, S. J. (1979). Un règlement de comptes entre portugais et javanais dans les mers de l’Indonésie en 1580. Archipel, 18, 159–173. Koster, G. L. (2008). Hikayat Tanah Hitu. A rare local source of 16th and 17th century Moluccan history. Review of Culture, 28, 132–142.

§ Leirissa, R. Z. (2000). Bugis-Makassarese in port-towns Ambon and Ternate through the nineteenth century. Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde, 156(3), 619–633.

§ Leirissa, R. Z. (2006). St. Francis Xavier and the Jesuits in Ambon, 1546–1580. Review of Culture, 19, 53–63.

§ Lobato, M. (1995). The Moluccan Archipelago and Eastern Indonesia in the second half of the16th century in the light of Portuguese and Spanish accounts. In F. A. Dutra & J. C. dos Santos Eds., The Portuguese and the Pacific (pp. 38–63). Santa Barbara: University of California.

§ Lobato, M. (1997). Maritime trade from India to Mozambique: A study on Indo-Portuguese enterprise, 16th to 17th centuries. In K. S. Mathew (Ed.), Ship-building and navigation in the Indian Ocean region (pp. 113–131). New Delhi: Munshiram Manoharlal.

§ Lombard, D. (1979). Regard nouveau sur les pirates malais. Archipel, 18, 231–250.

§ Lopez Juan, S. J. (1984). Report on Philippine events between August 1639 and 1640. In S. J. Hubert Jacobs (Ed.), Documenta Malucensia (Vol. III, pp. 515–517). Rome: IHSI.

§ Pelras, C. (1972). Notes sur quelques populations aquatiques de l’Archipel nusantarien. Archipel, 3, 133–168.

§ Purchas, S. (Ed.). (1905). The voyage of Captaine Saris in the Cloave, to the Ile of Japan, what befell in the way: Observations of the Dutch and Spaniards in the Moluccas. In Hakluytus Posthumus or Purchas his Pilgrimes, (Vol. 3, pp. 408–429). Glasgow: James MacLehose and Sons.

§ Raben, R. (1995). Facing the crowd: The urban ethnic policy of the Dutch East India Company1600–1800. Ph.D. dissertation, University of California, Berkeley.

§ Reid, A. (2004). Cosmopolis and nation in central Southeast Asia (Asia Research Institute working paper series, Vol. 22). Singapore: Asia Research Institute, National University of Singapore.

§ Rodríguez, F. N. (2001). Words of war: Philippine warfare in the 17th century. In D. E. Pérez Grueso, J. M. Fradera Barcelo, & L. A. Alvarez (Eds.), Imperios y naciones en el Pacífico(Vol. 1, pp. 277–297). Madrid: CSIC.

§ Schot, A. (1906). A discourse by the very renowned Apoloni Schot, a native of Middelburgh in Zeeland. In J. A. de Villiers (Ed.), Joris van Speilbergen’s voyage round the world and the Australian navigations of Jacob Le Maire (pp. 133–149). London: Hakluyt Society.

§ Silva, C. R. de (1987). The Portuguese and the trade in cloves in Asia during the sixteenth century. Stvdia, 46, 133–156.

§ Sotil, J. G. (1991). Ortiz de Retes, por aguas australes. In A. L. Carrasco (Ed.), Descubrimientos españoles en el mar del sur (Vol. 2, pp. 379–402). Madrid: Banco Español de Credito.

§ Stravers, H., Fraassen, C., & Putten, J. (2004). Ridjali: Historie van Hitu. Een Ambonse geschiedenis uit de zeventiende eeuw. Utrecht: Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers.

§ Turner, K. T. (2006). Competing myths of nationalist identities: Ideological perceptions of conflict in Ambon, Indonesia, Ph.D. dissertation. Murdoch University, Perth. Velthoen, E. (2010). Pirates in the periphery: Eastern Sulawesi 1820–1905. In J. Kleinen& M. Osseweijer (Eds.), Pirates, ports and coasts in Asia: Historical and contemporary perspectives (pp. 200–221). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

§ Villiers, J. (1990a). Makassar: The rise and fall of an Indonesian maritime trading state, 1512–1669. In J. Kathirithamby-Wells & J. Villiers (Eds.), The Southeast Asian port and polity(pp. 143–159). Singapore: Singapore University Press.

§ Villiers, J. (1990b). One of the especiallest flowers in our garden: The English factory at Makassar 1613–67. Archipel, 39, 159–178.

§ Vink, M. (2003). The world’s oldest trade: Dutch slavery and slave trade in the Indian Ocean in the seventeenth century. Journal of World History, 14(2), 131–177.

§ Wallace, A. R. (1869). The Malay Archipelago: The land of the orang-utan, and the bird of paradise. New York: Harper & Brothers.

§ Warnk, H. (2010). The coming of Islam and Moluccan-Malay culture to New Guinea, 1500–1920. Indonesia and the Malay World, 38, 109–134.

§ Warren, J. F. (2003). A tale of two centuries: The globalisation of maritime raiding and piracy in Southeast Asia at the end of the eighteenth and twentieth centuries (Asia Research Institute working paper series, Vol. 2). Singapore: Asia Research Institute, National University of Singapore.

§ Widjojo, M. S. (2007). Cross-cultural alliance making and local resistance in Maluku during the revolt of Prince Nuku, 1780–1810, Ph.D. dissertation. Leiden University, Leiden.

§ Widjojo, M. S. (2008). The revolt of Prince Nuku: Cross-cultural alliance-making in Maluku1780–1810. Leiden: Brill.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar