Genie Yoo

|

| Tumbuhan “akarbahar” |

- Kata Pengantar

Karya Rumphius yang dihasilkan selama hampir 50 tahun di Ambon, telah dikaji oleh banyak sarjana dengan aspek-aspek yang berbeda-beda. Namun tidak banyak, bahkan mungkin belum ada (sepanjang yang kami ketahui), yang mengkaji tentang aktor-aktor “intelektual” dibalik pengetahuan Rumphius yang luar biasa tentang tumbuhan-tumbuhan lokal di Ambon. Siapa aktor-aktor intelektual yang dimaksud? Mereka adalah orang-orang lokal, yang lebih “mengenal” dan “familiar” dengan tumbuhan-tumbuhan itu. Genie Yoo, seorang sarjana dari History Departement, Princeton University, mengulas tentang hal itu dalam artikelnya sepanjang 26 halaman ini dengan judul Wars and wonders: the inter-island informatioan networks of Georg Everhard Rumphius, yang dimuat pada jurnal British Journal Society for the History Science (BJSH), volume 51, nomor 4, Desember 2018, halaman 559 – 584.

Kami tertarik menerjemahkan artikel memukau ini, karena ada perspektif baru dan “unik” dari kajian tentang pekerjaan Rumphius di Ambon. Genie Yoo mengkaji tentang bagaimana Rumphius menggunakan jaringan informasi antar pulau untuk mendapatkan pengetahuan “lokal” tentang tumbuhan yang ia selidiki. Genie Yoo menamakan aktor-aktor lokal sebagai “mediator” atau perantara dalam jejaring yang rumit itu. Ada beberapa informasi menarik dari kajian ini, misalnya saja tentang kepercayaan lokal (dalam hal ini orang Jawa) yang percaya pada khasiat cengkih yaitu sebagai “jimat” untuk membuat orang tidak “terlihat”, tentang kayu beracun yang dalam bahasa Melayu disebut sebagai “kayu mata buta”, tentang keahlian orang lokal, yang mengajari bahkan mengoreksi Rumphius dalam soal distilasi, proses mengekstrak atau memisahkan minyak dari air, tentang tanaman “Aijlounija” yang dipercaya mampu menyembuhkan orang dari pengaruh suanggi, karena berasal dari legenda seekor ular yang mengobati ular lain dengan tanaman itu, dan beberapa kisah lainnya. Selain soal perspektif yang unik, melalui kajian ini, minimal kita bisa lebih belajar mengetahui dan memahami bahwa laporan-laporan VOC atau manuskrip (arsip) tentang berbagai hal, tidak harus ditolak mentah-mentah karena “alergi” pada Belanda, misalnya. Informasi yang mereka tulis, pada umumnya berasal dari kita juga, mereka tidak “berbohong” atau “mendongeng” karena informasi itu mereka dengar, dapatkan, dari hasil hubungan mereka dengan orang lokal. Soal apakah ada kekeliruan pada penulisan dan penyebutan nama, itu haruslah dipahami dan diterima sebagai produk “terbatasnya telinga dan lidah” orang asing atas informasi itu.

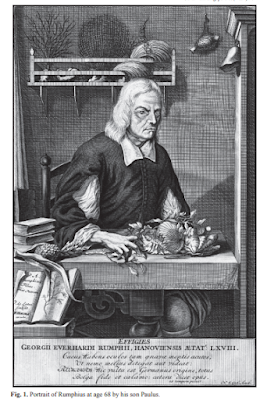

Artikel sepanjang 26 halaman ini berisikan 101 catatan kaki, 4 buah gambar, yang kami terjemahkan dan membaginya menjadi 2 bagian agar lebih mudah diikuti. Ada beberapa gambar ilustrasi yang kami tambahkan dan catatan tambahan jika diperlukan. Akhir kata... selamat membaca... selamat belajar mengetahui masa lalu orang Ambon, dan selamat bersejarah dalam kehidupan.

|

| Genie Yoo |

- Terjemahan

Abstrak

Bagaimana bisa seseorang yang tinggal di sebuah pulau, bisa memperoleh informasi tentang bagian lain dari Nusantara yang luas?. Artikel ini menelusuri jaringan informasi antar pulau dari Georg Everhard Rumphius (1627 – 1702), seorang pegawai VOC, yang mampu menjelajahi alam Nusantara yang luas, tanpa pernah meninggalkan pulau Ambon, di kepulauan Maluku. Artikel ini menunjukan rumitnya jaringan antar pulau dari Rumphius, saat ia mengumpulkan informasi tentang tumbuhan dan objek-objek dari pulau-pulau terdekat maupun jauh. Dengan menggunakan jaringan administratif, perdagangan, dan kerumahtanggannya, Rumphius dapat berinteraksi dengan aktor-aktor lokal dari seluruh spektrum sosial, yang memiliki koleksi, mediasi, dan sirkulasi aktif atas objek-objek dan informasi tumpang tindih dengan aktivitas kekaisaran di Nusantara. Artikel ini membahas Rumphius sebagai kolektor dan mediator, yang bernegosiasi diantara berbagai pertukaran ekonomi dan penerjemahan informasi dari berbagai pulau untuk [kepentingan] pembaca kaum Eropa yang jauh. Praktik penerjemahan lokal semacam itu, menunjukan bagaimana pengetahuan yang didapatkan di satu pulau, adalah produk dari jaringan antar pulau yang saling bersilangan, karena informasi yang bersangkutan mengalami proses transmisi yang rumit dan bertransformasi di dalam Nusantara, sebelum menjangkau audiens yang dituju di Eropa.

|

| Lukisan Pemberontakan Trunajaya |

Pendahuluan

Pada tahun 1671, di pulau Jawa, seorang pangeran bernama Trunajaya (wafat tahun 1680) melancarkan pemberontakan1. Pemberontakan ini, seperti diduga, tidak melawan Belanda, tetapi melawan kerajaan Mataram yang kuat di Jawa. Tahun 1670-an adalah dekade yang menjadi pertanda buruk bagi masyarakat Jawa. Menurut penanggalan Jawa, akhir abad ke-16 sudah dekat dan peristiwa-peristiwa pada masa itu, dipandang sebagai pertanda apa yang akan terjadi : panen gagal, penduduk kelaparan, gerhana bulan dan matahari yang menggelapkan langit, serta letusan Gunung Merapi, gunung berapi di jantung pulau itu, menghujani kerajaan Jawa dengan debu berwarna abu-abu keperakan. Raja Mataram, Susuhunan Amangkurat I, meminta bantuan Belanda untuk memerangi pemberontakan Trunajaya. Untuk hal ini, Gubernur Jend VOC, Joan Maatsuijcker, dengan enggan, setuju menunjuk laksamana yang teruji dalam pertempuran bernama Cornelius Speelman, sebagai komandan. Pada tahun yang menentukan yaitu tahun 1677 – tahun 1600 dalam tahun Jawa – Amangkurat I melarikan diri, ketika para pemberontak menyerbu istananya, dan kemudian meninggal, meninggalkan putranya yang masih kecil, Amangkurat II, untuk memerintah kerajaan yang dulu kuat itu. Saat pemberontakan berkecamuk di seluruh pantai dan pedesaan, Raja baru ini memutuskan untuk mencari restu dari orang suci Muslim yang penting di pegunungan Giri. Percaya bahwa Amangkurat II, bukanlah pewaris sah takhta, tetapi anak haram dari komandan Belanda, [yaitu] Speelman, orang suci itu akhirnya menolak memberikan restunya kepada Raja muda itu2. Sebaliknya, ia menjalin aliansi dengan Trunajaya, bergabung dengan “perang besar” yang bergema di seluruh pulau. Pada bulan April 1680, orang suci ini, yang dikenal sebagai Panembahan Giri, melancarkan pertempuran “sengit” – yang oleh sumber-sumber Jawa, disebut sebagai “perang suci” – melawan pasukan gabungan Jawa dan Belanda3.

Diantara uraiannya tentang kerang dan udang karang, tentang kerang dan cangkang, mineral-mineral dan tanah, dalam volume 3 Rariteitkamer, ada catatan aneh tentang “seorang suci palsu” yang pada tanggal 25 April 1680 melancarkan perang melawan pasukan VOC di pegunungan Giri. Dalam bab ini, yang berjudul “ Besi langka di Hindia”, Rumphius bersuka cita atas kegagalan “cincin dan gelang besi tertentu” yang dipakai orang-orang Giri sebagai jimat pelindung dalam perang. Perlengkapan besi untuk prajurit ini digambarkan sebagai “takhayul” dan “tipu daya kaum Muslim” yang disebarkan oleh “orang suci” dari Giri, yang telah menyebarkan “mukjizat palsu” diantara orang-orang Jawa9. Orang suci ini sebenarnya adalah Panembahan Giri, yang menuduh Raja muda, Amangkurat II adalah anak haram seorang Belanda kafir, dan bergabung dengan Trunajaya dalam pemberontakan. Sangat menarik untuk membaca sejarah perang ini, yang diceritakan ulang, meskipun secara singkat, dalam Rariteitkamer karya Rumphius, sebuah karya yang konon ditulis bagi “mata para pecandu” untuk menunjukan “keanehan alam” yang tidak diketahui, kepada para pembaca Eropa saat itu. Mengapa Rumphius peduli untuk memasukan episode ini ke dalam Rariteitkamer-nya?. Bagaimana Rumphius, yang tinggal dengan jarak 1.200 mil dari pantai utara Jawa, mendengar tentang orang suci Muslim, jimat besinya dan kekalahannya dalam pertempuran?. Singkatnya, bagaimana Rumphius mengetahui apa yang dia ketahui tanpa bepergian sendiri ke pulau itu?.

Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut, dengan menelusuri jaringan informasi antar pulau dari seorang manusia, yang dunianya jauh lebih besar dari pulau Ambon yang kecil itu sendiri. Judul-judul karya Rumphius yang terkenal secara mencolok menyandang nama pulau, yang ia sebut sebagai kampung halamannya, tulisannnya kaya akan detail tentang pulau-pulai lain di Nusantara yang cukup luas, yang membentang di wilayah maritim Samudera Hindia dan Pasifik11. Koneksi yang ada di mana-mana – catatan konstan di masa lalu dan sekarang tentang pergerakan masyarakat, ide, dan hal-hal di seluruh ruang maritim ini – dapat mengaburkan bagaimana aktivitas semacam itu dialami dan ditafsirkan oleh mereka yang tidak bisa atau tidak mampu pergi keluar dari pantai wilayah mereka atau tanah air kedua12. Kehidupan dan karya Rumphius memiliki tempat unik dalam skema ini. Seorang serdadu yang menjadi administratur dan naturalis, ia tidak pernah sekalipun meninggalkan Ambon karena kebutaan yang melemahkan. Namun, dari pulau “kampung halaman keduanya”, ia menjadi mediator dari mediator, memperoleh dan akhirnya menunjukan pengetahuannya tentang objek, orang, dan tempat yang dekat maupun jauh, melalui jaringan lintas budaya, administrasi, dan perdagangan di seluruh Nusantara. Kedekatan berdurasi jangka panjang menciptakan keakraban yang luar biasa. Namun, Rumphius – yang lahir di Wölfersheim (Jerman sekarang), bekerja untuk VOC, berkomunikasi dalam bahasa Belanda, Melayu dan Jerman – tetap menjadi orang asing di antara orang asing di pulau itu, menavigasi berbagai hierarki kekuasaan yang menyebar ke kerajaan-kerajaan milik VOC, serta benua Eropa. Meskipun tidak secara tegas dipekerjakan sebagai dokter kompeni, posisi yang biasanya disediakan untuk sarjana lulusan universitas, dia mengikuti praktik [kebiasaan] naturalis Eropa yang telah mengunjungi Hindia Belanda, yaitu : mengumpulkan dan menerjemahkan pengetahuan lokal menjadi informasi yang menarik dan menguntungkan, yang ditujukan untuk orang Eropa, atau lebih khususnya bagi pembaca berbahasa Belanda13.

|

| Peta Ambon dan sekitarnya oleh Rumphius |

Dalam kasus Rumphius, praktik ini terjadi di sebuah pulau kecil, yang ia tempati di tengah dunia kepulauan yang beragam. Posisi ini dan narasi yang muncul dari pihak naturalis yang tidak pernah pergi ini, menambahkan kontur yang sedikit berbeda pada lintasan lokal dari pengetahuan dunia dan pribumi. Baru-baru ini, sejarahwan sains mempertajam pandangan mereka pada proses lokal dari penciptaan pengetahuan dalam pengaturan dunia – secara beragam dijelaskan sebagai “apropriatif”, “kolaboratif”, “keterlibatan”, “hibrid” – mekanisme panggung yang menumbuhkan perkembangan pengetahuan ilmiah di pusat-pusat Eropa. Studi-studi ini telah memberikan perhatian lebih pada keragaman figur di lapangan dan negosiasi mereka yang kompleks, dalam pengakuan yang semakin meningkat terhadap agensi non-Eropa. Dengan melihat lebih dekat pada keterlibatan lintas budaya ini, mereka telah menyoroti sifat global penciptaan pengetahuan, dari produksi hingga mobilisasinya, di dunia modern awal14. Seperti naturalis lainnya, Rumphius akhirnya mengarahkan pandangannya ke Eropa, namun dia melakukannya dengan berdiri “pada ujung teleskop terbalik”, di sebuah pulau yang jauh dari pusat-pusat kekaisaran Eropa, kompeni dan Nusantara15. Menelusuri jaringan informasi antar pulau dari perspektif ini, menyingkapkan jenis-jenis imperial lokal dan aktor-aktor pribumi yang berbeda, serta menggambarkan bagaimana informasi adalah subjek pada berbagai jalur mediasi, melalui penceritaan lisan kembali, terjemahan, dan ringkasan para penulis dari berbagai pulau. Seperti yang diingatkan oleh Sujit Sivasundaram, bahwa itu tentu saja akan “sederhana untuk mengandaikan......bahwa satu budaya berkumpul, dan yang lain mengumpul”16. Seperti yang ditunjukan artikel ini, berbagai aktor lokal berpartisipasi dalam pengumpulan, mediasi, dan sirkulasi informasi dan objek-objek, terutama dalam konteks perdagangan dan peperangan. Di balik proyeksi Rumphius tentang dunia Amboinsche, tulisannya menunjukan bagaimana pengetahuan “lokal” diproduksi di satu pulau adalah produk dari jaringan informasi antar pulau yang bersilangan, yang bersifat pribumi dan imperial, kumulatif dan selektif, karena informasi mengalami proses transmisi, dan transformasi yang rumit di Nusantara sebelum mencapai audiens yang dituju di Eropa.

Artikel ini disusun menjadi 4 bagian konsentris, masing-masing memberikan konteks yang semakin luas untuk memhami jaringan antar pulau dari 1 orang, yang tetap menjadi inti artikel ini. Menjelajahi jaringan Rumphius tidak hanya melibatkan penelusuran informasi spesifik dan berbagai aktor yang terlibat, tetapi juga penilaian ulang tentang bagaimana dia memandang dan memproyeksikan berbagai batasan perbedaan di salah satu kepulauan terbesar di dunia. Bagian pertama artikel ini membahas bagaimana Rumphius mungkin memahami pengalamannya tentang interaksi lintas budaya di Ambon, dengan memeriksa pencatatan nama tumbuhan yang cermat dalam bahasa lokal. Bagian selanjutnya, menilai bagaimana ia bisa untuk belajar tentang tumbuhan – dan kegunaan medis, militer dan eksperimentalnya – dari perantara Muslim yang bernama dan yang tidak disebutkan namanya, beberapa diantaranya adalah pedagang dari pulau-pulau yang jauh, sementara yang lain adalah anggota elit dari provinsi pulau itu. Saya akan melanjutkan dengan mengungkap sifat jaringan antar pulau di paruh terakhir artikel ini dengan berfokus pada perannya sebagai mediator untuk satu area informasi khususnya : peredaran ornamen-ornamen berbentuk cincin dan cerita tentangnya. Bagian ketiga menunjukan bagaimana dia menggunakan jaringan administrasi, perdagangan dan kerumahtanggan untuk berpartisipasi dalam keberadaan perdagangan pribumi dari cincin dan gelang, yang telah membentang di seluruh Nusantara. Di sini, narasi Rumphius mewakili kasus dimana interpretasi naturalis atas suatu objek sebagai keingintahuan hampir seluruhnya bergantung pada penceritaan lisan kembali tentang kekuatan kekebalannya. Rumphius, [seperti] yang saya soroti, tidak hanya seorang kolektor dan penyampai pesan; dia adalah meditor di antara mediator lainnya, yang menegosiasikan beberapa pertukaran ekonomi. Bagian terakhir artikel ini kembali ke episode cincin besi Giri, dan mencoba menjawab bagaiman Rumphius mengetahui tentang jimat sang Panembahan, sementara ia tinggal 1.200 mil jauhnya dari pusat-pusat kekaisaran Jawa. Dengan mengurai narasi keajaiban-keajaiban dan peperangan yang terjalin sepotong demi sepotong ini, bagian terakhir ini mengeksplorasi bagaimana Rumphius mengintegrasikan atau menghilangkan berbagai jenis informasi yang dimediasi, yang diambil dari jaringan informasi antar pulau. Hal ini, saya menyarankan, menghasilkan narasi selektif yang dimaksudkan untuk membuat jimat besi itu, tampil menarik secara unik sebagai rasa keingintahuan bagi audiens Eropa yang dituju.

Apa arti sebuah Nama

Sejak studi berpangruh dari Mary Louise Pratt tentang zona kontak, para sarjana telah menjelajahi dialektika kekuasaan pada ruang-ruang kekaisaran, dimana budaya Eropa dan non-Eropa yang didefinisikan dengan jelas, diyakini untuk “bertemu, berbenturan, dan bergulat satu sama lain”17. Dalam kasus Rumphius, mendefinisikan batas-batas budaya itu adalah pekerjaan yang jauh lebih rumit. Hal ini sebagian karena kisah hidup Rumphius dan pertanyaan tentang identitasnya, mempersulit asumsi pemisahan antara “Eropa” dan “pribumi” di satu sisi, serta “imperial” dan “lokal” di sisi lain. Tidak seperti naturalis lulusan universitas yang melakukan perjalanan ke Hindia Belanda, hanya pulang kampung untuk membangun karir berdasarkan pengalaman luar negeri mereka, Rumphius tiba di Ambon sebagai seorang serdadu muda berusia 25 tahun, dan tinggal di sana sebagai administratur VOC sampai kematiannya. Rumah tangganya terdiri dari seorang istri setempat keturunan campuran Portugis dan pribumi, anak-anak keturunan campuran dan budak-budak dari pulau-pulau lain di Nusantara18. Pertanyaan tentang identifikasi diri naturalis dalam hierarki VOC juga jauh dari kejelasan. Dia tidak bisa sepenuhnya berasimilasi dengan budaya pribumi, tidak juga bisa disebut orang Belanda “asli”19. Rumphius kadang-kadang menyebut dirinya dan pembacanya sebagai “kita orang Eropa” atau “bangsa kita”, setidaknya dalam tulisan. Ekspresi yang membingungkan dari keinginan untuk solidaritas ini, bagaimanapun juga, mengisyaratkan kesadaran akan perbedaan garis ganda, antara dirinya, orang Eropa lain dan penduduk pribumi. Bagaimana akar Jermannya membentuk identitasnya dan bagaimana kehidupan keluarganya mempengaruhi cara dia memahami orang dan budaya di sekitarnya?. Singkatnya, bagaimana pengalaman di Ambon mempengaruhi persepsinya tentang perbedaan?

Terlibat dalam interaksi lintas budaya di Hindia, tidak selalu berarti bahwa naturalis hidup dalam dunia sosial kosmopolitan, dimana identitas berubah atau kurang relevan untuk batasan sosial, politik, dan ekonomi yang membentuk usaha-usaha struktur kekaisaran. Seperti yang diingatkan oleh Fransesca Trivellato, jika membuat relasi-relasi berarti melintasi batas-batas, maka batas-batas itu juga harus ditandai dan didefinisikan dengan lebih jelas20. Tetapi mungkin justru karena alasan ini, dan seperti yang dikatakan dengan tegas oleh Natalie Rothman, sangat penting untuk fokus pada siapa sebenarnya yang menandai, dan mendefinisikan batas-batas itu dalam proses mediasi budaya21. Mengingat pengalaman Rumphius sendiri di Ambon, karya-karyanya dapat dibaca untuk mengukur kekuatan persepsi individu dalam menegosiasikan berbagai batas. Meskipun tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan tentang identifikasi dirinya, saya menyarankan agar kita dapat mengumpulkan persepsi dan proyeksi perbedaannya dengan melihat cara dia merinci nama-nama tanaman. Di sini, kita mulai dengan tanaman yang dianggap Rumphius sebagai “salah satu yang paling indah, anggun, serta paling berharga dari semua tanaman yang saya kenal” : “Caryophyllum : Garioffel-nagelen : Tsjencke”22. Atau, seperti yang lebih dikenal saat ini, yaitu tanaman cengkih.

Rumphius memulai dengan menyebutkan kata Latin untuk tanaman cengkih – Caryophyllum – seperti yang tercantum dalam Buku 1, bab 16 dari buku Exotircum Libri Decem karya Carolus Clusius dan menelusuri kata “Yunani dan Latin kontemporer” ini ke [penulis] Pliny dan Paulus Aegineta, mengutip buku-buku dan bab mereka secara bergantian23. Rumphius mengaitkan caryophyllon dengan bahasa Arab, menulis bahwa “tidak diragukan” [kata] caryophyllon berasal dari “bahasa arab kuno” yaitu karumpsel. Ini mirip dengan kata-kata “Persia, Arab, dan Turki yang digunakan untuk cengkih, yaitu calafur dan caraful, sepertu yang dinyatakan dalam Aromatum karya Garcia de Orta24. Setelah menyebutkan nama-nama Italia, Belanda, Jerman dan Portugis untuk tanaman itu, Rumphius beralih ke bahasa Melayu, lingua franca Nusantara dan bahasa yang telah lama ia pahami25. Apa yang menarik tentang penggunaan bahasa Melayu oleh Rumphius adalah pencatatannya yang sangat teliti tentang rentang variasi halus bahasa tersebut. Dia mencatat bahwa dalam bahasa “Melayu kontemporer”, tanaman cengkih disebut tsjancke dan tsjencke, yang mungkin berasal dari kata China untuk tanaman yang sama, thenghio. Namun dalam bahasa “ Melayu kuno”, kata Rumphius, cengkih disebut bugulawan dan bongulawan. Sementara itu, [penggunaan] istilah Melayu kuno untuk cengkih tidak bertahan di kalangan masyarakat Melayu sendiri, variasinya muncul di antara orang Ambon dan Ternate, yang masing-masing menyebut tumbuhan itu sebagai buhulawan dan boholowa26. Secara tradisional, para ahli telah menelusuri kategorisasi bahasa Melayu hingga deskripsi Francois Valentijn tentang Melayu “tinggi” dan “rendah”; yaitu, bahasa Melayu yang digunakan dalam bidang-bidang kerajaan dan agama, serta bahasa Melayu yang digunakan di pasar. Perbedaan antara bahasa Melayu “kuno” dan “kontemporer” milik Rumphius pada abad ke-17, bagaimanapun, telah luput dari perhatian para sarjana27. Kesadarannya tampaknya intim, bahwa dia tertarik pada perkembangan historis bahasa : dia tidak melihatnya sebagai [hal] statis, tetapi berubah seiring waktu melalui pengaruh dari bahasa dan dialek lain.

Contoh ini menggambarkan bahwa Rumphius menunjukan minat yang cukup untuk mencatat nama tumbuhan dalam berbagai pelafalan bahasa Melayu yang digunakan di antara berbagai penduduk pribumi di Nusantara bagian timur. Perhatian yang cermat terhadap nuansa dan variasi penamaan tanaman cengkih ini, mungkin terbukti menguntungkan bagi pedagang Eropa yang melakukan kegiatan perdagangan di Nusantara28. Bagaimanapun juga, ikut serta dalam perdagangan cengkih dari satu pulau akan memupuk keakraban dengan variasi lokal yang digunakan oleh populasi pulau yang berbeda dalam perdagangan antar pulau. Namun, tampilan tekstual dari perbedaan fonetik yang halus – yang tidak akan berarti bagi telinga dokter lulusan universitas yang tidak terlatih dan tidak efisien bagi pedagang Eropa yang berbicara dalam varian bahasa”rendah” lingua franca – menunjukan sejauh mana pengalaman Rumphius di Ambon, mempengaruhi skala kesamaan dan perbedaan yang dia bawa untuk mendukung pemahamannya tentang variasi lokal. Karena hal itu berarti untuk Rumphius, bahwa populasi berbagai pulau melafalkan kata Melayu untuk tanaman cengkih secara berbeda, memungkinkannya untuk menyoroti pentingnya pengaruh lokal dan perbedaannya dari waktu ke waktu, bahkan jika hanya [soal] namanya [saja]29. Contoh ini juga menunjukan bahwa Rumphius paling mungkin bertemu dengan orang-orang dari berbagai bagian di timur Nusantara, dan melihat perbedaan kecil suku kata yang hilang atau ditambahkan dalam pengucapan mereka. Menurutnya, perlu diperhatikan bahwa tanaman cengkih diucapkan sebagai tsjancke dan tsjencke, baik bugulawan maupun bongulawan dan buhulawan maupun boholawa. Meskipun dia tidak mengetahui mediator dalam kasus ini, kita tidak bisa tidak akan bertanya-tanya, bagaimana lagi dia bisa mengetahui detail fonetik kecil ini tanpa mendengarkan individu-individu tersebut mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Dia merasa banyak batasan perbedaan, namun mengisyaratkan bahwa itu berbeda hanya dalam tingkatan. Karena, bahkan saat dia meletakan variasi halus ini, Rumphius menekankan afinitas (persamaan/pertalian) semantik mereka, yaitu : bugulawan, bongulawan, buhulawan dan boholawa, semuanya itu mengacu pada tanaman cengkih yang sama, dapat dijelaskan, dan ada di mana-mana.

|

| Amangkurat II |

Para Perantara bernama dan tak bernama

Pada tahun 1675, kata Rumphius, terjadi sesuatu yang luar biasa : para pedagang Jawa tiba-tiba membeli cengkih dari Maluku dalam jumlah besar. Kesempatan ini dimanfaatkan Rumphius untuk mengetahui bagaimana dan untuk tujuan apa, masyarakat Jawa, di antara lainnya, memanfaatkan tanaman cengkih. Sebab, tulis Rumphius, meski sudah menjadi rahasia umum bahwa cengkih telah “digunakan secara besar-besaran” oleh “orang China, Bali, Jawa, dan Melayu” sejak zaman dahulu, orang Eropa tidak tahu persis, mengapa mereka bersedia membayar harga setinggi itu untuk cengkih. Ada apa dengan tanaman cengkih yang mendorong pedagang lokal dari pulau lain datang ke Ambon???. Pada kesempatan yang luar biasa ini, dia menyatakan, ”beberapa [dari mereka] telah memberi kita, secara tidak langsung, suatu keterusterangan tertentu”30. Meskipun Rumphius tidak menyebut nama perantara tertentu, hal ini adalah salah satu cara untuk memberi tahu pembacanya, bahwa ia sempat berdiskusi dengan pedagang lokal yang datang ke Ambon melalui jalur laut antar pulau yang kompleks, yang menghubungkan satu pulau dengan pulau-pulau lain di Nusantara. Dengan kata lain, Rumphius tidak harus melakukan perjalanan untuk menambah pengetahuan tentang tanaman: perantara lokalnya-lah yang melakukan hal itu31.

Wilayah tumpang tindih dari “zona” perdagangan Maluku dipenuhi dengan pedagang lokal, yang telah lama terlibat dalam pertukaran barang-barang dan produk-produk antar pulau, untuk keberlangsungan hidup masyarakat-masyarakat lokal. “Zona” kompleks ini meliputi pulau Halmahera, Ternate dan Tidore di utara; Ambon, Seram dan Buru di tengah, serta kepulauan Aru-Kei dan New Guinea di selatan (gbr 1)32. Sementara masuknya kekuatan-kekuatan Eropa secara signifikan mengubah dinamika perdagangan dan kekuasaan di kawasan itu, para pendatang baru ini tetap bergantung pada populasi perdagangan lokal dari pulau-pulau di Maluku dan sekitarnya, seperti Jawa dan Makassar33. Khusus untuk Ambon, monopoli tanaman cengkih oleh VOC menjadikan pulau ini pelabuhan perdagangan yang signifikan, menarik pedagang lokal dari berbagai kelompok etnis dari seluruh Nusantara34. Rumphius, nampaknya, menuai keuntungan tinggal di sebidang tanah yang puluhan tahun sebelumnya menjadi pusat operasi politik, militer, dan ekonomi VOC di Hindia Timur.

Apa yang dia pelajari dari mediator perjalanannya???. Pertama, dia (Rumphius) mencatat bahwa cengkih diyakini menyebabkan sesuatu yang disebut “Crat Sala” atau “Liat Sala” (secara harfiah dari “penglihatan palsu”), yang membuat seseorang tidak terlihat dan, oleh karena itu, kebal terhadap “tembakan musuh”. Hal ini adalah “seni jahat dan takhayul” yang digunakan pada saat “melakukan pencurian dan situasi-situasi terlarang”, tulis Rumphius. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, hal ini tampaknya masuk akal: mediatornya menyatakan bahwa mereka mencari tanaman itu, karena pada tahun 1675 terjadi “perang besar” di pulau Jawa35. Tidak diragukan lagi, ini adalah rujukan pada pemberontakan Trunajaya melawan kerajaan Mataram di Jawa, perang yang melanda hampir seluruh Jawa dari tahun 1671 hingga 1680. Keyakinan bahwa hal tersebut akan membuat mereka kebal terhadap serangan musuh, menjelaskan lonjakan yang tidak biasa terhadap permintaan/kebutuhan orang Jawa akan cengkih pada tahun 1675. Kita akan bertanya-tanya apakah Rumphius membuat pernyataan sebelumnya dengan rasa ironi tertentu. Meskipun dia percaya bahwa cerita tentang kekebalan ini hanyalah takhayul, dia juga tahu bahwa VOC adalah pemasok utama barang itu, yang membuat itu semua masuk akal36. Memang, di sini kita menyaksikan tidak hanya korelasi langsung antara kepercayaan lokal dan pasar lokal, tetapi juga hubungan timbal baliknya dengan kepentingan perdagangan VOC. Selain itu, episode ini menunjukan bagaimana informasi ekonomi di satu pulau, bergantung pada jaringan perdagangan antar pulau yang ada di Nusantara: Rumphius belajar tentang tanaman lokal, justru karena VOC menyediakan para pengunjung pulau tersebut dengan bahan mentah yang dibutuhkan oleh Rumphius untuk mencari informasi lebih jauh.

Rumphius jarang mengakui bantuan yang dia terima dari mediator lokal. Namun, ketika dia melakukannya, dia tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan pujian atas keahlian mereka dalam pengetahuan tentang tanaman37. 3 contoh berikut ini menunjukan bahwa beberapa mediator yang disebutkan Rumphius teridentifikasi sebagai Muslim atau “Moor”, dan menjabat posisi pemimpin di komunitas lokal mereka. Fakta bahwa Rumphius bekerja dengan orang-orang berstatus tinggi, terutama pada tahun 1660-an, tidaklah mengherankan: bekerja sebagai administratur VOC penuh waktu di bagian utara Ambon, Rumphius akan memiliki akses langsung ke tokoh-tokoh lokal berpangkat tinggi di wilayah-wilayah tersebut. Namun, status mereka sendiri tidak menimbulkan kepercayaan penuh maupun membuat otoritas mereka dengan tegas38. Jika tujuan dari memuji status mediator adalah untuk meningkatkan kredibilitas informasi yang diberikan, mengapa Rumphius tidak mengakuinya lebih sering dan sistematis???. Meskipun status sosial mungkin menjelaskan bagaimana Rumphius memperoleh akses ke pengetahuan lokal, hal itu tidaklah menjelaskan secara memadai, mengapa Rumphius memutuskan untuk menyebut nama mereka dan terkadang tidak menyebut nama mereka. Seperti yang ditunjukan oleh 3 contoh berikutnya, penekanan Rumphius adalah pada persepsinya tentang pengalaman khusus mediator dengan keahlian dalam pengetahuan tanaman. Meskipun tampaknya pengalaman semacam itu terkait dengan status sosial mereka, Rumphius kadang-kadang menunjukan bahwa status saja tidak segera menjamin otoritas pada informasi yang diberikan.

Pada volume ke-3 dari Kruydboek, Rumphius menulis tentang sebatang pohon yang sudah lama tidak diketahui oleh orang-orang sebangsanya, yang diyakini mengandung sifat buruk pada getahnya, yang akan membuat manusia menjadi buta. Sementara kayu dari pohon ini menyerupai varian dari kayu agalwood, yang ia rujuk dalam bahasa Latin sebagai “Arbor excacans” (sic) dan dalam bahasa Melayu sebagai kaju mata buta, yang secara harifiah dari “the wood of blind eyes”39. Pohon ini dikenal “jelek” karena berbahaya. Cabang-cabangnya yang “berbonggol” dan “bermata” tergantung di atas batang utama pohon, menggantung dari ujung runcing ke akar yang berawa-rawa, sehingga untuk mendekatinya, orang harus merangkak pada akarnya dan beresiko akibat uapnya yang berbahaya40. Rumphius pertama kali menemukan pohon ini pada pertengahan tahun 1660an, ketika dia ditempatkan di Hila, sebuah pengalaman yang – dia akui – awalnya menyakitkan dan sulit. Dalam menceritakan bagaimana dia mengetahui tanaman ini, para pembaca diperkenalkan dengan salah satu perantara (mediator) lokalnya : “Pattj Cuhu”, seorang “Muslim dari Hitoe” :

Pada tahun yang sama [1665], Saya ditunjukan kayu ini untuk pertama kalinya oleh Pattj Cuhu, seorang Regent atau Orang Kaya dari negeri/desa Hitu Elj, seorang yang berpengalaman dalam pengetahuan tanaman, yang telah banyak membantu saya dalam pekerjaan ini, itulah mengapa saya juga berpikir layak untuk mengingat dirinya di sini41

Bagian singkat ini mengungkapkan penggalan-penggalan identitas Patih Cuhu sendiri, sekaligus memberikan wawasan tentang jenis hubungan yang dapat dibina Rumphius dengan orang lokal dari Ambon. Gelar Patih menunjukan bahwa dia adalah seorang pejabat tinggi, dan sebutan orang kaya menunjukan bahwa dia adalah seorang bangsawan. Para administratur VOC biasanya menyebut orang kaya dalam laporan mereka atas bantuan mereka dalam mengumpulkan data penduduk di wilayah-wilayah berbeda dalam pulau itu42. Patih Cuhu, dengan kata lain, adalah salah satu anggota elit masyarakatnya, dan akan sering berhubungan dengan para administratur VOC. Hubungan administratif seperti itu sangat berharga, tidak hanya untuk urusan pemerintahan dan perdagangan, tetapi juga untuk penyelidikan alam, yang menunjukan pada tumpang tindih antara masalah ilmiah, perdagangan dan administrasi bagi VOC dan elit lokal. Sementara Rumphius mencatat bahwa Patih Cuhu adalah orang pertama yang memperingatkannya akan keberadaan tanaman ini dan memberinya “banyak bantuan”, ia tidak merinci informasi apa yang disampaikan secara pribadi oleh Patih Cuhu. Dengan “meletakan ingatannya” pada tubuh teks, Rumphius memuji Patih Cuhu di atas kertas, mengutip nama, gelar dan tempat asalnya. Di sini, tampaknya niat Rumphius hanyalah untuk memberikan hubungan kepada seorang laki-laki yang telah membantunya, dan mungkin melakukannya dengan mengidentifikasi dirinya semaksimal mungkin. Karena, seperti banyak orang di Nusantara, Patih Cuhu tampaknya hanya memiliki satu nama pribadi: tanpa gelarnya, namanya hanya Cuhu.

Patih Cuhu bukanlah satu-satunya orang yang membantu Rumphius mendapatkan pengetahuan tentang “kayu mata buta”. Di akhir bab, Rumphius menyebut laki-laki lain, bernama Iman Reti. Sekali lagi, gelar “Iman” (Imam) dikaitkan dengan status, dimana Rumphius menyatakan bahwa dia adalah seorang “pendeta Muslim dari [pulau tetangga] Buru”. Hebatnya, Rumphius menyebut dia sebagai “bos”-nya, yang telah mengajarinya cara menyaring minyak dari kayu yang sama43. Berdasarkan pelajaran ini, Rumphius menulis bahwa untuk mengekstrak “minyak yang kental dan lengket, dalam bentuk terpentin”, kita harus mengikuti serangkaian langkah. Yakni, kita harus merendam potongan kecil kayu dalam air laut sebelum meletakannya dalam pot dari tanah yang berventilasi dengan 2 piring yang menutup bagian atas dan bawahnya. Setelah potongan kayu dibakar, residu lemak akan mulai meleleh dan terpisah menjadi minyak. Setelah setengah jam dipanaskan, minyak akan menjadi “kental, kehitaman dan lengket”, “kental seperti terpentin”, memancarkan “asap dari aromanya, yang tidak pernah hilang”44. Yang terpenting adalah, Rumphius menceritakan kembali kesalahan pendapatnya, ketika dia mencoba melakukan penyulingan ini sendiri :

Saya ingin membasahi kayu tanpa air pada pengulangan [penyulingan], karena bau asap yang keluar dari kayu itu, tetapi Bos saya, yang mengajari saya penyulingan ini, Iman Reti, seorang pendeta Muslim dari Buru, mendesak saya bahwa [air laut] seperti itu diperlukan, karena jika tidak, saat kayu terbakar, tidak ada minyak yang akan keluar45

Iman Reti mengoreksi Rumphius tentang metode yang tepat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan distilasi dengan sukses. Ini adalah ulama Muslim lokal yang menjadi figur otoritas, seorang guru yang mengajar dan memang mengoreksi seorang naturalis Eropa. Pengakuan Rumphius atas keahlian Iman Reti, tampaknya tidak hanya didasarkan pada pengetahuan terakhir tentang tumbuhan, tetapi juga pada persepsi bahwa Rumphius membedakan antara fakta dan kesalahan berdasarkan praktik eksperimental : bagaimana juga Iman Reti bisa mengetahui bahwa kurangnya air laut akan mengakibatkan [proses] distilasi gagal?

Rumphius sering kali mengandalkan kesaksian dari para mediator, meskipun itu didasarkan pada kepercayaan lokal, yang ia gambarkan sebagai “takhayul”. Dalam buku ke-10 dari Kruydboek-nya, Rumphius menyebutkan Abdul Rackman, seorang “bekas Regent Hila”, yang telah memberitahunya tentang “eksperimen penting” yang ia lakukan pada salah satu temannya46. Hal ini melibatkan pencampuran 2 jenis prunela atau tanaman “Aijlounija” – merah dan putih – yang terkenal diantara orang-orang Ambon, karena memiliki kekuatan untuk menyembuhkan “penyakit takhayul”. Penyakit seperti itu termasuk “semua jenis sihir atau gangguan dari makhluk jahat”, yang dalam bahasa Melayu disebut Swangi (suanggi) atau pelissit47. Menurut legenda, seekor ular yang membawa [daun] tanaman itu dimulutnya, menemukan seekor ular yang terluka di batang kayu. Ular itu mengunyah [daun] tanaman itu dan meludahkannya ke ular yang terluka, yang, tiba-tiba sembuh, merayap menjauh dari orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Orang-orang mengetahui hal ini, tulis Rumphius, dan percaya bahwa mengunyah campuran daun tanaman [warna] merah dan putih dan mengoleskannya pada kulit, tidak hanya akan melindungi seseorang dari “hantu-hantu terlihat dan tak terlihat”, tetapi juga menyembuhkan “luka baru” pada daging48. Abdul Rackman telah menyaksikan hal yang terakhir dalam sebuah “percobaan”, Rumphius mengklaim, ketika temannya yang menderita gigitan buaya disembuhkan dengan ramuan yang sama.

Sementara Rumphius mengandalkan kesaksian dari mediator lokalnya, dia terkadang meragukan otoritas individu mereka. Ketika Abdul Rackman yang sama, menggambarkan jenis prunella lain yang memiliki “pengalaman” sebagai “obat ular”. Rumphius “memperkirakan” bahwa berdasarkan deskripsi Rackman, tanaman itu hanya dapat diidentifikasi sebagai “funis murenarum atau wali Maluku”, yang mana dijelaskan Rumphius dalam buku ke-7 dari Kruydboek-nya. Akan tetapi, Rumphius beralasan, tidak mungkin seekor ular akan pernah ditemukan di dekat “funis murenarum”, dan informasi mengenai kemampuan atau kekuatan tanaman itu, tidak dapat diverifikasi oleh orang lain49. Di sini, kita melihat bahwa Rumphius menerima sepenuhnya cerita Rackman tentang ramuan tersebut sebagai “obat ular”, tetapi menggunakan informasi itu sebagai alasan untuk membantah kepastian kesaksian Rackman. Memahami kebutuhan untuk “penelitian yang lebih rinci” dan verifikasi, penyebutan bantuan Abdul Rackman yang kedua ini, dicoret pada manuskrip aslinya (gbr 2). Akibatnya, bagian ini tidak disalin ke dalam versi manuskrip lain dari Kruydboek dan tidak muncul dalam terjemahan berikutnya dari karya tersebut ke dalam bahasa Latin atau Inggris50. Hilangnya penyebutan kedua tentang Abdul Rackman ini, haruslah mengingatkan kita pada banyak perbedaan antara 2 salinan naskah Kruydboek, serta sifat pengumpulan informasi yang kumulatif, terbuka dan tidak pasti.

Meskipun ketidakpercayaan tidak disebutkan secara eksplisit, contoh-contoh ini menujukan bagaimana masalah sulitnya kepercayaan, kredibilitas, dan otoritas diselesaikan secara baik dengan kehadiran tekstual dari masyarakat pribumi maupun dengan hanya menyebut status sosial dari mediator. Seperti yang ditunjukan dalam contoh pertama, penyebutan Rumphius tentang status sosial Patih Cuhu, lebih berkaitan dengan memberikan kredit yang tepat atau menawarkan “kenangan/ingatan”, daripada memberikan kredibilitas pada deskripsi tertentu. Sementara Rumphius mencatat status mediator, seperti contoh kedua tunjukan, kepercayaan Rumphius pada Iman Reti lebih spesifik didasarkan pada persepsinya tentang perbedaan imam antara berbagai cara untuk mengetahui. Seperti yang ditunjukan contoh terakhir, informasi dari mediator tingkat tinggi yang sama, dikenakan perlakuan yang berbeda. Secara signifikan, kepercayaan pada legenda dan dongeng tidak mendiskualifikasi para mediator sebagai sumber yang dapat dipercaya. Faktanya, kisah-kisah tersebut menjadi bagian dari modus operandi-nya Rumphius.

==== bersambung ====

Catatan Kaki

- Ringkasan pemberontakan Trunajaya ditulis oleh Merle Ricklefs tentang sejarah awal periode Kartasura. Untuk kisah lengkapnya, lihat M.C. Ricklefs, War, Culture and Economy in Java 1677–1726: Asian and European Imperialism in the early Kartasura period, Sydney: Allen & Unwin, 1993, pp. 30–68.

- Gosip ini mungkin sekali membesar dari kepercayaan Amangkurat II pada kompeni dan hubungan khususnya dengan Cornelis Speelman : Ia menandatangani perjanjian dengan Speelman yang memberikan VOC kekuasaan sementar atas wilayah kesultanan pada pantai utara. Ini pun tak bisa menolong, karena, Speelman memiliki reputasi buruk sebagai pemabuk yang tidak sopan dan perayu. Seperti yang dicatat Francois Valentijn, Speelman adalah “pecinta “ wanita, dan bertindak kekanak-kanak seperti berlari mirip orang gila di jalanan Batavia. François Valentyn, Oud en Nieuw Oost-Indiën, Dordrecht and Amsterdam, 1724–1726, vol. 4, p. 311; Ricklefs, op. cit. (1), p. 47, 80. M.C. Ricklefs, Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the early Nineteenth Centuries, Norwalk, CT: EastBridge, 2006, p. 64.

- Ricklefs, op. cit. (2), pp. 64–65; M.C. Ricklefs, Modern Javanese Historical Tradition: A Study of an Original Kartasura Chronicle and Related Materials, London: School of Oriental and African Studies, 1978, pp. 86–87.

Saya menggunakan transkripsi, terjemahan dan kajian filologi yang memukau dari Ricklefs tentang kronik Babad ing Sankala, yang bersumber dari salinan manuskrip tertua (tertanggal tahun 1738). Berdasarkan pada salinan abad ke-18 ini, orang Jawa menggunakan kata sabilolah untuk menggambarkan pertempuran tahun 1680. Ini merujuk pada kata Arab jihad fi sabil Allah (secara literal bermakna : perang di jalan Allah), yang diterjemahkan dalam melayu sebagai perang sabil.

- Pieter Marville to Joan Maatsuijker, 20 April 1666, National Archive of the Netherlands (subsequentlyNA), 1.04.02/1257, p. 49. Pieter Marville and the council to Joan Maatsuijker, 14 May 1666, NA, 1.04.02/1257, pp. 57–58.

- M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, Stanford, CA: Stanford University Press, 2001, pp. 32–35.

- Valentyn, op. cit. (2), vol. 2.2, pp. 10–26.

- J.E. Heeres, ‘Rumphius’ Levensloop: Naar de mededeelingen van P.A. Leupe’, in Rumphius Gedenkboek1702–1902, het Koloniaal Museum te Haarlem, 1902, pp. 1–16, 7–8.

- Leiden University Library’s Special Collections (hereafter UBL), BPL 314, G.E. Rumphius, Het AmboinschKruydboek, Book 12, ff. 164r–164v.

- UBL, 6812/A1, G.E. Rumphius, D’Amboinsche Rariteitkamer, T’Amsterdam: Francois Halma, 1705, pp. 205–206.

- Rumphius, op. cit. (9), pp. 1–2.

- The titles of Rumphius’s major works contain the adjective ‘Ambonese’, including Het Amboinsch Kruidboek, D’Amboinsche Rariteitkamer and Ambonsche Land-Beschrijving. The geographic distribution of plants described in Het Amboinsch Kruidboek was very much in question up to the early twentieth century: see E.D. Merril, An Interpretation of Rumphius’s Herbarium Amboinense, Manila: Department of Agriculture and Natural Resources, Bureau of Science, 1917, pp. 27–30.

- Jeremy Adelman, “What is global history now?” Aeon, 2 March 2017, at https://aeon.co/essays/is-globalhistory-still-possible-or-has-it-had-its-moment.

- See, for example, Harold Cook, ‘Global economies and local knowledge in the East Indies: Jacobus Bontius learns the facts of nature’, in Londa Schiebinger and Claudia Swan (eds.), Colonial Botany: Science, Commerce, and Politics in the Early Modern World, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005, pp. 100–118.

- See Bruno Latour, Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987; David Wade Chambers and Richard Gillespie, ‘Locality in the history of science: colonial science, technoscience, and indigenous knowledge’, in Roy MacLeod (ed.), Nature and Empire: Science and the Colonial Enterprise, 2nd edn, Osiris (2000) 15, pp. 221–240; Londa Schiebinger, Plants and Empire: Colonial Bioprospecting in the Atlantic World, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004; Harold Cook, Matters of Exchange: Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age, New Haven, CT: Yale University Press, 2007; Simon Schaffer, Lissa Roberts, Kapil Raj and James Delbourgo (eds.), The Brokered World: Go-Betweens and Global Intelligence, 1770–1820, Sagamore Beach, MA: Watson Publishing, 2009; Kapil Raj, Relocating Modern Science: Circulation and the Construction of Knowledge in South Asia and Europe, 1650–1900, New York: Palgrave Macmillan, 2007; Neil Safier, ‘Masked observers and mask collectors: entangled visions from the eighteenth-century Amazon’, Colonial Latin American Review (2017) 26(1), pp. 104–130. This is not to disregard scholarship that rightly examines spaces of knowledge making within early modern Europe – from institutions and libraries to printing houses, ateliers and marketplaces – and considers contributions from individuals from across the social spectrum. See, for example, Pamela Smith, The Body of the Artisan: Art and Experience in the Scientific Revolution, Chicago: The University of Chicago Press, 2004; Pamela O. Long, Artisan/ Practitioners and the Rise of the New Sciences, 1400–1600, Corvallis: Oregon State University Press, 2011; Anthony Grafton, ‘Philological and artisanal knowledge making in Renaissance natural history: a study incultures of knowledge’, History of Humanities (2018) 3(1), pp. 39–55.

- Benedict Anderson uses these words to describe the experience of a Filipino character who returned toManila from Europe and began to see his surroundings in a dual sense of familiarity and defamiliarity.Benedict Anderson, The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia, and the World, New York: Verso, 1998, p. 2.

- Sujit Sivasundaram, ‘Sciences and the global: on methods, questions, and theory’, Isis (2010) 101, pp. 146–158, 147–148.

- Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, New York: Routledge, 1992, pp. 4, 7.

- Rumphius’s wife, who died in the 1674 earthquake, was most likely a member of the Mardjiker community in Ambon. Mardijkers were people of mixed Portuguese and indigenous descent, some of whom became baptized members of the Dutch Reformed Church. See Jean Gelman Taylor, The Social World of Batavia: European and Eurasian in Dutch Asia, Madison: University of Wisconsin Press, 1983, pp. 47–49. E.M. Beekman, ‘Introduction’, in Georgius Everhardus Rumphius, The Ambonese Herbal (tr. and annotated by E.M. Beekman), New Haven, CT: Yale University Press, 2011, vol. 1, pp. 63–65.

- For a brief overview of Germans working for the VOC military see Chen Tzoref-Ashkenazi, ‘German military participation in early modern colonialism’, Journal of Military History (2016) 80(3), pp. 675–683.

- Francesca Trivellato, The Familiarity of Strangers: The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-cultural Trade in the Early Modern Period, New Haven, CT: Yale University Press, 2009, pp. 18, 192.

- E.N. Rothman, Brokering Empire: Trans-imperial Subjects between Venice and Istanbul, Ithaca, NY: Cornell University Press, 2012, pp. 3–7.

- UBL, BPL 314, G.E. Rumphius, Het Amboinsch Kruydboek, Book 2, f. 1r.

- Rumphius, op. cit. (22), ff. 3v–4r. It is unclear whether Rumphius actually read Pliny and Aegineta or ifhe was citing from other authors. For example, Clusius devoted his Chapter 17 to Plinius’ identification of theclove plant. Carolus Clusius, Exoticorum Libri Decem, Ex Officina Plantiniana Raphelengii, 1605, pp. 15–18.

- Rumphius, op. cit. (22), f. 4r.

- Rumphius compiled what he referred to as a ‘Maleijts Lecsicon’. In a letter to Governor General JohannesCamphuys, he asked whether their mutual friend had bought a Malay dictionary in the black markets ofBatavia, one that he had been working on for twenty-five years before it was stolen. For verification, Rumphius wrote that the original ‘would be in my own handwriting from the beginning until the word “Pandas” under the letter P, after which it would be in a different hand’. G.E. Rumphius to Johannes Camphuys, 29 June 1695, UBL, BPL 246, Letter 3, f. 3v. For more on practices of plant identification before Linnaeus and their links with commercial activities see Dániel Margócsy, ‘“Refer to folio and number”: encyclopedias, the exchange of curiosities, and practices of identification before Linneaus’, Journal of the History of Ideas (2010) 71(1), pp. 63–89.

- Rumphius, op. cit. (22), ff. 3r–4v.

- Henk Maier, We Are Playing Relatives: A Survey of Malay Writing, Leiden: KITLV Press, 2004, 9–16.Also see Waruno Mahdi, Malay Words and Malay Things: Lexical Souvenirs from an Exotic Archipelago inGerman Publications before 1700, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2007, pp. 100–117. My gratitude to TomHoogervoorst for the latter reference.

- Sebestian Kroupa’s talk at the Cabinet of Natural History, University of Cambridge, ‘Georg Joseph Kamel (1661–1706): a Jesuit pharmacist in Manila at the borderlines of erudition and empiricism’, 9 May 2016.

- For more on ‘ethnographical attitudes’ in early modern travel literature see Joan-Pau Rubiés, Travel andEthnography in the Renaissance: South India through European Eyes, 1250–1625, Cambridge: CambridgeUniversity Press, 2000.

- Rumphius, op. cit. (22), f. 11r.

- My gratitude to Richard Calis for this insight.

- See Roy Ellen, On the Edge of the Banda Zone: Past and Present in the Social Organization of a Moluccan Trading Network, Honolulu: University of Hawaii Press, 2003, pp. 10–13.

- For a seminal work that emphasizes on the role of indigenous traders and trading zones see J.C. van Leur,Indonesian Trade and Society, The Hague: W. van Hoeve, 1955. For a treatment of the ‘Maluku world’ fromboth indigenous and imperial perspectives see Leonard Andaya, The World of Maluku: Eastern Indonesia inthe Early Modern Period, Honolulu: University of Hawaii Press, 1993. For the impact of European powers ontrading ‘zones’ in eastern Indonesia see James Francis Warren, The Sulu Zone, 1768–1898: The Dynamics ofExternal Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State, Singapore:NUS Press, 2007.

- For a summary of Arnold de Vlaming van Outshoorn’s monopolization campaigns in this region see Ricklefs, op. cit. (5), pp. 65–66.

- Rumphius, op. cit. (22), f. 11r.

- Ricklefs, op. cit. (5), pp. 65–66.

- Michael Laffan, The Makings of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of a Sufi Past, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011, pp. 76–77.

- Steven Shapin, A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England, Chicago: The University of Chicago Press, 1994.

- UBL, BPL 314, G.E. Rumphius, Het Amboinsch Kruydboek, Book 3, ff. 308r–315v.

- Rumphius, op. cit. (39), f. 308r.

- Rumphius, op. cit. (39), ff. 313v–314r. Patih Cuhu’s religious identity as a ‘Moor’ is noted in the left margin.

- Gerrit Knaap, Kruidnagelen en Christenen: De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking vanAmbon, 1656–1696, Leiden: KITLV, 2004, pp. 128–133.

- Rumphius, op. cit. (39), ff. 314v–315r.

- Rumphius, op. cit. (39), ff. 314v.

- Rumphius, op. cit. (39), ff. 314v.

- UBL, BPL 314, G.E. Rumphius, Het Amboinsch Kruydboek, Book 10, f. 31v.

- Rumphius, op. cit. (46), f. 30v. In his Ambonsche Land-Beschrijving, Rumphius described swangi as sorcerers (in Dutch tovenaars) who learned their ‘devilish acts’ and ‘godless ceremonies’ from ‘masters’, similar to European sorcerers (Europisse tovenaars). Library at the National Archive of the Republic of Indonesia, G.E. Rumphius, Ambonsche Land-Beschrijving, p. 26.

- Rumphius, op. cit. (46), ff. 30v–31r.

- Rumphius, op. cit. (46), f. 32r.

- UBL, BPL 311, G.E. Rumphius, Het Amboinsch Kruydboek, Book 10, ff. 24v–25r; Kew Botanical Gardens Library Collection, G.E. Rumphius, Herbarium Amboinense, trans. Joannis Burmanni, Amsterdam: By Meinard Uytwerf, 1750, vol. 6, Book 10, p. 34; Georgius Everhardus Rumphius, The Ambonese Herbal, trans. E.M. Beekman, New Haven, CT: Yale University Press, 2011, vol. 5, Book 10, p. 63.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar