(bag 1)

[P.J.M. Noldus]

- Kata Pengantar

Perang Pattimura atau di dalam historiografi Belanda disebut sebagai Pemberontakan Thomas Matulesia atau Pemberontakan tahun 1817, sudah 206 tahun berlalu. Suatu perlawanan rakyat pulau Saparua yang berlangsung 6 bulan itu (Mei – November 1817) benar-benar mengagetkan pemerintah Belanda yang baru 2 bulan saja mengambil alih wilayah Maluku dari tangan Inggris. Kaget dikarenakan mereka tidak menyangka adanya perlawanan yang masif dari rakyat serta pada periode dimana mereka sedang “mengkonsolidasi” kekuatan pemerintahan.

Perang Pattimura itu sendiri memiliki aspek “misterius” yang berujung pada perdebatan dan klaim, terkhususnya dalam soal identitas pemimpin perlawanan itu yaitu Thomas Matulesia. Hingga kini, klaim tentang asal usul Thomas Matulesia masih penuh perdebatan, salah satunya adalah bahwa Thomas Matulesia beragama Islam. Selain soal identitas agama, juga mengenai asal, apakah Thomas Matulesia itu penduduk negeri Haria, Hulaliu, Latu, atau berasal dari pulau Seram. Padahal, sumber-sumber sezaman dengan peristiwa itu telah secara eksplisit menyebut asal Thomas Matulesia.

.jpg) |

| Peta Ambonsche Eilanden (ca 1816 - 1826) |

Sangatlah bermanfaat dan menarik jika kita membaca naskah thesis dari P.J.M. Noldus ini. Thesis ini berjudul The Pattimura Revolt of 1817 : It’s Cause, Course and Consequences, yang dipertahankan tahun 1984 di Universitas Canterburry, sebagai kewajiban intelektual untuk memperoleh gelar Master of Arts in History. Seperti tertulis pada “anak” judulnya, sang penulis thesis, P.J.M. Noldus, mengurai dengan terstruktur tentang penyebab, jalannya peristiwa pemberontakan dan konsekuensi atau dampak dari pemberontakan/perang itu sendiri. Ada uraian dan analisa paling menarik tentang penyebab-penyebab dari perang pattimura ini. Noldus mengurai dan menganalisa tentang “pertempuran” dogmatis antara Jabez Carey yang membawa dogma anabaptis (menolak baptisan anak) dan Joseph Kam yang mengusung dogma sebaliknya (mengizinkan baptisan anak) yang berlangsung 2 -3 tahun sebelum pecahnya pemberontakan. Ia juga menganalisa dan menyimpulkan tentang perubahan yang dilakukan oleh Resident Inggris, Byam Martin, yang di satu sisi membuat semacam “revolusi mental”, tetapi pada sisi lain, telah menghancurkan tatanan lama yang telah ada minimal di masa VOC, yaitu otoritas para Radja, Pattij dan Orang Kaija, dengan menonjolnya figur Guru Djemaat dan Kaum Burger, yang seperti “menggantikan” otoritas lama itu.

Intinya bahwa naskah ini perlu dibaca, karena nilai intelektualitas serta ilmiah, juga analisa-analisanya yang membuka pemahaman kita lebih jauh tentang berbagai dinamika, sosial, politik, ekonomi, militer dan agama, yang semuanya itu “tumpang tindih” dalam penciptaan “circumtances” menuju hingga pecahnya pemberontakan di tahun 1817 itu. Menggunakan bahan baku dari berbagai arsip yaitu arsip-arsip Belanda, Inggris juga referensi lainnya, naskah ini sangatlah penting untuk dinikmati.

Kami menerjemahkan naskah ini dan membaginya menjadi 6 bagian menurut 5 bab pada naskah thesis, menambahkan catatan tambahan, beberapa gambar ilustrasi berupa lukisan, peta, foto dan sebagainya, selain yang sudah ada pada naskah aslinya. Akhir kata semoga hasil penerjemahan kami ini bisa bermanfaat untuk membuka cakrawala pemikiran kesejarahan kita.

- Terjemahan

Pendahuluan

Arsip-arsip di Indonesia dan khususnya di Den Haag, benar-benar penuh dengan dokumen-dokumen dan koleks yang berkaitan dengan Ambon. Banyak penelitian telah dilakukan dari 150 tahun pertama supremasi Portugis dan Belanda di Kepulauan Rempah-rempah ini, tetapi arsip dari periode sekitar tahun 1650 hingga sekitar 1770, atau bahkan tahun 1800, masih menunggu perhatian para sejarahwana. Luasnya projek ini terlalu menakutkan dan hanya sedikit, bahkan hal itu memiliki kecenderungan, akan memiliki waktu yang tersedia. Ada cukup bahan yang tersedia di sana untuk membuat 10 peneliti sibuk seumur hidup. Periode dari sekitar tahun 1800 telah tercakup dengan lebih baik, tetapi masih ada ruang untuk kajian berbasis arsip tentang pemberontakan tahun 1817 di Maluku, yang dikenal sebagai Pemberontakan Pattimura.

Pemberontakan ini berkobar dalam waktu yang relatif singkat, dari tanggal 14 Mei sampai tanggal 26 November 1817. Thomas Matulesia1, yang pernah menjadi sersan mayor di Korps Ambon selama periode kekuasaan Inggris di Maluku, terpilih sebagai pemimpin, atau Kapitan, dari pemberontakan ini. Pemberontakan berlangsung sengit. Matulesia, yang memiliki ketrampilan dan keahlian militer, memenangkan pertempuran pertama, tetapi rencana tidak terkoordinasi. Begitu Belanda mendatangkan bala bantuan, mereka menumpas pemberontakan dengan kejam dan Pattimura serta para letnan utamanya membayarnya dengan nyawa mereka.

Gejolak sosial yang mendahului pecahnya pemberontakan ini berakar jauh ke masa lalu – masa lalu “Inggris” yang langsung serta masa lalu “Belanda” yang lebih jauh. Penulis beruntung dapat mempelajari sejumlah dokumen terutama tentang pemberontakan itu sendiri, di Rijksarchief di Den Haag. Hal-hal tersebut menjadi dasar dari penelitian ini. Kedua Komisaris Ambon, Van Middelkoopb dan Engelhardc, menulis laporan ekstensif tentang peran mereka dalam pemberontakan. Ada juga beberapa laporan Komisaris Buijskesd, yang dikirim ke Ambon untuk memadamkan pemberontakan. Laporan-laporan ini membantu menempatkan laporan Van Middelkoop dan Engelhard ke dalam perspektif. Dari pihak pemberontak, tidak banyak bahan tertulis yang bertahan/tersedia (mungkin tidak banyak yang pernah ada), tetapi “Porto Report” atau “Laporan Porto”, umumnya dianggap telah ditulis oleh Kepala Sekolah Porto atau Haria, menggambarkan peristiwa dari sudut pandang penduduk pulau itu dan dokumen yang ditulis oleh Matulesia dan ditandatangani oleh 21 pemimpin, [yaitu] Raja, Pattij dan Orangkaija, menjelaskan 14 pokok pengaduan penduduk. Penulis juga telah menghabiskan beberapa waktu di India Office Records di London, mencoba melacak latar belakang “Inggris” ke pemberontakan. Kunjungan singkat ke Indonesia, menghasilkan sejumlah bahan cetak, tetapi penulis tidak dapat, dalam waktu yang tersedia, untuk mendapatkan akses ke Arsip Nasional di Jakarta. Ia telah meyakinkan2, bagaimanapun, bahwa salinan dari sebagian besar materi yang relevan – tentu saja cukup untuk penulis suatu tesis MA untuk diatasi – dapat ditemukan di Den Haag.

===================================================================

Sejauh mana seorang mahasiswa yang mengkaji pemberontakan Ambon tahun 1817 memperoleh pemahaman tentang pemberontakan itu dengan membandingkannya dengan pemberontakan-pemberontakan kolonial lainnya ????

Abad ke-19 menyajikan sejumlah pemberontakan dan perang di seluruh Indonesia. Kenyataannya dapat dilihat sebagai salah satu periode panjang kerusuhan sosial3. Sampai awal abad ke-19, Indonesia telah menjadi domain perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC), sebuah perusahaan perdagangan yang umumnya puas membiarkan pangeran, raja dan sultan untuk menjalankan negara mereka sendiri. Kepentingan kompeni adalah dalam perdagangan dan selama penguasa pribumi mengirimkan barang, mereka, umumnya dibiarkan sendiri. Situasi di Ambon berbeda. Karena monopoli cengkih yang siap dipertahankan Kompeni terhadap semua pendatang, kepulauan ini secara aktif diperintah oleh Kompeni sejak tahun 1605. Runtuhnya VOC mengubah semua ini. Pada tanggal 1 Januari 1800, Pemerintah Belanda mengambil alih, mendirikan Pemerintah Kolonial dan dampak yang berkembang dari Barat mengakibatkan perubahan sosial yang luas.

Banyak konflik di Hindia Belanda pada abad ke-19 memiliki karakteristik yang sama. Konflik tersebut umumnya berumur pendek dan tidak memiliki fitur modern, seperti organisasi yang direncanakan, ideologi modern dan agitasi nasional4. Para pemimpin umumnya tidak memiliki pemahaman politik untuk membuat rencana yang realistis dalam hal keberhasilan, dan oleh karena itu, kebangkitan ini ditakdirkan untuk gagal dan kelanjutan tragis yang mengikuti semua wabah ini.

Pemberontakan Pattimura di Maluku menunjukan banyak – tetapi tidak berarti semua – ciri-ciri pemberontakan kaum petani5 di tempat lain di Indonesia dan sekitarnya. Penduduk desa tidak tahu apa yang mereka perjuangkan, karena mereka memiliki keinginan yang samar-samar untuk menggulingkan pemerintah, tetapi tidak merasa secara sadar bahwa mereka mengambil bagian dalam gerakan sosial revolusioner. Keluhan ekonomi, sosial, agama dan politik memainkan peran tersebut.

Namun pemberontakan Ambon sangat berbeda dari gangguan-gangguan di bagian lain Indonesia abad ke-19 dan di tempat lain dalam banyak hal lainnya. Sementara dalam konteks kontak antara budaya Barat dan Indonesia, kebangkitan petani dapat dilihat sebagai gerakan protes terhadap campur tangan kontrol ekonomi dan politik kaum Barat, yang merusak tatanan masyarakat tradisional, situasi di Maluku Selatan berbeda. Di sana, dampak penjajahan dan Kristenisasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan, akhirnya menghancurkan total masyarakat tradisional Maluku. Apa pun yang diperjuangkan orang Ambon pada tahun 1817, bukanlah untuk kembalinya masa lalu pra-Eropa. Dalam beberapa hal, orang Ambon berada dalam posisi yang sebanding dengan masyarakat Maori Selandia Baru pada tahun-tahun terakhir abad ke-19. Pada saat orang Maori dan kelompoknya menerima agama Kristen dan ekonomi Eropa, telah secara efektif menghancurkan masyarakat pra-kolonial mereka. Hal seperti itu dapat dibuat lebih tegas lagi tentang orang Ambon. Tiga abad memisahkan mereka dari masa lalu pra-kolonial mereka.

Tampaknya ada kecenderungan bagi para penulis di Indonesia abad ke-19 untuk tidak membedakan antara perang penaklukan antara negara dan pemberontakan rakyat melawan pemerintah yang mapan. Meskipun mungkin, sampai taraf tertentu, untuk membandingkan pemberontakan Pattimura dengan pemberontakan Tuanku Imam Bondjol, pemimpin pemberontakan Paderi di Sumatera, dimana keduanya bangkit melawan penguasa kolonial mereka dan kedua pemberontakan itu memiliki nuansa keagamaan yang kuat, tidak ada kesejajaran antara kedua pemberontakan ini dan, katakanlah, Perang Jawa Dipo Negoro atau perang Sultan Hasanudin dari Makasar. Tetapi bahkan kesamaan antara Perang Paderi dan Pemberontakan Matulesia, sangat lemah. Kabupaten Minangkabau di Sumatera, tempat pecahnya Perang Paderi, selalu cenderung memberontak dan berkembang menjadi daerah yang kuat nasionalismenya dan berwawasan kemerdekaan6. Sejarah Maluku Selatan pada 1, 5 abad berikutnya mengambil jalan yang sama sekali berbeda.

Pemberontakan Ambon tahun 1817, maka, meskipun dapat dilihat sampai batas tertentu dalam konteks Indonesia yang lebih luas, dalam dalam konteks pemberontakan anti-kolonial pada umumnya, memiliki otonomi yang berbeda, yang memiliki keunikannya sendiri.

===========================

Satu masalah interpretasi lebih lanjut harus ditangani di sini. Indonesia modern menampilkan Pattimura sebagai salah satu pahlawan nasionalnya, sebagai pejuang kemerdekaan yang menempatkan Indonesia pada langkah pertama menuju kemerdekaan akhirnya. Bahkan seorang sejarahwan asal Belanda berpendapat bahwa pemberontakan Matulesia adalah “saluran potensial yang akan menghubungkan aspirasi mereka dan pembangunan rakyatnya sendiri dengan dunia Indonesia yang lebih luas di sekitar mereka”7. Tentu saja tidak ada keraguan bahwa Pattimura mewakili suatu kesadaran orang Maluku, baik yang diartikulasikan dan dirumuskan dengan tajam atau tidak. Tapi Pattimura pada dasarnya adalah pahlawan regional atau etnis. Penulis percaya bahwa merupakan hal yang keliru, melihatnya sebagai orang yang diilhami oleh sentimen nasionalis yang kuat.

Pattimura kehilangan revolusinya, dan Maluku tetap – selama beberapa dekade – menjadi sasaran monopoli dan layanan wajib kerja. Kesulitan keuangan yang terus berlanjut dialami oleh pemerintah kolonial Belanda tidak memungkinkan adanya pelonggaran sistem. Akibatnya ekonomi Maluku terus terhambat dan disorganisasi masyarakatnya yang terus menerus dalam beberapa dekade berikutnya, merupakan cerminan dari kelemahan dan disintegrasi ekonomi. Pada akhir dekade-dekade abad ke-19, Kepulauan Maluku yang gersang menyaksikan masyarakatnya semakin tertinggal jauh; meningkat seiring mereka mencari pekerjaan pada layanan militer kolonial Belanda atau memasuki tingkat rendahan pegawai negeri. Sebagai serdadu bayaran dan administrator yunior yang pengabdiannya lamban kepada penguasa Belanda dalam kampanye-kampanye dan pos-pos, dari satu ujung Indonesia ke ujung lainnya, membuat Maluku disebut sebagai “Provinsi ke-12” Belanda, mereka mulai menjadi elemen yang terpisah di dunia abad ke-20 yang nasionalismenya sedang berkembang. Mereka mulai menganggap iman Kristen mereka sebagai tanda superioritas atas orang Indonesia lainnya, yaitu orang Muslim.

Konsekuensi alami dari perkembangan ini adalah penolakan orang Ambon dan orang-orang Ambon Selatan lainnya, untuk bergabung ke dalam Republik Indonesia, ketika negara itu terbentuk pada bulan Desember 1949.

Paradoks yang tampak dari orang Ambon, yang ditekan selama berabad-abad, yang masih menjadi pendukung setia Belanda adalah bagian dari latar belakang, dan memang salah satu tema penelitian ini.

Ada penulis seperti B. van Kaam8 yang berpendapat bahwa kesetiaan orang Ambon adalah mitos, yang dipupuk oleh propoganda Belanda selama pemerintahan kolonial mereka, dan diyakini oleh penduduk bagian lain Nusantara, yang sebagian besar berhubungan dengan orang Maluku yang pernah bertugas di tentara kolonial atau pegawai negeri. Tetapi penulis-penulis seperti itu telah menetapkan tugas yang sangat sulit bagi diri mereka sendiri.

=========================

Dari pendahuluan ini, akan menjadi jelas bahwa tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk menggambarkan apa yang terjadi dan kapan, tetapi juga bagaimana dan mengapa. Ada pertanyaan yang jelas tentang penyebab dan faktor kondisional. Tujuan pertama kita harus mengungkap berbagai jalur perkembangan dan mengungkapkan kecenderungan yang meningkat ke arah pemberontakan. Untuk masalah inilah, kita sekarang melanjutkan ke penjelasan selanjutnya.

BAB I

LATAR BELAKANG

Pulau Amboina hanya memiliki luas 761 km2, sedangkan ketiga pulau lainnya dalam gugusan Uliasan, masing-masing lebih kecil lagi. Pada tahun 1855, populasi pulau Amboina berjumlah hampir 28.000 jiwa, Saparua lebih dari 10.000 jiwa, Haruku sedikit lebih dari 7.000 jiwa, dan Nusa Laut hampir 3.500 jiwae. Jadi pulau-pulau tersebut berpenduduk sedikit9. Sebagian besar orang tinggal di desa-desa di dekat pantai, sebagian karena sebelumnya VOC telah memaksa sebagian besar penduduk untuk pindah dari pedalaman ke pantai, untuk memfasilitasi pelaksanaan kontrol yang lebih ketat atas pertumbuhan cengkih.

Pulau Amboina terdiri dari semenanjung Selatan yang lebih kecil yang disebut Leitimor, dan semenanjung Utara yang lebih besar yang disebut Hitu, yang “disatukan” dengan tanah genting sempit yang dikenal sebagai Baguala Pass. Wilayah ini hanya sepanjang 1 km dan perahu-perahu kecil yang dikemudikan manusia sering melintas, untuk memperpendek rute laut dari Ambon ke pulau-pulau lain dalam kelompok tersebut. Teluk Ambon menjorok jauh ke dalam di antara 2 semenanjung ini, dan di tepi teluk inilah kota Ambon berada.

Meskipun iklimnya mendukung, kondisi tanahnya tidak cocok untuk varietas pertanian yang lebih intensif atau untuk holtikultura. Tanahnya sebagian besar terdiri dari pasir karang; tanah vulkanik yang merupakan suatu kekayaan Nusantara hampir tidak ada sama sekali di sini. Lahan tersebut paling cocok untuk kehutanan; oleh karena itu, hutan sagu yang luas, yang bahkan hingga saat ini menyediakan makanan pokok bagi banyak penduduk10. Hal ini mungkin membuat pandangan berbeda dalam keluhan-keluhan yang begitu sering dibuat oleh pejabat pemerintah, bahwa “kemalasan dan kelambanan” penduduk pribumi-lah yang harus disalahkan atas hasil buruk yang dicapai melalui pengenalan tanaman baru seperti kopi, lada atau nila, oleh VOC atau kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda. Laporan seorang ilmuwan pertanian pada tahun 1929 menegaskan bahwa tanah tidak mampu menghasilkan apa-apa, selain sagu dan singkong11. Meskipun sagu biasanya dianggap sebagai makanan yang buruk, Olivier12/f, yang mengunjungi Maluku pada tahun 1824, berpendapat bahwa bertentangan dengan kepercayaan populer, dia tidak dapat menyetujui bahwa sagu adalah adalah yang “termiskin” dari semua jenis sereal, karena dia menemukan kesehatan penduduknya menjadi kuat atau sehat.

|

| Suasana di Ambon ca 1817 (oleh Verhuell) |

Tanah milik rakyat biasa di Maluku selalu dikuasai secara komunal. Hal ini berlaku untuk kebun sagu serta lahan sisa. Desa dibagi menjadi sejumlah dati atau kelompok keluarga, yang masing-masing memiliki hak pakai turun-temurun dari tanah tertentu, yang disebut dusun dati. Biasanya ini ditanami pohon sagu untuk menyediakan tanaman pangan utama. Desa, bagaimanapun, mempertahankan hak kepemilikan dusun dati dengan cara yang sama seperti menggunakan hak ini sehubungan dengan tanah sisa dimana penduduk desa dapat menuntut hak penggunaan yang sama dan bersama. Karena pulau-pulau di gugusan Ambon atau Uliasan sendiri tidak menyediakan sagu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk, setiap tahun banyak keluarga, kadang-kadang bahkan seluruh penduduk desa, pergi ke dusun-dusun mereka di Seram, “wilayah yang dipenuhi sagu” untuk menebang pohon sagu untuk melengkapi persediaan mereka13. Beras telah diimpor ke Maluku selama berabad-abad, terutama dari Jawa, tetapi beras selalu menjadi barang mewah, tidak pernah menjadi makanan pokok.

Kelas Burger, yang akan dibahas nanti dalam bab ini, berdiri di luar komunitas desa dan karenanya tidak memiliki klaim atas produk tanah komunal.

Nama “Maluku” secara umum diterima untuk menyebut seluruh dunia kepulauan antara Sulawesi dan Nuigini dengan kepulauan Banda sebagai batas selatannya. Konsep “Maluku” sejak dahulu kala diidentikkan dengan konsep “Kepulauan Rempah-rempah” yaitu kepulauan yang dahulu merupakan satu-satunya penghasil cengkih, pala, dan fuli. Pulau-pulau itu adalah Ternate, Tidore dan Bachan, dan kemudian kepulauan Ambon atau Uliasan dan gugusan Banda. Karena hasil buminya yang berharga, para pedagang dari seluruh Indonesia, dan bahkan dari luar negeri, selalu tertarik ke Maluku. Plinius Mayor pada tahun 75 M, telah menyebutkan cengkih, sehingga membuktikan bahwa hubungan perdagangan antara Maluku dan bagian barat kepulauan Indonesia yang lebih “beradab”, yang memiliki hubungan dagang dengan Persia, setidaknya telah berusia 2000 tahun.

Selama berabad-abad, terlepas dari sejarah panjang Kristenisasi dan Islamisasi, telah terjadi persaingan antara kelompok suku kuno Ulisiwa atau kelompok sembilan dan Ulilima atau kelompok lima. Pembagian dalam dua kelompok ini sesuai dengan kosmologi Ambon kuno dengan sistem klasifikasinya. Ia membagi kosmos menjadi kontras-kontras yang harus diseimbangkan karena pelanggaran harmoni menyebabkan akibat yang merugikan bagi masyarakat14. Hal ini dianggap sebagai sejenis kesatuan dalam keragaman tetapi dalam kenyataannya, persatuan itu sama sekali tidak ada. Penduduk Hitu milik Ulilima sedangkan penduduk Leitimor milik Ulisiwa. Sultan Ternate menganggap dirinya dan ulilima sebagai vasalnya, yang membuatnya berkuasa atas Hitu; VOC sebagai sekutu Leitimor, dianggap sebagai Ulisiwa. Fakta bahwa Ulilima memeluk Islam sementara Ulisiwa menjadi Kristen, tidak mengurangi ketegangan permusuhan yang berusia tua ini. Sementara orang-orang Kristen Leitimor, pada waktunya, membentuk ikatan yang kuat dengan kerajaan Belanda, ingatan akan Kerajaan Ternate tidak pernah mati sepenuhnya di Hitu15.

Islam telah masuk ke Indonesia dengan pedagang Arab dan India pada periode abad ke-14 hingga ke-16. Di Maluku, agama itu lambat laun diterima oleh penduduk pesisir tetapi suku-suku pegunungan dan daerah pedalaman umumnya tetap menyendiri. Pengaruh Islam mempengaruhi seluruh masyarakat Maluku; itu sekarang diatur oleh hukum-hukum yang sifatnya lebih stabil daripada yang pernah ada.

Pohon cengkih awalnya hanya ada di Ternate, Tidore dan Batchan. Karena belum terlindas oleh monopoli, orang-orang di Semenanjung Hoamoal, menyadari nilainya, mentransplantasikan budaya cengkih ke tanah-tanah mereka, dan dari sana menyebar dengan cepat ke Ambon dan gugusan Uliasan, yang kini memiliki bagian mereka dalam perkembangan umum kemakmuran wilayah itu.

===========================

Portugis dibawah Vasco de Gama mencapai India pada tahun 1498, mendirikan markas mereka di Goa pada tahun 1510, dan merebut serta menetap di Malaka pada tahun 1511. Menyadari bahwa harga rempah-rempah di Maluku jauh lebih murah, mereka segera muncul di sana. Pada mulanya hubungan dengan masyarakat setempat berlangsung harmonis; Portugis membayar harga yang wajar untuk cengkih dan pala, serta perdagangan tidak menimbulkan masalah. Namun, tidak lama kemudian, agama turut “bermain”.

Ketika Paus, Alexander VI, pada tahun 1493 membagi dunia yang dikenal “memiliki semua emas, rempah-rempah, dan segala macam barang berharga” antara Portugal dan Spanyol, ia memberlakukan syarat bahwa mereka harus “mengerahkan semua ketekunan dalam mengubah orang-orang dari wilayah baru mereka dan ............menjadikan mereka untuk memeluk iman Katolik dan sopan santun”16.

Portugis menanggapi hal ini dengan sangat serius dan menjalin kontak dengan penduduk pribumi melalui pekerjaan misionaris mereka. Kontak ini paling mirip dalam kasus suku-suku dengan agama “primitif” atau, di India dengan kasta rendah agama Hindu. Dengan berjalannya waktu, upaya para misionaris untuk mendapatkan mualaf ditandai dengan ekses yang tidak hanya mengalahkan tujuan awal, tetapi juga dianggap lebih penting karena menurunnya gengsi Portugis. Di semenanjung Leitimor, dimana kota Ambon berada, penduduk yang beragama animisme, menerima agama Kristen dengan mudah, tetapi penduduk Muslim di semenanjung Hitu sangat menentang agama Kristen, yang menjadi penyebab utama keterasingan mereka dari Portugis.

Semangat misionaris Portugis tidak secara eksklusif “ad majorem Dei gloriam”, tetapi dari sudut pandang mereka, itu juga politik yang baik; penduduk pribumi Kristen hampir secara otomatis menjadi musuh kaum Muslim, lawan paling ditakuti Portugis, dan dengan demikian otomatis menjadi sekutu.

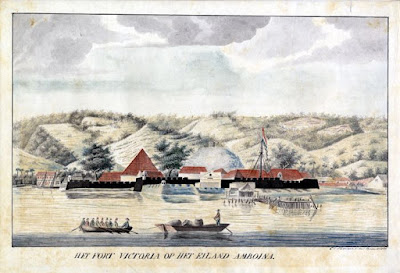

.jpg) |

| Fort Victoria Ambon (ca. 1607) |

Untuk memiliki koloni Kristen yang siap pakai ketika mereka mendirikan koloni di Ambon, sebuah koloni yang akan bertindak sebagai benteng melawan kaum Muslim, dan mungkin sebagai katalis bagi orang Ambon untuk mengadopsi agama Kristen sendiri, Portugis telah membawa 7 keluarga Katolik asal Ternate bersama mereka. Ini diberikan banyak hak istimewa; mereka tidak harus memberikan layanan wajib kerja, mereka diizinkan untuk berdagang, memliki bisnis dan budak dan mereka diberikan sebidang tanah di dekat benteng untuk membangun rumah dan membuat kebun. Pemukiman mereka menjadi kampong Mardika (dari bahasa Sansekerta, Mardaheka = bebas dari perbudakan) dan hingga saat ini, kampung Mardika masih ada di Ambon17.

Portugis sekarang memiliki monopoli dalam perdagangan rempah-rempah, tetapi ini tidak berlangsung hingga abad ke-17. Kekurangan tenaga kerja dan pelayaran, korupsi yang meluas dan perdagangan swasta oleh pejabat-pejabat kerajaan dan pendeta18, tetapi sebagian besar merupakan akibat perkembangan politik dan ekonomi di Eropa adalah alasannya.

Ketika Philip II berhasil naik tahta kerajaan Portugis pada tahun 1580, dia menarik negara itu ke dalam perang melawan Inggris dan Prancis, serta wilayah vasalnya sendiri memberontak di Belanda, dan ini membuat perdagangan rempah-rempah yang didambakannya menjadi harga perang yang sah untuk kekuatan-kekuatan ini, karena supremasi mereka di lautan.

Ketika kekuatan Belanda pada abad ke-16 dan ke-17 meningkat, mereka memperoleh kemerdekaan dari Spanyol dan pada saat yang sama menggantikan Portugis di kawasan Melayu-Indonesia, mendirikan benteng dan pergudangan di Jawa dan Malaka, dan menjadikan Batavia sebagai titik pusat atau markas mereka di Asia.

Armada Belanda pertama yang mencapai Maluku, dibawah komando Jacob van Heemskerk, menurunkan jangkar di Hitu pada tanggal 3 Maret 1599. Wazir Sultan Ternate, Kapitan Hitu, Tepil, yang berada di bawah ancaman langsung dari Portugis, dan karenanya menyambut tawaran bersekutu Van Heemskerk dengan antusias, tetapi armada berikutnya pada tahun 1600 di bawah komando Steven van der Hagen – orang Hitu menyebutnya Istewen Warhage – yang membuat hubungan yang mengarah pada kerjasama yang erat. Orang Hitu meminta bantuannya melawan Portugis di Leitimor, dan meskipun sang laksamana hanya memiliki 1 kapal yang tersedia, dia menuruti permintaan mereka dan selama 8 minggu mencoba mengusir Portugis dari benteng mereka. Hasil yang diharapkan tidak tercapai, tetapi persahabatan orang Hitu dimenangkan dengan bukti bahwa permusuhan antara Belanda dan Portugis itu nyata. Hal ini menyebabkan perjanjian Belanda-Hitu, dimana disepakati sebagai sekutu, menjadikan Portugis sebagai musuh bersama. Untuk memfasilitasi hal ini, sebuah benteng dibangun dan 27 anak buah sang laksamana tetap tinggal. Di pihak mereka, orang Hitu setuju bahwa semua rempah-rempah akan dijual kepada Belanda dengan harga yang akan ditentukan kemudian.

Tetapi sekarang Portugis mengarahkan upaya habis-habisan terakhir untuk mendapatkan kembali kekuasaan mereka di Maluku dengan armada 11 kapal dan 2.700 orang dibawah komando Andre Furtado de Mendoza, yang berlayar ke teluk Ambon pada tanggal 10 Februari 1602. Garnisun Belanda dari benteng di Hitu telah dirobohkan tepat waktu dan benteng itu sendiri rata dengan tanah. Kekuatan Furtado sekarang sudah habis, anak buahnya menolak untuk melanjutkan pertempuran dan dia terpaksa mundur. Tindakan kekerasannya, bagaimanapun, telah menciptakan semua musuh bersama terhadap Portugis.

|

| Penaklukan Ambon 1605 (oleh Isaac Commelin, 1645) |

Sebuah delegasi yang terdiri dari 3 orang muda Hitu dari keluarga penguasa tradisional secara diam-diam dikirim ke Banten, untuk mengingatkan Belanda terhadap janji mereka sebelumnya. Furtado telah membuat orang-orang Ambon beralih mendukung Belanda. Bagi orang-orang di kawasan Maluku Selatan, ini adalah awal dari sebuah era yang akan berlangsung selama tiga setengah abad19.

Pada tanggal 21 Februari 1605, armada Belanda tiba di lepas pantai Hitu. Kapitan Hitu, yang putranya merupakan salah satu dari 3 delegasi, segera memberikan 20 kora-kora untuk armada Van der Haghen dan melihat bahwa armada ini sudah cukup bagi Portugis untuk mengibarkan bendera putih dan dengan jaminan keamanan, mereka [Portugis] menyerahkan benteng mereka20.

Dengan menurunnya kekuasaan Portugis secara bertahap, agama Kristen juga mengalami kemunduran di Maluku, tetapi ketika kompeni (VOC) mengambil alih kekuasaan, masih ada 16.000 orang Kristen di kepulauan itu, terutama di [jazirah] Leitimor, Saparua dan Seram Selatan. Awalnya orang Kristen Ambon dan “Moradores” (orang Portugis, biasanya campuran, yang ingin tinggal di Maluku) diizinkan untuk menjalankan praktik agama Katolik mereka, tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Terlepas dari janji-janji yang telah dibuat oleh Van der Haghen, para “serdadu” melakukan pesta pora ikonoklastik, menghancurkan semua patung “kepausan”; semua orang Portugis, termasuk para imam, sekarang diusir dari Maluku, diberikan perahu-perahu berusia tua dan harus meninggalkan pulau itu, sebisa mungkin, menuju ke Filipina, wilayah kekuasaan Spanyol yang terdekat.

Orang-orang Kristen Maluku pada awalnya bermusuhan dengan Belanda, tetapi ketika harapan untuk kembalinya Portugis tidak terjadi, mereka secara bertahap mengalihkan kesetiaan mereka dari kerajaan Portugis ke States General Belanda dan monarki Oranye. Perubahan loyalitas ini juga memiliki konsekuensi keagamaan karena membawa perubahan dari Katolik ke Protestan Reformasi. Setelah kepergian para misionaris, tidak ada pilihan lain – jika kepulauan itu masih menjadi Kristen – kecuali untuk menerima tidak hanya penguasa baru tetapi juga agama mereka yang telah direformasi. Orang Portugis, untuk diingat, tidaklah membedakan antara gereja dan negara. Tanpa hubungan Gereja-Negara ini, mungkin akan jauh lebih sulit untuk membuat orang Ambon beralih ke Protestan Reformasi milik VOC.

Kaum Muslim atau “Moor” mengalami masa-masa sulit pada masa-masa awal pendudukan Belanda di Ambon. Yang pasti, Steven van der Haghen telah membuat tujuan bersama dengan Muslim Hitu di bawah “Kapitan Hitu” mereka yang terkenal, dan dengan bantuan mereka telah mengalahkan Portugis pada tahun 1605, tetapi setelah itu mereka tidak diinginkan lagi dan dibiarkan meratapi kenyataan bahwa Belanda menjadi musuh yang lebih kuat daripada yang mereka alami dengan Portugis. Kebencian kepada kaum Muslim pada umumnya terlihat dari Gubernur Jend VOC kepada Gubernur VOC Banda, tertanggal 21 November 1625 :21 “Kami sangat menyarankan pemusnahan pada sekte Moor terkutuk; pelayanan publik dan swasta terhadap aktivitas keagaaman Moor tidak diizinkan, dan secara khusus tidak ada imam-imam Moor yang diizinkan di pulau itu”. Setelah tahun 1605, kaum Muslim diperlakukan sebagai budak atau musuh, dan baru bertahun-tahun kemudian, ketika sebagian besar orang Ambon telah dikristenkan, dan ketakutan akan pengaruh Muslim telah berkurang, mereka diperlakukan lebih baik. Setelah itu, para Gubernur umumnya menganggap mereka sebagai subjek yang dapat diandalkan, meskipun mereka bukan pendukung fanatik seperti penduduk Leitimor yang, setelah semua itu, bergabung dengan tuan-tuan kompeni karena ikatan agama.

Tidaklah sulit untuk memahami mengapa Muslim Hitu harus mencari ikatan yang lebih luas yang akan menggantikan ikatan yang telah hilang, karena hal inilah mereka berpaling ke Islam. Gagasan menjadi bagian komunitas Muslim di seluruh dunia memiliki daya tarik lebih daripada pengetahuan bahwa mereka adalah subjek kompeni yang telah mereka tolak dengan keras dan begitu lama. Inilah sebabnya mengapa perasaan kedekatan dengan Kesultanan Muslim Ternate tetap ada, meskipun mereka diperlakukan lebih lunak oleh Belanda, dan mengapa mereka masih melihat Sultan, meskipun Sultan itu lemah, sebagai Raja mereka sendiri. Sikap ini bertahan sampai jauh ke abad ke-19; hal ini menjadi penting pada tahun 1810, ketika Inggris mengambil alih pemerintahan di Maluku, dan lagi pada tahun 1817 seperti yang akan kita lihat, Muslim Hitulah yang bangkit untuk mendukung pemberontakan Pattimura, sementara orang-orang Kristen di Leitimor tetap setia pada Belanda. Pada abad ke-17 dan ke-18, jumlah Muslim di daerah itu terus meningkat melalui imigrasi kaum Muslim bebas dari Makasar dan Ternate22. Tidak diragukan lagi para pendatang baru lebih peduli akan keluhan-keluhan penduduk Muslim sebelumnya.

=============================

Selain keturunan imigran Kristen Ternate, anak-anak campuran laki-laki Portugis dan perempuan pribumi, serta budak-budak Kristen yang telah dibebaskan, dihitung sebagai orang Merdika dan pada saat Belanda menggantikan Portugis sebagai tuan orang Ambon (tahun 1605) sudah ada kelas yang cukup besar dari “penduduk hitam merdeka” atau mardikers.

Menghargai kegunaan kategori penduduk yang cenderung menyukai orang barat ini, Belanda menjunjung tinggi hak istimewa yang diberikan oleh pendahulu mereka dan ketika beberapa waktu kemudian korps bersenjata penduduk kota dibentuk, para mardiker direkrut atas dasar yang sama dengan sesama warga kota kulit putih mereka, dalam layanan kepada kompeni di bawah pimpinan dari kelompok mereka sendiri. Dari mardikers atau Mixtice Borger inilah kaum Burger Ambon diturunkan23.

Anak-anak majikan dan budak wanita, bersama dengan budak-budak Muslim yang dibebaskan, membentuk kategori penduduk baru, yaitu “Burger Moor”. Pada abad ke-18, juga diakui Burger Kristen. Dalam “instruksi sementara” tahun 1803, ada disebutkan tentang “kompi gabungan Burger Kristen dan Moor”24. Mereka, bagaimanapun juga, tetap di bawah pimpinan masing-masing.

Hak dan kewajiban orang-orang Burger dan Negory (Negory = Desa) sangat berbeda, terutama masalah perkebunan dan kewajiban kerja lainnya masih dibebankan kepada pihak terakhir atau orang-orang Negory.

|

| Penduduk Ambon, ca. 1870 |

Kaum Burger tidak harus melakukan wajib kerja. Mereka berhak memakai pakaian ala Eropa dan topi25. Mereka terdaftar di kompi milisi “Schutterij”, dan mereka yang tinggal terlalu jauh dari Ambon untuk melakukan dinas aktif menjadi anggota iuran yang harus memberikan uang tahunan untuk pemeliharaan kompi itu. Alih-alih harus melakukan pekerjaan perkebunan, semua Burger membayar pajak individu. Banyak yang berdagang, memiliki usaha kecil-kecilan atau bercita-cita untuk bertugas di pemerintahan sebagai kepala desa atau Regent, dan mereka memiliki Sekolah Burger Ambon sendiri.

Sementara menikmati hak-hak istimewa ini, mereka tidak tidak memiliki hak-hak yang dipunyai oleh orang-orang Negory. Seperti disebutkan di atas, mereka tidak dapat mengklaim bagian dari hutan-hutan sagu atau penggunaan sisa-sisa tanah masyarakat desa.

Sistem “monopoli”, yang melahirkan banyak masalah politik, sosial, dan ekonomi Maluku, memerlukan pengkajian yang lebih cermat.

Dapat ditegaskan dengan adil, bahwa sistem tersebut berasal dari zaman pra-Eropa. Kemudian, kaum “bangsawan”, selain menguasai sebagian besar hutan cengkih, juga memonopoli penjualan cengkih kepada orang asing. (sebelum orang Eropa, paling banyak orang Jawa). Sebagian besar penjualan melalui tangan kaum “bangsawan”26. Yang dilakukan Portugis hanyalah menempatkan diri mereka pada posisi “bangsawan” sebagai anak tangga teratas dalam tangga ekonomi. Memang dapat dikatakan bahwa Portugis, Belanda, dan (untuk sementara) Inggris, semua melanjutkan sistem yang telah berusia berabad-abad, dimana tokoh-tokoh utama diganti, tanpa sistem itu sendiri dapat diubah. Kata-kata alkitab tampaknya menjadi kenyataan “tidak ada yang baru di bawah matahari”.

Tetapi Portugis tidak pernah benar-benar berhasil menegakkan monopoli mereka. Belanda itu berbeda. Terpeliharanya monopoli rempah-rempah – hak eksklusif untuk membudidayakan serta memperdagangkan rempah-rempah Maluku adalah dogma ekonomi politik yang tidak akan menyimpang dari kompeni, bahkan dalam hal-hal sepele, seperti yang akan ditunjukan oleh contoh berikut. Pada tahun 1670, Speelman, orang yang nantinya akan menjadi Gub Jend VOC, telah menanam selusin pohon cengkih dari Maluku di kebunnya di Batavia, hanya untuk iseng-iseng saja. Ketika Pemerintah Tertinggi mendengar hal itu, pohon-pohon cengkih itu harus dihancurkan27.

Kompeni atau VOC mencangkokkan sistem ekonomi eksploitatifnya ke dalam sistem dati di kepulauan Ambon. Atas kekuatas jus belli, hal itu diasumsikan sebagai hak berdaulat kepemilikan atas semua tanah di kepulauan Ambon. Hal itu mengubah dati menjadi unit-unit upeti, yang upetinya terdiri dari menyediakan tanah yang ditunjuk oleh VOC untuk budidaya cengkih, dalam merawat perkebunan cengkih dan dalam memberikan hasil dengan harga tetap (murah). Untuk memastikan bahwa perkebunan dirawat dengan baik, kekebasan bergerak dibatasi; setiap penduduk desa dipaksa untuk tetap tinggal di dalam batas desa dan bekerja di dusun datinya untuk menanam tanaman cengkih. Produsen tidak dapat menjual produknya secara bebas kepada penawar tertinggi.

Untuk menjaga monopoli mereka di pasar dunia, kompeni melanjutkan untuk memusnahkan semua pohon cengkih di luar Ambona dan kepulauan Uliasan, menggunakan ekspedisi hongi untuk tujuan ini. Situasi ini berlanjut hingga tahun 1864, ketika Menteri Koloni, Fransen van de Putteg menghapuskan sistem monopoli28. Sesuatu harus dijelaskan tentang ekspedisi Hongi yang terkenal dan sistem produksi yang terkait dengannya. Olivier29 menggambarkan ekspedisi ini sebagai tur inspeksi yang dilakukan oleh armada besar kora-kora30, tujuan mereka tidak hanya untuk menghancurkan perkebunan terlarang atau tidak diinginkan tetapi (dan ini kurang diketahui) untuk menyibukkan diri dengan masalah peradilan dan pemerintahan. W.B. Martin, Resident asal Inggris dari tahun 1811 hingga 1817 mengatakan soal ini tentang kegiatan itu : “sementara hongi awalnya diperkenalkan dengan pandangan yang baik hati untuk mendengarkan keluhan dan mengatasi keluhan tersebut dan, dengan kunjungan secara berkala, untuk mengekang kecenderungan pendudukan jajahannya untuk menyalahgunakan kekuasaan, ini segera menyimpang dari tujuan yang baik itu, dan menjadi instrumen Gubernur untuk memperpanjang penghinaan mereka dan menambah pelanggaran”31.

Namun harus dikatakan bahwa pada abad ke-17 dan ke-18, tidak ada keberatan serius terhadap “bimbingan” ekonomi cengkih yang tampaknya telah menjadi kenyataan di lapanga, Ini pada dasarnya karena penduduk kepulauan itu, tidak mengenal sistem lain; asalkan tidak ada gangguan terhadap apa yang disebut “tatanamang”, hanya ada sedikit kebencian terhadap monopoli VOC. Tatanamang adalah pohon-pohon cengkih yang ditanam di halaman rumah setiap kali seorang anak lahir. Hubungan antara bertumbuhnya pohon dan kesejahteraan seseorang dijalin ke dalam cerita rakyat Ambon, dan pada tahun 1775 di wilayah Maluku Selatan terhitung 22.310 tatanamang seperti itu, yang tidak ditebangi. Hal ini diklaim sebagai bukti bahwa budaya wajib cengkih merupakan bagian dari budaya orang Ambon32. Itu telah menjadi satu-satunya hasil panen, dan ketidakpuasaan seperti yang ada adalah dengan cara pemerintah tidak menentu mengaturnya. Tergantung pada permintaan saat itu, kuota pengiriman ditingkatkan atau pohon yang berlebihan harus ditebang. Seperti yang akan kita lihat nanti, bahkan Matulesia, mengambil sikap yang kuat untuk mendukung budidaya cengkih, ketika disarankan kepadanya, selama masa pemberontakan, bahwa semua pohon cengkih harus dihancurkan.

Sementara penduduk pribumi memperoleh manfaat dari budidaya cengkih, yang memberi mereka penghasilan tetap, demikian pula para pejabat kompeni benar-benar melakukannya dengan baik dan korupsi tumbuh dengan subur, meskipun ada upaya dari beberapa Gub Jend VOC yang bermaksud baik seperti Van Imhoff (1743 – 1750), yang mencoba mengekangnya dengan memecat para pejabat yang melakukan korupsi. Hanya mengganti personel, bagaimanapun, bukanlah obat untuk masalah ini. Ini juga merupakan petunjuk yang cukup aman bahwa para Orang kaja33 yang ditugasi memungut hasil panen cengkih dan pembayarannya kepada para petani, tahu bagaimana membuat lumbung keuntungan mereka sendiri. Bagi orang negory atau desa, aturan kompeni berakibat mengikat penduduk desa dengan tanah. Ini membatasi pergerakan mereka, tetapi harus diingat bahwa pulau-pulau kecil, seperti yang ada di gugusan Uliasan, mobilitas demografis pada abad ke-17 dan ke-18 akan sangat sedikit. Di sisi lain, aturan kompeni memperkuat hak penduduk desa atas bagian tanah ulayat dan mencegah pengambilalihan dusun-dusun dati desa tetangga secara tidak sah.

Penduduk desa sebenarnya adalah budak di tanah mereka sendiri. Mereka harus memberikan layanan wajib kerja yang dibagi menjadi layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Pada kategori pertama (atau layanan berbayar) adalah jasa yang diberikan di toko-tokoh pemerintah, dimana cengkih dan pala dikeringkan, dikemas dan disimpan; di gedung “perbendaharaan” dan departemen bangunan sipil dan militer, bongkat muat barang pemerintah dan beras; menyediakan transportasi untuk perjalanan pejabat pemerintah, pewira angkatan bersenjata dan personil militer lainnya di kora-kora atau tandu; pengambilan dan pengangkutan uang dan barang-barang pemerintah dari dan ke Ambon; penyediaan kayu dan bahan bangunan untuk pekerjaan umum, baik di Ambon maupun pulau-pulau terluar dan pengangkutan surat dari dan ke Saparua, Haruku dan Hitu. Jasa yang tidak dibayar itu meliputi pembangunan dan pemeliharaan rumah Regent dan Kepala Sekolah, pembuatan orembai milik desa – jenis kora-kora yang lebih kecil – dan kerajinan komunal lainnya serta pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Selain itu, setiap keluarga harus merawat 90 pohon cengkih dan menyediakan transportasi gratis ke perkebunan untuk para pengawas. Diperkirakan34 bahwa penduduk desa harus memberikan layanan 2 bulan tidak dibayar dan 4 bulan setiap tahun, sehingga mereka bebas dari kerja paksa selama 6 bulan.

Karena perkebunan cengkih dan pala telah dihancurkan di semua tempat, kecuali Ambon, gugusan Uliasan dan kepulauan Banda, kepentingan kompeni di pulau-pulau lain dibatasi untuk melindungi kelanjutan posisi monopolinya.

===================================

Ulilima Hitu, juga dikenal sebagai Ulihitu, sering berkonflik dengan VOC, terutama setelah Kakiali, Wakil Sultan Ternate, dipenjarakan pada tahun 1634, dan sejumlah perang terjadi di antara mereka. Alasan utama perang ini adalah ketidaksepakatan atas monopoli cengkih yang terkandung dalam berbagai kontrak yang dibuat selama bertahun-tahun. Penduduk Hoamoal dan Hitu tidak selalu mematuhi kontrak ini karena VOC menafsirkan monopoli penjualan untuk memasukan monopoli penetapan harga, sementara pedagang lain, Inggris serta Melayu dan Minangkabau, siap membayar dengan harga yang jauh lebih tinggi. Hal ini menyebabkan perdagangan gelap dan sikap yang lebih keras dari VOC, termasuk penghancuran pohon cengkih “ilegal”.

Untuk mematahkan perlawanan Uli Hitu, VOC melakukan langkah-langkah yang jauh. Aturan tersebut harus dihapuskan dan atas perintah Gubernur Jend VOC, Van Diemen, tertanggal 25 April 164435, setiap desa atau negory di kepulauan Ambon harus memerintah diri mereka sendiri. Ia mengirim surat kepada Sultan Ternate yang menyatakan bahwa “di masa depan tidak Kapitan Hitu atau Kepala Uli-uli (yang telah kehilangan hak dan otoritas mereka melalui pemberontakan bersenjata mereka) yang akan ditunjuk atau diangkat, namun di tempat mereka masing-masing negeri akan dipimpin atau diperintah oleh pemimpinnya sendiri, dan Gubernur Belanda akan memerintah mereka semua”.

Sejak saat itu, setiap desa di Ambon seolah-olah telah menjadi “republik-republik” kecil yang merdeka. Tidak ada lagi badan administrasi tradisional Ambon yang lebih tinggi yang memerintah “republik-republik” desa ini. Desa-desa itu saling independen dan hanya administrator Eropa yang menjalankan fungsi koordinasi. Desa dibagi menjadi 2 atau lebih soa atau “lingkungan”, masing-masing memiliki nama dan Kepala Soa atau Kepala Lingkungan yang merupakan orang pribumi. Setiap desa juga memiliki apa yang disebut Tua Agama, pemimpin komunitas agama dan sekolah. Kepala Soa dan Tua Agama memilih Regent yang menyandang gelar Radja, Orang Kaya atau Pattie dan biasanya, tetapi tidak harus, dari keluarga penguasa tradisional atau adat. Para Regent atau Kepala Soa ini adalah pemimpin-pemimpin desa, bukan pejabat pemerintah dan upah mereka sebesar 4% dari semua pembayaran pasokan cengkih, sedangkan Regent juga berhak atas layanan pribadi tertentu yang tidak dibayar, terutama di ladang atau di rumah tangga mereka, untuk dilakukan oleh penduduk desa secara bergantian. Tetapi kekuasaan Regent tidak terbatas, tingkat konsensus adalah norma di desa.

Di Maluku, seperti di tempat lain di Hindia, penggunaan politik yang cerdik dibuat dari pengaruh tradisional pada Regent. Keturunan, tanpa dikuatkan oleh hukum, sudah menjadi kebiasaan sepanjang hidupnya, sebagai imbalan atas semangat dan pengabdiannya yang setia, Regent menerima janji bahwa ia akan digantikan oleh putranya. Akan membutuhkan alasan yang sangat kuat dan penting untuk menyimpang dari aturan ini dan dimana seharusnya terjadi pada proses penggantinya, bagaimanapun, biasanya dipilih dari anggota keluarga yang sama. Di Jawa, para Regent, yang berbicara atas nama ribuan orang, bahkan di mata pemerintah, adalah orang yang jauh lebih penting daripada pejabat Eropa, yang ketidakpuasannya tidak akan menimbulkan kekhawatiran; menggantikan pejabat itu tidaklah sulit, tetapi seorang Regent yang tidak puas bisa menjadi bibit gangguan atau pemberontakan. Tindakan Van Diemen pada tahun 1644 telah menurunkan status para Regent Maluku menjadi “Kepala Desa” belaka, dan akibatnya mereka kurang penting, tetapi penduduk tetap ingin mempertahankan posisi Regent di sisi mereka.

================================================

Pokok terakhir yang akan dibahas dalam bab ini adalah pengembangan sistem sekolah, terutama sejak para Kepala Sekolah menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Ambon.

Penghargaan untuk memperkenalkan pendidikan sekolah di Indonesia Timur, harus diberikan kepada para misionaris Portugis dan Spanyol. Pada tahun 1538, komandan garnisun militer Portugis di Ternate mendirikan sebuah sekolah di sana, yang kemudian diambil alih oleh para “bapa” dari kelompok Jesuit36. Itu adalah sekolah sederhana dimana seorang pendeta memberikan pelajaran agama, dan selain itu mengajar para murid untuk membaca dan menulis dan mungkin sedikit aritmatika.

Sekolah pasti telah memainkan peran penting dalam pekerjaan kristenisasi yang terus berkembang, tetapi seluruh kegiatan misionaris tidak terpisahkan, dan bergantung pada, kekuatan kolonial. Raja-raja Spanyol dan Portugis telah diberikan hak perlindungan di wilayah seberang laut oleh Paus. Sebagai imbalannya, mereka harus menafkahi para misionaris dan pemeliharaan lembaga-lembaga. Ada kesamaan besar antara sistem ini dan sistem VOC, suatu sistem dimana pendeta hanyalah pelayan perusahaan perdagangan dan kompeni memegang kendali tertinggi atas sistem sekolah. Oleh karena itu, di sini juga, gereja dan sekolah digunakan untuk mendukung kebijakan kolonial. Selain fungsi keagamaan, sekolah-sekolah tersebut tentunya juga berfungsi untuk mengikat masyarakat Maluku untuk lebih dekat dengan kompeni. Kebijakan pendidikan merupakan perpaduan antara niat keagamaan dan pertimbangan politik-ekonomi. Salah satu poin penting dari kebijakan pendidikan adalah hak untuk menentukan bahasa sekolah. Kompeni pada tahun 1607, ketika sekolah pertamanya didirikan di Ambon, menetapkan bahwa bahasa Belanda akan menjadi bahasa sekolah. Gagasan yang mendasari kebijakan bahasa ini adalah bahwa pengajaran bahasa Belanda merupakan sarana yang efektif untuk menumbuhkan dan memperkuat perasaan setia terhadap kompeni. “Aturan Umum Gereja” tahun 1634 dan “Peraturan Sekolah” tahun 1684 memuat ketentuan bahwa Bahasa Belanda harus digunakan secara eksklusif di sekolah-sekolah. Peraturan Sekolah tahun 1778 masih mengabadikan ketentuan ini dan berlaku bagi anak-anak penduduk bebas maupun budak. Dalam prakteknya, peraturan bahasa ini segera menjadi tidak berlaku. Sedangkan di kota Ambon, di bawah pengawasan pejabat tinggi pemerintah, bahasa Belanda dipertahankan sebaik mungkin untuk waktu yang cukup lama, sekolah-sekolah di luar jangkauan pandangan pejabat, segera beralih ke bahasa Melayu, dan pemerintah segera menyadari terpaksa menerima bahasa Melayu sebagai bahasa sekolah di Maluku. Para kepala sekolah biasanya menggabungkan 2 fungsi, mengajar di sekolah dan, jika tidak ada pendeta definitif, maka berfungsi sebagai “pendeta”. Praktis tidak ada kepala sekolah ini yang pernah menerima pelatihan profesional untuk tanggung jawab ganda ini. Siapa pun yang pernah bersekolah, pada dasarnya adalah calon guru. Kadang-kadang seorang guru yang dipilih oleh pendeta untuk menerima sejumlah pelatihan tambahan di rumah pendeta, yang terdiri dari belajar menyanyikan mazmur, pelajaran agama dan membaca. Tidak ada persoalan menyangkut pedagogik atau didaktik, dan pendidikannya tidak lebih dari persiapan yang buruk untuk memberikan pengajaran agama. Kesimpulan yang dapat ditarik, tidak diragukan lagi bahwa sekolah-sekolah memiliki personel yang tidak dilengkapi dengan baik untuk tugas mereka, dan oleh karena itu sistem sekolah ini hampir tidak dapat diharapkan untuk memberikan kontribusi apa pun terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, harus dilihat dengan latar belakang abad ke-17 dan ke-18, ketika ide-ide tentang pendidikan sangat berbeda dari yang kita miliki saat ini. Jika dibandingkan dengan pendidikan populer di negeri Belanda pada masa itu (suatu negara yang tentu saja tidak bisa disebut terbelakang dalam soal pendidikan), pendidikan yang diberikan kepada penduduk Kristen di Hindia Timur dapat dikatakan tidak terlalu baik, sangat berbeda atau sangat rendah37.

|

| Suasana sekolah di Ambon, ca.1900 |

Pada masa-masa akhir VOC, administrasi sistem sekolah secara bertahap mulai menurun. Jumlah pendeta yang ditahbiskan turun ke jumlah yang sangat rendah sehingga menjadi sangat tidak mungkin untuk memberikan bimbingan yang diperlukan kepada masyarakat dan sekolah. Frekuensi kungjungan para pendeta juga menurun dan pada akhirnya harus dihentikan sama sekali. Pada akhir masa peralihan Inggris, lapisan atas badan administrasi gereja dan sekolah telah menghilang dan hanya kepala sekolah yang tetap di pos-pos mereka, tanpa dukungan apa pun. Sekarang, pada dasarnya, para kepala sekolah adalah pemimpin agama Kristen Maluku yang sebenarnya. Ini tidak berarti bahwa segala sesuatu dalam komunitas Kristen tetap seperti sebelumnya. Setelah kegiatan kunjungan dihentikan, kehidupan gereja semakin merana. Karena kegiatan pembaptisan, Perjamuan Kudus dan kebaktian pernikahan, yang merupakan hak prerogatif eksklusif para pendeta, tidak lagi berlangsung dan apa yang dapat dianggap sebagai pengulangan bentuk-bentuk keagamaan sebelumnya mulai menganggu kekristenan penduduk kepulauan tersebut38. Namun perubahan total ke bentuk-bentuk sebelumnya hampir tidak mungkin; penduduk kepulauan itu telah terlalu lama berhubungan erat dengan kekristenan.

Pengaruh kepala sekolah menempati urutan kedua setelah Kepala Desa, dan selama mereka dibayar pemerintah, mereka sepenuhnya independen dari masyarakat desa. Ketika pada awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengambil alih pemerintahan dari VOC dan Daendels, yang dipaksa karena kekurangan keuangan, membuat pembayaran gaji kepala sekolah menjadi tanggung jawab desa, dengan konsekuensi hilangnya prestise mereka, mereka teralienasi menjadi sekelompok orang yang bisa menjadi sekutu yang paling kuat mereka dalam masalah yang akan muncul.

===== bersambung =====

Catatan Kaki

1. Ada hal yang “membingungkan” tentang nama Pattimura. Thomas Matulesia nampaknya tidak menggunakan nama Pattimura secara personal atau pribadi. Dalam diskusi penulis dengan sejarahwan Maluku, persoalan ini tidak menjadi jelas. Richard Leirissa dari Universitas Indonesia, mempertahankan bahwa nama itu (Pattimura) adalah nama gelar kehormatan yang berasal dari kata Patti yang berarti Pemimpin atau Kepala, dan Murah yang berarti Murah atau Muda – ini menunjukan pada pemimpin alami. Dr Manusama, penulis tesis Hikayat Tanah Hitu, mempertahankan bahwa nama itu seperti adalah nama tengahnya, yang tertulis pada akta baptisannya. Meskipun nama Pattimura kini digunakan secara umum, nama Matulesia yang akan digunakan dalam kajian ini untuk menghindari kebingungan, karena seluruh dokumen sejarah menggunakan nama ini.

2. Oleh Richard Leirissa dari Universitas Indonesia

3. Beberapa pemberontakan di Jawa sepanjang periode 1840 – 1875 di tulis oleh J. de Waal dalam Onze Indische Financien, volume I, hal 228-229. Hanya selama 6 tahun dalam periode ini, pemberontakan tidak terjadi

4. S.Kartodirdjo, The Peasant Revolt in Banten in 1888, halaman 2. Lihat juga S. Kartodirdjo, Protest Movements in Rural Java, yang bagaimanapun, berkaitan erat dengan pemberontakan abad ke-20

5. Ibid

6. Lihat Christina Dobbin, Islamic revivalism in changing economi : Central Sumatra (1784-1847) dan halaman 136 dari kajiannya.

7. J.M. van der Kroef, Two forerunners of Modern Indonesian Independence, The Australian Journal of Politic and History. Volume VIII, No 1, May 1961, hal 160.

8. B. van Kaam, Ambon door de Eeuwen (1977), hal 3

9. H. Kroeskamp, Early Schoolmasters in a Developing Country, hal 49

10. A.J. Beversluis & A.H. Gieben, Het Gouvernement der Molukken, hal 79 – 80

11. A.J. Koens dalam Soerabaiaans Handelsblad, 28 Januari 1929. Penulis berterima kasih kepada Drs G. Knaap dari Universitas Leiden yang memberikan informasi soal ini.

12. J. Olivier Jnz. Land-en Zeetochten in Nederlandsch Indie (1830), halaman 46

13. Kroeskamp (1974), halaman 51

14. Z.J. Manusama, Hikayat Tanah Hitu, Thesis Ph.D. yang tidak diterbitkan, Universitas Leiden (1977), hal I

15. Lihat halaman 35

16. Dekrit Paus (The Papal Bull) tanggal 4 Mei 1493

17. G.P. de Bruyn Kops, Eenige Greepen uit de Geschiedenis der Ambonsche Schuttery. Amboyno (1895) halaman 8 – 13

18. Fransiscus Xaverius, sang misionaris Asia yang terkenal, yang bekerja di Ambon, pada akhirnya melaporkan bahwa pengetahuan mereka (orang Portugis) terbatas pada penyebutan segala bentuk kata kerja “rapio” – yaitu mencuri – dan dalam hal ini mereka tunjukan suatu “kemampuan yang menakjubkan untuk menciptakan tata bahasa baru”, dalam suratnya kepada Pastur Rodrigues tertanggal 27 Januari 1545. Dikutip oleh B.H.M. Vlekke, Nusantara, A History of Indonesia, The Hague (1965), hal 96

19. H.J.de Graaf , De Geschiedenis van Ambon en de zuid Molukken. (1977) pp. 43-44.

20. Vlekke op. cit. p.118.

21. De Graaf op. cit. p.102.

22. Jejaring tambahan ini dengan orang Makasar, yang merupakan pusat perdagangan penyuludupan, membawa lebih banyak “perdagangan ilegal rempah-rempah”, dan akhirnya membantu untuk mempertahankan pihak pemerintah dan kaum muslim dalam 2 sisi yang berlawanan

23. de Bruyn Kops. op.cit. p.6.

24. ibid. p.9. Situasi kaum burger bisa dibandingkan, misalnya dengan kaum Burger di bagian Ceylon (Sri Lanka) yang juga ditaklukan oleh Portugis dan Belanda.

25. Sejak zaman Romawi, topi adalah simbol kemerdekaaan/kebebasan

26. J.C. van Leur, Indonesian Trade and Society. p.142.

27. Olivier. op.cit. Vol. III p.179.

28. Kroeskamp (1947) p.52.

29. J.Olivier Jzn. Land-en Zeetochten in Nedelandsch Indie, Volume I (1830), hal 135

30. Perahu besar dengan banyak pendayung

31. W.B.Martin Letter to Bengal dated 29 February, 1812. Bengal Proceedings p.167/40 India Office Library and Records, London. (Henceforth I.O.L. & R.)

32. De Graaf (1977) op.cit. p.191.

33. See below, p.24.

34. Kroeskamp op.cit. p.52.

35. Rijks Archief, The Hague. Archive No. 1058 f.158. dikutip oleh Dr Manusama.

36. Kroeskamp (1947) pp. 8-15.

37. Kroeskamp op.cit. pp. 8-15.

38. Enklaar pp. 39 and 67

Catatan Tambahan

a. Setelah thesis ini dipertahankan pada tahun 1984, para sejarahwan yang kemudian mempublikasikan arsip-arsip atau bahan penelitian mereka yang berhubungan dengan Ambon dalam rentang periode 1650-1950an, antara lain

§ Gerrit J Knaap, Memories van Overgave van Gouverneurs van Amboina in de Zeventiende en Achttiende Eeuw, s’Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1987

§ Gerrit J. Knaap, Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Bevolking van Ambon 1656 - 1696, Dordrecht : Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, deel 125, 1987

§ Gerrit J Knaap, R.Chauvel, Chr. Fr van Fraasen, Van Tjengkeh tot kruidnagen, Amsterdam, 1987

§ Richrad Chauvel, Nationalist, Soldiers and Separatist : The Ambonese Island from Colonialism to Revolt 1880 – 1950, Leiden, KITLV Press, 1990

§ Gerrit J Knaap, W. Manuhutu, H. Smeets, Sedjarah Maluku; Molukse geschiedenis in Nederlandse bronnen, Amsterdam, 1992

§ Chr. Fr. van Fraasen & P. Jobse, Bronen Betreffende de Midden Molukken 1900 – 1942, Huygen Knaw, NL, [4 volume] 1997

§ BUIJZE,W., De generale Lant-beschrijvinge van het Ambonse gouvernement, behelsende en wat daaronder begrepen zij, mitsgaders een Summarisch verhaal van de Ternataanse en Portugeese regeering en hoe de Nederlanders eerstmaal daerin gecomen zijn, ofwel De Ambonsche Lant-beschrijvinge door G.E. Rumphius, Den Haag 2001.

§ G.Boelens, Chr. Fr. van Fraasen, H. Straver, Natuur en Samenleving van de Molukken, Utrecht, 2001

§ Chr. Fr. van Fraasen, H. Straver, G.E. Rumphius, De Ambonse Eilanden onder de VOC zoals opgetekend in “De Ambonse Landbeschrijving”, Utrecht, 2002

§ Chr. Fr. van Fraasen, H. Straver, J. van der Putten, Ridjali, Historie van Hitu; een Ambonse Geschiedenis uit de 17e eeuw, Utrecht, 2004

§ Z. Manusama en Chr. Fr. Fraasen, Historie en Sociale Structuur van Hitu tot het midden de zeventiende eeuw, Utrecht, 2004

§ Chr.G.F. de Jong, De Protestantse Kerk in de Midden-Molukken 1803 – 1900, 2 deel, Leiden : KITLV, 2006

§ Chr. Fr. van Fraasen, Bronnen Betreffende de Midden Molukken 1796 – 1902, Huygen Knaw, NL, 2014

§ Hendrik E. Niemeijer, dkk, Bronnen Betreffende Kerk en School in de Gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1605 – 1791, deel I, 2 bagian, khusus untuk Gubernemen Ambon (1605 – 1789), Huyegen KNAW, 2015

b. Van Middelkoop, bernama lengkap Jacobus Albertus Middelkoop, lahir di s’Gravenhage pada 10 April 1771, dan meninggal di Surabaya pada 15 September 1822.

c. Engelhard, bernama lengkap Nicolaus Engelhard, lahir di Arnhem pada 1 Desember 1761, dan meninggal di Bogor (Buitenzorg) pada 31 Mei 1831.

d. Komisaris Buijskes, bernama lengkap Arnold Adriaan Buijskes, lahir di Enkhuizen pada 27 Januari 1771, dan meninggal pada 23 Januari 1838.

e. Menurut sumber dari Ludeking, yaitu pada akhir Desember 1854, penduduk 3 pulau yaitu Pulau Saparua (11.610 jiwa), Pulau Haruku (7.075 jiwa) dan Pulau Nusalaut (3503 jiwa)

§ E.W. A. Ludeking, Schets van de Residentie Amboina, s’Gravenhage, 1868

f. Olivier, bernama lengkap Johanes. Olivier Jzn (1789 – 1858)

g. Fransen van de Putte, bernama lengkap Isaac Dignisus Fransen van de Putte, lahir di Goes pada 22 Maret 1822, dan meninggal pada 3 Maret 1902 di s’Gravenhage

Tidak ada komentar:

Posting Komentar