(bag

2)

[Leonard Andaya]

Kain dan Kain Timur dalam Masyarakat Papua

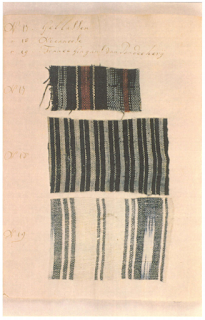

“Kain timur” adalah bahasa Indonesia/Melayu untuk kata “eastern cloth”, tetapi lebih dari sekedar referensi untuk kain. Istilah ini adalah konsep menyeluruh yang digunakan secara luas di [wilayah] Kepala Burung untuk merujuk pada “seperangkat praktik budaya dan sosial yang melibatkan tugas, hak, nama kain, dan keajaiban seputar pertukaran kain” (Timmer 2011, hal 384). Di antara kain timur yang ditemukan di Kepala Burung saat ini tidak hanya tekstil India, tetapi juga kain India tiruan Eropa (Timmer 2011, hal 388). Namun, sebagian besar kain timur terdiri dari tekstil-tekstil yang berasal dari masyarakat dengan tradisi menenun di Indonesia bagian timur, seperti di Sulawesi Selatan, Sumbawa, Bima, Sumba, Timor, dan Kepulauan Timor, Tanimbar, Rote, dan Sawu. Ini adalah masyarakat yang merupakan bagian dari jaringan perdagangan yang luas yang terlibat dalam perdagangan ke Kepala Burung selama berabad-abad.

Sumber kain yang penting adalah India, terutama dari Gujarat dan Pantai Coromandel. Keragaman, kualitas, dan jumlah kain India yang dibawa ke Asia Tenggara antara abad ke-15 dan ke-19 sangat mencengangkan. Diperkirakan pada awal tahun 1600-an, lebih dari 800.000 lembar kainn India melewati Selat Singapura setiap tahun, dengan lebih banyak lagi yang menuju Aceh di Sumatera bagian utara dan ke Siam melalui rute trans-semenanjung yang mengarah dari Teluk Benggala ke Teluk Siam (Laarhoven 1994, hal 39). Pada pertengahan abad ke-18, VOC sendiri memiliki stok tekstil India di Batavia yang berfluktuasi antara 500.000 hingga 1.000.000 lembar kain. Kain ini secara teratur dijual di pelelangan dan beberapa juga dikirim untuk dijual kembali di Indonesia bagian timur oleh pegawai perusahaan (Guy 1998, hal 81). Pada tahun 1603, Belanda melaporkan bahwa setiap tahun orang Portugis dari Melaka datang ke Makassar dengan membawa tekstil India untuk membeli cengkih, pala, dan fuli yang dibawa ke sana oleh pedagang Melayu, Jawa, dan Banda, yang hanya menerima pembayaran dengan kain. Alasan permintaan yang tidak biasa ini karena tekstil sangat dihargai di Indonesia bagian timur dan di Semenanjung Kepala Burung sehingga banyak kelompok tidak akan memperdagangkan komoditas mereka kecuali kain menjadi bagian dari pertukaran.

Penduduk Melayu di Makassar memelihara hubungan dengan rekan senegaranya di komunitas lain di seluruh wilayah dan mengadakan kerjasama dengan Portugis dalam perdagangan antara Melaka dan Makassar (Sutherland and Bree 1987, hal 400). Selain orang Melayu Makassar, banyak penduduk Banda yang tinggal di Makassar. Mereka termasuk di antara sedikit yang beruntung lolos dari pembantaian orang Banda oleh Belanda pada tahun 1621. Dari populasi asli 15.000, hanya 1.000 yang tersisa di Banda, sementara yang lain melarikan diri ke Seram Tenggara dan Kepulauan Aru dan Kei (Hanna 1978, hal 54-55). Pada tahun 1624, penguasa Gowa mengundang para pengungsi Banda di Seram Tenggara untuk menetap di Makassar. Dengan pengalaman panjang mereka sebagai pembawa rempah-rempah dari Maluku ke Melaka dan hubungan mereka yang berkelanjutan dengan komunitas pengungsi Banda lainnya di pulau-pulau timur, komunitas Banda di Makassar berperan penting dalam perluasan perdagangan Makassar ke timur (Andaya 1993, hal 164). Berdasarkan keahlian, pengalaman, dan jaringan penduduk Melayu dan Banda, orang Makassar menjadi pedagang terkemuka di Indonesia bagian timur.

Salah satu komoditas paling berharga yang ditawarkan oleh pedagang Makassar adalah kain India dan Cina yang mereka peroleh di Makassar dari pedagang yang berasal dari Siam, Patani, Johor, Melaka, Jambi, Aceh, Banten, Batavia, dan Bali (Noorduyn 1983, hal 119). Sumber penting lain dari tekstil India adalah orang Eropa yang mendirikan pos perdagngan di Makassar : Inggris pada tahun 1613, Denmark pada tahun 1618, Prancis pada tahun 1622, dan Portugis pada tahun 1641 setelah terusir dari Melaka oleh Belanda pada tahun itu (Meilink-Roelofsz 1962, hal 163; Reid 2000, hal 57). Selain itu, orang Makassar membawa kain produksi lokal dari Bima, Selayar, dan Buton, yang dihargai di pulau-pulau penghasil rempah-rempah di Maluku bagian utara (Cortesão 1990, hal 203; Knaap 1987, hal 287).

Tidak ada kain India yang masih ada yang ditemukan di Asia Tenggara sebelum abad ke-14, meskipun pola tekstil pada lukisan mural dan relief candi dapat ditemukan dalam jumlah yang meningkat dari abad ke-10 dan seterusnya (Guy 1998, hal 17). Kain tertua yang masih ada adalah kain Gujarat yang ditemukan di dataran tinggi Toraja di Sulawesi barat daya. Kain ini tergambar wanita melawan gajavyala, hewan mitos dengan kepala gajah dan tubuh singa, serta memiliki rentang penanggalan karbon 1285-1365 Masehi (Waterson, akan terbit). Penanggalan ini bertepatan dengan berdirinya dan masa kejayaan kerajaan Majapahir di bawah penguasa besar Hayam Wuruk dan Perdana Menterinya yang terkenal, Gadjah Mada. Sebagimana disebutkan di atas, syair Desawarnana (1365) mencantumkan sejumlah tempat yang “mendapat perlindungan” dari Majapahit, diantaranya sederet nama di Indonesia bagian timur, termasuk Onin, yang telah dikunjungi orang Jawa pada abad ke-14 (Robson 1995, hal 33-34).

Bukti sastra ini didukung dengan ditemukannya 2 situs Majapahit dengan gambar Saivite di sebelah barat mulut Teluk Bima dekat sumber air tawar di bagian timur Pulau Sumbawa. Di salah satu situs di Watu Tunti (Batu pahat, atau Batu pecah), terdapat sebuah prasasti yang diidentifikasi oleh paleografer terkenal asal Belanda, J.G. de Casparis, sebagai bentuk khusus dari aksara Jawa Timur yang terkait dengan periode akhir Majapahit (Casparis 1998, hal 466). Adanya patung Ganesha serta pendirian beberapa lingga dan yoni di salah satu situs menunjukan bahwa para pedagang Majapahit telah menggunakan situs tersebut tidak hanya sebagai tempat peristirahatan tetapi juga untuk tempat beribadah. Hal itu adalah praktik umum di antara para pedagang asing untuk membangun situs keagamaan di sepanjang rute perdagangan yang dilalui dengan baik untuk mencari perlindungan ilahi dan jaminan kesuksesan (Andaya 2008, hal 87, 162-163). Selain memperoleh air bersih untuk perjalanan selanjutnya, para pedagang Majapahit mungkin telah membeli kain katun kasae dari Bima untuk ditukar dengan rempah-rempah di Maluku. Pada awal abad ke-16, seorang apoteker Portugis, Tomé Pires, mencatat popularitas kain Bima di Banda dan Maluku (Cortesao 1990, hal 203). Kain Bima dikenal kasar tetapi hangat, yang mungkin menjadi bagian utama daya tariknya.

Dalam ekspedisi mereka ke timur para pedagang Majapahit membawa kain mereka sendiri, dilengkapi dengan varietas populer tekstil India terutama dari Gujarat dan Coromandel. Mereka kemudian membeli kain lebih lanjut dari Bima (Sumbawa timur), Sumba, dan mungkin juga dari pulau-pulau Nusa Tenggara Timur, seperti Sawu, Rote, dan Timor. Pilihan kain yang luas ini akan digunakan untuk dijual ke 3 jaringan utama perdagangan massoi untuk produk Kepala Burung, termasuk kulit kayu massoi. Pasokan kain lebih lanjut dibawa oleh pedagang Makassar dan Bugis dari Sulawesi barat daya dalam perdagangan yang didominasi oleh orang Makassar pada abad ke-16 dan 1/3 pertama abad ke-17 dan kemudian oleh orang Bugis setelah berakhirnya Perang Makassar pada tahun 1669. Perahu ringan mereka (padewakang) yang berukuran panjang sekitar 30 meter dan lebar 4,5 meter membawa kain India yang dibeli dari gudang VOC dan tekstil tenun dari Sulawesi, yang mereka tukarkan dengan peralatan besi dan senjata dan Tobunku, dan jenis kain dan produk lokal lainnya dari Buton, Banggai, dan Sula. Banggai dan Kepulauan Sula adalah pasar budak yang terkenal, dan dengan demikian merupakan perhentian penting di jalur perdagangan Makassar-Bugis ke dan dari Indonesia bagian timur. Kain dan pedang/parang besi, kapak, dan peralatan lainnya dituka di Seram Tenggara dengan produk dari Kepala Burung, termasuk massoi dan budak. Kain dan peralatan besi kemudian dibawa oleh pedagang Seram Tenggara ke Kepala Burung untuk barang-barang Papua, sehingga melengkapi siklus perdagangan ini (Andaya 1991, hal 73-74).

Banyaknya jumlah dan ragam tekstil yang mencapai Kepala Burung tampaknya mudah diserap oleh masyarakat setempat karena nilainya jauh melampaui daya tarik estetika. Sekembalinya dari ekspedisi rak atau pengayauan yang sukses, para pemimpin Papua di Kepulauan Raja Ampat akan duduk di tengah perahu di atas peti kain, dan ketika tamu atau pengunjung penting datang ke sebuah desa, mereka disambut oleh pimpinan yang duduk di atas peti kain (Andaya 1991, hal 90). Alasan praktik ini dapat dijelaskan oleh pentingnya kain di tempat lain di Asia Tenggara. Di beberapa masyarakat ini, kain memiliki nilai jimat dan digunakan untuk menutup ruang-ruang sakral, baik di pulau maupun daratan Asia Tenggara. Dalam masyarakat Buddhis Theravada, seperti di Thailand, kain digantung untuk memisahkan bagian suci dari bagian profan kuil, dan kain yang disumbangkan ke biara dipotong untuk membungkus/menutup teks-teks suci (Guy 1998, hal 143, 146). Dalam mitos penciptaan di Toraja, nenek moyang “ditutupi di surga oleh tirai maa” (Guy 1998, hal 86), yang merupakan potongan kain persegi panjang asal India atau lokal yang dihiasi dengan gambar-gambar simbol kemakmuran : kolam di sawah penuh berudu, ikan dan bebek; batang padi yang penuh; kerbau dengan anak-anaknya yang menyusu – semuanya memenuhi kain dan melambangkan “aliran kehidupan” (Waterston, akan terbit). Ada hubungan yang jelas antara hal ini dan kepercayaan orang Toraja bahwa kain maa memiliki kekuatan magis untuk membawa kemakmuran bagi pemiliknya (Nooy-Palm 1989, hal 163; Rappoport 2009, hal 15, catatan kaki no 37).

Sebuah praktek menggantungkan tekstil dan pedang tua di “pohon” (bate) menyampaikan mitos “pohon dunia” dan merayakan banyak keturunan pa’rapuan atau kelompok kekerabatan bilateral tertentu, dengan memasangkan kain dan pedang melambangkan laki-laki dan elemen perempuan. Struktur seropa pohon, kayu ara, terbuat dari bambu dan digantung dengan tekstil,tikar, dan keranjang yang melambangkan pohon kosmik yang sarat dengan kekayaan materi (Waterson, akan terbit). Sebuah mitos Toraja menggambarkan periode kekacauan universal yang darinya muncul 3 lapisan kosmos yang terpisah. Mereka kemudian ditembus dan dihubungkan oleh pohon kosmik (kayu bilandek), dengan akarnya di dunia dan daunnya – terbuat dari tekstil berharga dan benda berharga lainya – di surga (Waterson, akan terbit). “Pohon kehidupan” yang menembus dan menghubungkan 3 dunia adalah tema umum di dunia kuno untuk menggambarkan waktu sebelumnya ketika makhluk bisa bergerak tanpa hambatan dalam dunia yang terhubung ini. Ini juga mengacu pada periode yang terkait dengan penciptaan purba semua makhluk, periode kesuburan dan reproduksi (Eliade 1969, hal 40-44).

Seperti dalam masyarakat Toraja, kain mungkin memiliki hubungan yang sama dengan kesuburan dan kelangsungan di antara orang Papua dan akan menjelaskan tempat khusus yang dimainkan oleh kain dalam kembalinya ekspedisi pengayauan (rak) yang sukses, yang merupakan praktik yang secara langsung terkait dengan kesuburan8. Sebuah kajian terbaru tentang kompleksitas kain timur oleh Jaap Timmer menjelaskan bahwa bagi masyarakat Papua, asal kain bukanlah pedagang asing tetapi situs lokal yang terkait dengan nenek moyang/leluhur9. Beberapa komunitas mengatakan bahwa kain mereka ditemukan di bawah tanah di kuburan-kuburan Muslim atau di tempat bawah tanah, suatu tema yang ditemukan di tempat lain di Nusantara untuk menunjukan hubungan dengan kekuatan bumi dan kesuburan10. Tekstil semacam itu, termasuk yang “lahir dalam pohon sagu”, sangat berharga sehingga tidak diedarkan tetapi digunakan untuk ritual dengan leluhur (Timmer 2011, hal 386).

Kain

juga dihargai dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dengan affinesa

sebagai bagian dari mahar. Tekstil ini dipajang di berbagai ritus peralihan keturunan

dari pernikahan semacam itu dan kemudian dilestarikan untuk digunakan oleh

generasi berikutnya. Kain dengan demikian terus memainkan peran penting dalam

masyarakat Papua Barat dalam melestarikan pertukaran jarak jauh dan dalam

reproduksi masyarakat. Kain juga digunakan sebagai kompensasi untuk pelanggaran

aturan masyarakat, kematian dalam perang, dan, seperti yang ditunjukan di atas,

untuk menjaga hubungan dengan orang mati (Timmer 2011, hal 386). Peran sosial

kain timur yang berharga akan berkembang dari waktu ke waktu dan dimungkinkan

oleh berbagai tekstil berharga yang dibawa oleh pedagang asing selama

berabad-abad untuk mendapatkan produk dari Kepala Burung, diantaranya adalah massoi.

Implikasi dari Kajian ini

Dalam kajian ini, saya mencoba menyajikan pengertian “interaksi kompleks faktor manusia dan fisik” yang berkontribusi pada kesatuan wilayah Indonesia bagian timur sebagai bagian dari dunia Samudra Hindia. Kulit kayu massoi, produk biasa yang nilai intrinsiknya kecil, menelurkan jaringan perdagangan yang rumit untuk memenuhi tuntutan kelompok masyarakat tertentu di kepulauan Indonesia. Produk dan jaringan perdagangannya mungkin berada di ujung timur terjauh Samudra Hindia, tetapi mereka tetap terhubung dengan dunia Samudra Hindia yang lebih luas. Setidaknya sejak abad ke-14, tetapi kemungkinan besar jauh lebih awal, tekstil India tiba di Asia Tenggara dan mencapai Indonesia bagian timur. Meskipun hanya sedikit yang selamat dari kerusakan akibat waktu dan iklim, kehadiran tekstil ini adalah bukti perdagangan kuni dan dinamis yang membentang di seluruh Samudra Hindia bagian timur (Andaya, “Pathways”, akan terbit). Perdagangan massoi dan kain adalah bukti nyata bahwa pinggiran paling timur Samudra Hindia tidak terisolasi tetapi merupakan pemain yang sangat aktif dalam dunia yang saling berhubungan.

Sifat lingkungan di Indonesia bagian timur telah melahirkan praktik-praktik yang merupakan variasi dari beberapa gambaran masyarakat maritim. Michael Pearson telah memperkenalkan diskusi yang berguna tentang masyarakat pesisir, khususnya sarannya yang lebih baru bahwa kita harus menganggap mereka sebagai “amfibi”, bergerak dengan nyaman antara dunia darat dan laut (Pearson 2007, hal 28-29)11. Dalam kajian sebelumnya, ia berpendapat bahwa darat dan laut harus dianggap sebagai sebuah kontinum dengan pesisir bertindak sebagai “engsel” atau mediator bagi keduanya (Pearson 1985). Banyak pulau dan garis pantai yang luas di dataran Papua menyediakan berbagai macam “pesisir”. Di dataran rendah yang dilanda malaria di Papua dan beberapa pulau yang lebih besar, pantainya praktis tidak berpenghuni, dan di pulau-pulau kecil lepas pantai itulah orang-orang tinggal dan memiliki kebun mereka. Karena alasan ini, daerah yang paling padat penduduknya ditemukan di pulau-pulau kecil atau di dataran tinggi pedalaman pulau-pulau besar, bukan di pantai-pantai yang luas tetapi seringkali tidak ramah. Di Kepala Burung, orang Seram Tenggara pada abad ke-17 dan ke-18 bahkan memiliki nama khusus untuk pemukiman seperti itu, yaitu muar, yang merupakan benteng untuk melindungi para pedagang dari penduduk asli/pribumi yang bermusuhan (Goodman 2006, hal 51).

|

| Potre J.S.A. van Dissel |

Dengan terciptanya muar, pedagang tetap “di laut” dan hanya terkait erat dengan penduduk pedalaman. Bahkan pada saat ekspedisi J.S.A. van Dissel di tahun-tahun awal abad ke-20, pemukiman pesisir di Kepala Burung dihuni oleh keturunan para pedagang dari Seram Tenggara tetapi terus mengambil istri mereka dari tanah air asli mereka. Meskipun menetap di pesisir Kepala Burung, mereka tidak membentuk “engsel” antara darat dan laut, tetapi pada dasarnya merupakan kepanjangan laut yang diwakili oleh para pedagang Seram Tenggara. Tidak ada jalan tengah atau ruang mediasi antara darat dan laut, tidak ada “pantai” yang secara simbolis oleh Greg Dening didefinisikan sebagai pintu gerbang budaya dari laut ke darat (Dening 1980). Alih-alih, ada pertemuan langsung antara 2 bidang di lokasi posisi berbenteng yang terletak di lepas pantai dari populasi di daratan. Dari perspektif laut, benteng lepas pantai ini dan kemudian pemukiman pesisir di Onin Kowiai adalah bagian dari pemandangan laut Seram Tenggara (Ellen, Banda Zone, hal 18)12, yang oleh Valentijn pada akhir abad ke-17 memperkirakan hanya sekitar 3 atau 4 hari perjalanan jauhnya (Valentijn 2002 [1724], hal 103).

Namun terlepas dari tidak adanya ruang mediasi, pertemuan langsung itu membawa barang-barang yang sangat diinginkan kedua belah pihak yang terlibat dalam perdagangan ini. Bagi yang berasal dari laut, kulit kayu massoi merupakan stimulus perdagangan yang efektif karena memiliki pasar yang berkembang di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Di sini massoi dapat diperdagangkan untuk berbagai produk dari makanan, terutama beras, hingga pasokan tekstil India dan Asia Tenggara yang kaya, yang membentuk mesin perdagangan Nusantara. Dalam dunia pedagang yang saling terhubung, massoi dibawa oleh para pengumpul Papua dari hutan ke pantai, dimana barang itu ditukar dengan barang-barang yang dibawa oleh jaringan perdagangan lokal Seram Tenggara, Tidore dan Cina. Dari pelabuhan-pelabuhan di Seram Tenggara, Tidore, dan Makassar (tempat orang Tionghoa bermarkas), para pedagang perantara Makassar, Bugis, dan Sama Bajau di Sulawesi barat daya dan orang-orang Melayu dari bagian barat Nusantara membeli massoi, budak, burung cendrawasih, dan sejenisnya, dengan kain, beras, peralatan besi, dan sebagainya, sehingga memungkinkan siklus tetap berlanjut. Terlepas dari sifat perdagangan massoi yang terlokalisasi, itu sama berharganya dengan rempah-rempah berharga dari Maluku utara yang menghubungkan Kepala Burung ke pasar yang jauh seperti India dan Cina, terutama melalui pelabuhan Makassar di Indonesia timur.

Terakhir, sejarah perdagangan massoi dan kain timur memberikan dukungan lebih lanjut bagi pandangan bahwa Samudra Hindia merupakan satu kesatuan yang berarti. Pada tahun-tahun awal Masehi, agama India, filsafat politik, arsitektur, serta bahasa dan sastra adalah ciri-ciri yang mengubah Asia Tenggara menjadi landskap “Indianisasi”. Sementara pengaruh spiritual dan budaya dari Asia Selatan berlanjut hingga milenium kedua, tekstil India menjadi sumber kesatuan Samudra Hindia. Di Samudra Hindia bagian barat dan timur, kain adalah komoditas yang sangat berharga dan melakukan berbagai fungsi di masyarakat penerima. Tekstil dari India, dari sutra terbaik hingga kapas yang paling kasar, merupakan elemen penting dalam menciptakan konektivitas di antara semua yang tinggal di pinggiran dan pesisir Samudra Hindia yang luas, termasuk Kepulauan Indonesia bagian timur hingga Semenanjung Kepala Burung Papua.

=======

selesai =======

Catatan Kaki

- Pada tahun 1863, Spencer St John mengamati bahwa di antara Tanah Dayak (Bidayuh) Sarawak, “pesta kepala” setelah ekspedisi pengayauan yang sukses memastikan bahwa “padi akan tumbuh, hutan akan berlimpah, sungai-sungai dipenuhi ikan, bahwa wanita akan subur dan melahirkan anak yang sehat”. Dikutip dalam Barbara Watson Andaya, “History, Headhunting and Gender in Monsoon Asia: Comparative and Longitudinal Views”, South East Asia Research 12, 1 (March 2004), p. 30. Lihat juga hal 31–32.

- Di kalangan orang Toraja Sulawesi Selatan, beberapa ritual sakral, kain konon disebut ditenun oleh para dewa. Waterson, akan terbit.

- Di Kepulauan Alor dan Pantar di Indonesia bagian timur, kendang perunggu yang paling berharga sebagai mahar pengantin disebut moko tanah (gong perunggu tanah) karena ditemukan terkubur di dalam tanah. Dalam hal ini, hubungan dengan kesuburan sangat eksplisit. Andaya, akan terbit

- Lihat juga Pearson (1985) dan (2006)

- Ellen juga telah menyarankan gagasan yang sama dengan merujuk pada bagian Teluk Berau dan Semenanjung Onin sebagai pinggiran dari beberapa pemukiman masyarakat Seram Tenggara.

Catatan Tambahan

- Afinne bermakna memiliki hubungan karena pernikahan

References

- Alpers, Edward A. 2009. East Africa and the Indian Ocean. Princeton, NJ: Markus Wiener Publishers.

- Alpers, Edward A. 2002. “Imagining the Indian Ocean World.” Opening address to the International Conference on Cultural Exchange and Transformation in the Indian Ocean World held at UCLA in Los Angeles, CA.

- Andaya, Barbara Watson. 2004. “History, Headhunting and Gender in Monsoon Asia: Comparative and Longitudinal Views.” South East Asia Research 12 (1): 13–52.

- Andaya, Leonard Y. 2008. Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka. Honolulu: University of Hawaii Press.

- Andaya, Leonard Y. 1991. “Local Trade Networks in Maluku in the 16th, 17th, and 18th Centuries.” Cakalele: Maluku Research Journal 2 (2): 71–96.

- Andaya, Leonard Y. 2016. “Pathways of Cloth”.

- Andaya, Leonard Y. 2016. “The Social Value of Elephant Tusks and Bronze Drums among Certain Societies in Eastern Indonesia”.

- Andaya, Leonard Y. 1993. The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period. Honolulu: University of Hawaii Press.

- Chaudhuri, K. N. 1985. Trade and Civilisation in the Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750. Cambridge: Cambridge University Press.

- Cortesao, Armando. 1990. The Suma Oriental of Tome Pires, vol. 1. New Delhi: Asian Educational Services.

- Casparis, J. G. de. 1998. “Some Notes on Ancient Bima.” Archipel 56: 465–468.

- Dening, Greg. 1980. Islands and Beaches: Discourse on a Silent Land, Marquesas, 1774–1880. Carlton, Victoria: Melbourne University Press.

- Dissel, J. S. A. van. 1904a. “Beschrijving van een Tocht naar het Landschap Bahaam.” Tijdschrift Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (TAG) 21 (part 2): 787–821.

- Dissel, J. S. A. van. 1904b. “Reis van Ati Ati Onin over Patipi en Degén naar Kajoni.” TAG 21 (part 2): 617–650.

- Dissel, J. S. A. van. 1904c. “Landreis van Fakfak naar Sekar.” TAG 21 (part 1): 478–517.

- Dissel, J. S. A. van. 1907. “Reis van Goras langs de Bedidi naar Ginaroe, en over Womera weer naar Goras (Vierde Voetreis in het Bergland van z.s. NieuwGuinea). TAG 24 (part 2): 992–1029.

- Eliade, Mircea. 1969. Images and Symbols: Studies in Religious Symbolism. New York: A Search Book: Sheed and Ward.

- Ellen, R. F. 2003. On the Edge of the Banda Zone: Past and Present in the Social Organization of a Moluccan Trading Network. Honolulu: University of Hawaii Press.

- Goodman, Thomas E. 2006.“The Sosolot: An Eighteenth Century East Indonesian Trade Network.” PhD Department of History, University of Hawai’i.

- Guy, John. 1998. Indian Textiles in the East: From Southeast Asia to Japan.London: Thames and Hudson.

- Halikowsi Smith, Stefan C. A. 2011. “A List of Spices Known and Used in Europe during the Sixteenth Century, Their Provenance, Common Names and Ascriptions.” In Reinterpreting Indian Ocean Worlds: Essays in Honour of Kirti N. Chaudhuri, edited by Stefan C. A. Halikowski Smith. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 155–230.

- Hanna, Willard A. 1978. Indonesian Banda: Colonialism and Its Aftermath in the Nutmeg Islands. Philadephia: Institute for the Study of Human Issues.

- Heyne, K. 1927. De Nuttige Planten van Nederlandsch Indië . Batavia: Departement van Landbouw, Nijverheid & Handel in Nederlandsch-Indi ë.

- Ho, Engseng. 2006. The Graves of Tarim: Genealogy and Mobility across the Indian Ocean. Berkeley: University of California Press.

- Horden, Peregrine and Nicholas Purcell. 2000. The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History. Malden, MA: Blackwell.

- Knaap, G.J. 1987. “Kruidnagelen en Christenen: De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon, 1656–1696”. PhD dissertation University of Utrecht.

- Laarhoven, Ruudje. 1994. “The Power of Cloth: The Textile Trade of the Dutch East India Company (VOC) 1600–1780.” PhD Australian National University.

- Malekandathil, Pius. 2010. Maritime India: Trade, Religion and Polity in the Indian Ocean. Delhi: Primus Books.

- McPherson, Kenneth. 1993. The Indian Ocean: A History of People and the Sea. Delhi: Oxford University Press.

- Meilink-Roelofsz, M. A. P. 1962. Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630. The Hague: Martinus Nijhoff.

- Moorthy, Shanti and Ashraf Jamal (eds.). 2010. Indian Ocean Studies: Cultural, Social, and Political Perspectives. New York: Routledge.

- Nolde, Lance. 2014. “Changing Tides: A History of Power, Trade, and Transformation among the Sama Bajo Sea Peoples of Eastern Indonesia in the Early Modern Period”. PhD dissertation, University of Hawai’i at Manoa.

- Noorduyn, Jacobus. 1983. De Handelsrelaties van het Makassaarse Rijk volgens de Notitie van Cornelis Speelman uit 1670. Amsterdam: Verloren/Nederlands historisch Genootschap.

- Nooy-Palm, Netty. 1989. “The Sacred Cloths of the Toraja: Unanswered Questions.” In To Speak with Cloth: Studies in Indonesian Textiles, edited by Gittinger, Mattiebelle. Los Angeles: Museum of Cultural History, UCLA, pp. 163–180.

- Pearson, Michael N. 1985. “Littoral Society: The Case for the Coast.” The Great Circle. Journal of the Australian Association for Maritime History 7: 1–8.

- Pearson, Michael N. 2006. “Littoral Society: The Concept and the Problems.” Journal of World History 17 (4): 353–374.

- Pearson, Michael N. 2007. “Studying the Indian Ocean World: Problems and Opportunities.” In Cross Currents and Community Networks: The History of the Indian Ocean World, edited by Himanshu Prabha Ray and Edward A. Alpers. New Delhi: Oxford University Press, pp. 15–33.

- Pickell, David. 2002. Between the Tides: A Fascinating Journey among the Kamoro of New Guinea. Singapore: Periplus.

- Ptak, Roderick. 1992. “The Northern Trade Route to the Spice Islands: South China Sea-Sulu Zone-North Moluccas (14th to early 16th Century.” Archipel 43: 27–56.

- Rappoport, Dana. 2009. Songs from the Thrice-Blooded Land: Ritual Music of the Toraja (Sulawesi Indonesia). Paris: Maison des Sciences de l’Homme.

- Ray, Himanshu Prabha and Edward A. Alpers (eds). 2007. Cross Currents and Community Networks: The History of the Indian Ocean World. New Delhi: Oxford University Press.

- Reid, Anthony. 2000. “Pluralism and Progress in Seventeenth Century Makassar.” BKI: 637–654.

- Robson, Stuart (tr.). 1995. Desawarnana (Nagarakrtagama) by Mpu Prapanca. Leiden: KITLV Press.

- Rumphius, Georgius Everhardus. 1999. The Ambonese Curiosity Cabinet, translated, edited, annotated and with an introduction by E. M. Beekman. New Haven, CT and London: Yale University Press, 1999.

- Rumphius, Georgius Everhardus. 2011. The Ambonese Herbal, 6 vols, translated and annotated with introduction by E. M. Beekman. New Haven, CT: Yale University Press and National Tropical Botanical Garden.

- Soepardi, R. 1967. Medicines from Forest Products. [Translation of Obat-obatan dari hasil hutan, 1957]. Honolulu: East-West Center.

- Sollewijn Gelpke, J. H. F. 1997. “Johannes Keyts, in 1678 de Eerste Europese Bezoede ker van de Argunibaai in Nova Guinea.” BKI 153 (3): 381–396.

- Sollewijn Gelpke, J. H. F. 1994. “The Report of Miguel Roxo de Brito of his Voyage in 1581–1582 to the Raja Ampat, the MacCluer Gulf and Seram.” BKI 150: 123–145.

- Sutherland, Heather and G. J. Knaap. 2004. Monsoon Traders: Ships, Skippers and Commodities in Eighteenth-Century Makassar. Leiden: KITLV Press.

- Sutherland, Heather and Brée, David S. 1987. “Quantitative and Qualitative Approaches to the Study of Indonesian Trade: The Case of Makassar.” In Alfian, T. Ibrahim et al, Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis: Kumpulan Karangan dipersembahkan depada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo. Jokjakarta: Gadjah Mada University Press, pp. 369–408.

- Sutherland, Heather. 2011. “A Sino-Indonesian Commodity Chain: The Trade in Tortoiseshell in the Late Seventeenth and Eighteenth Centuries.”. In Chinese Circulations: Capital, Commodities, and Networks in Southeast Asia, edited by Eric Tagliacozzo and Wen-Chin Chang. Durham: Duke University Press, pp. 172–199.

- Swadling, Pamela. 1996. Plumes from Paradise: Trade Cycles in Outer Southeast Asia and Their Impact on New Guinea and nearby Islands until 1920. New Guinea: Papua New Guinea National Museum.

- Timmer, Jaap. 2011. “Cloths of Civilisation: Kain Timur in the Bird’s Head of West Papua.” The Asia Pacific Journal of Anthropology 12 (4): 383–401.

- Valentijn, François. 2002 [1724]. Oud en Nieuw Oost-Indië n, vol. 1. Franeker: Van Wijnen.

- Villiers, Alan. 1952. The Indian Ocean. London: Museum Press.

- Waterson, Roxana. Forthcoming. 2016. “Toraja and the Textile Trade: The Enduring Importance of Indian Cloths in an Indonesian Highland Society”. Cited with permission from the author.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar