B. Dualisme di tingkat

regional :

Organisasi Siwa /

Lima sebagai Fakta Politis

Kita

telah melihat bahwa kosmologi yang berpusat pada desa/negeri di Hualu melibatkan

struktur kuadripartit, yang dihasilkan oleh kombinasi oposisi sosial – gender

yang paling umum dengan 2 bentuk dualisme spasial yang berdampingan (bentuk

konsentris dan diametris).

Model

ini, bagaimanapun, hidup berdampingan dengan yang lain yang diwakili oleh Hualu sebagai

bagian dari masyarakat yang lebih besar. Masyarakat yang lebih besar ini

terdiri dari 2 moiety/ kelompok politis, yaitu kelompok “lima” dan “sembilan”,

yang terdapat atau terjadi di sebagaian besar Maluku Tengah, dan di kepulauan

Banda, Kei dan Aru.

Karena

ini adalah sistem regional, kita harus menjelaskannya pada tingkatannya

sendiri, sebelum mempertimbangkan bagaimana hal itu tercermin dalam masayarakat

Hualu, dan

bagaimana hal itu berinteraksi dengan studi struktur kosmologis sejauh ini. Saya

harus menyederhanakan situasi yang sangat rumit ini secara radikal. Memang,

tidak hanya sistem kelompok politik ini

memiliki banyak varian regional : varian ini sendiri tidak dapat dipisahkan

dari sejarah Maluku dalam 5 abad terakhir – sebuah sejarah yang ditandai oleh

interaksi kompleks berbagai budaya dan agama dan oleh perjuangan hegemonik dari

wilayah-wilayah asli (yang “aristokratis” atau “oligarkis” dari Hitu dan Banda,

dan proto-state dari Maluku Utara) serta kekuatan asing, terutama Portugis dan

Belanda.

Namun

sejarah yang rumit ini, yang jelas-jelas tidak dapat digambarkan di sini,

menampilkan sejumlah invarian politik dan terutama ideologis. Ini jelas

menunjukan kesatuan dalam keragaman budaya Maluku, dan mengungkapkan keberadaan

jaringan politik yang luas melalui mana persatuan itu dibawa atau diperkuat. Sebelum

melangkah lebih jauh, izinkan saya memberikan definisi minimal tentang sistem

yang akan saya diskusikan.

Setiap

masyarakat di wilayah tersebut, termasuka dalam kelompok “five” (lima) atau “nine”

(siwa). Setiap masyarakat, kemudian diklasifikasikan dalam konteks regional

dengan merujuk pada numerik/bilangan. Oposisi “lima” dan “sembilan” mungkin

dianggap sebagai bentuk pelabelan yang sepenuhnya berbeda, yang tidak

melibatkan konten spesifik apa pun. Tidak diragukan lagi, ini terjadi dalam

kasus-kasus tertentu namun lebih sering atribut substantif tertentu tersirat

oleh penggunaan label ini. Di sini kita segera menghadapi variasi regional dan

historis, tetapi juga konstan tertentu. Misalnya, setiap indeks numerik

seharusnya mengatur organisasi internal masyarakat ini. Di antara mereka yang

diklasifikasikan sebagai “lima” semuanya harus terjadi dalam unit limaan, dan

di antara anggota yang berlawanan, semuanya harus terjadi dalam unit sembilanan

(cf. Tichelman 1922; Duyvendak 1927: 78-79; van Rees 1866 : 106; Valentijn

1862, II : 87). Jadi Hualu, yang

termasuk dalam kelompok lima, dibagi dalam 5 unit politik utama; yang membayar

nikah dan denda mereka dalam kelipatan lima; ritual-ritual mereka melibatkan

penggunaan urutan lima kali lipat; mereka juga sering menggunakan formula yang

diakhiri dengan perhitungan “1,2,3,4,5”, dimana 5 indeks penyelesaian suatu

proses, mencapai keseluruhan. Yang sangat menarik adalah fakta bahwa

aturan-aturan ini menyiratkan ketidakmungkinan komunikasi antara kelompok

sembilan dan kelompok lima: sebagai akibatnya, bagaimana pernikahan dapat

terjadi atau denda yang harus dibayar untuk menyelesaikan konflik antara kedua

kelompok ini, ketika masing-masing diminta untuk membayar atau dibayar menurut

rumus berbeda???. Memang, kedua moieties ini (atau lebih tepatnya) adalah endogami,

dan satu-satunya hubungan yang mungkin di antara mereka ada perang; mereka

adalah “musuh lama/alami” (Tiele-Heeres 1868, I: 204; van der Craab 1862 : 212;

Ludeking 1868 :59).

Secara

umum, juga diakui bahwa Lima, secara konspetual

adalah “imigran” terhubung dengan arah ke laut, sedangkan Siwa, dipahami

sebagai “asli” atau “penduduk asli/pribumi”, dihubungkan dengan arah

pedalaman/pegunungan (van Ekris 1861: 319; Riedel 1886 : 90; Jensen 1948: 50).

Oposisi ini memotivasi, atau terhubung dengan yang lain : meskipun kaum pagan

dan kaum muslim ditemukan di kedua kelompok, kelompok lima secara paradigma

terhubung dengan Islam, sebuah agama asing (misalnya, Valentijn 1862, II: 821),

sementara kelompok sembilan itu secara paradigmatik setara dengan agama

tradisional. Kemudian, ketika pertama kali, Portugis, dan kemudian Belanda,

menggunakan kelompok sembilan untuk melawan kelompk lima yang muslim (Tiele –

Heeres 1886, I:96; 204; 244 dll), kesetaraan paradigmatik dibangun antara agama

Kristen dan agama tradisional (Wessels 1934 : 29-30; cf. Rumphius Ms: 191). Memang,

baik orang Seram maupun Belanda bermain-main dengan gagasan bahwa kedua agama

itu, memiliki banyak kesamaan terutama pada kurangnya pelarangan pada daging

babi (Tiele – Heeres 1886, I: 196-197; 205).

Fakta-fakta

ini mengkondisikan sejarah konversi yang

berurutan : kelompok sembilan cenderung untuk beralih pada agama Kristen,

sementara kelompok lima cenderung untuk masuk Islam. Kesetaraan paradigmatik

dari moietis dan relasi eksternal masih kuat dipegang oleh kaum pagan di Hualu,

dimana saya diberitahu : “Kami tidak berniat untuk bertobat; tetapi jika kita

harus melakukan itu, maka itu akan ke agama Islam, bukan ke Kristen, karena

kami adalah Lima !! ”.

Oposisi

lain yang terkait dengan 2 kelompok adalah laki-laki/perempuan, kanan/kiri,

hitam/putih, hidup/mati, dan lain-lain. Namun, korelasi masing-masing istilah

dengan kelompok sembilan atau kelompok lima bervariasi dari satu daerah ke

daerah lain.

Di Seram Barat, misalnya, istilah pertama

(dan superior) dari setiap pasangan dikaitkan dengan Siwa

(Jensen 1948: 46,53,72, 231-232); tetapi di Ambon – atau lebih tepatnya

wilayah-wilayah tertentu – kelompok sembilan dianggap sebagai perempuan, dan

kelompok lima

dianggap sebagai laki-laki (Manusama 1977: 34-35). Di Seram tengah, gender

nampaknya tidak berperan dalam konseptualisasi kelompok Siwa/Lima.

Tanda

signifikan lainnya dari 2 kelompok adalah penggunaan artefak yang berbeda

(Tauern 1918: 43), pakaian, hiasan kepala (Jensen 1948: 93), tarian, musik,

dekorasi tubuh, dan lain-lain. Tanda-tanda ini menciptakan identitas yang lebih

besar daripada yang disediakan oleh bahasa atau adat setempat – yang pada

kenyataannya, mereka mengindeks entitas metatribal yang kadang-kadang bisa

dimobilisasi secara politis oleh para pemimpin.

2

penjelasan dari sistem Siwa/Lima telah dikemukakan.

Yang paling baru adalah milik Duyvendack (1927), yang mengklaim bahwa Siwa/Lima

berasal sebagai suatu sistem moieties eksogami. Namun, tesis ini bertentangan

dengan fakta bahwa kelompok siwa dan lima, tidak

pernah diketahui eksogami, dan juga fakta bahwa kelompok eksogami adalah “asing”

di Maluku Tengah. Tidak perlu untuk menjelaskan dualisme saat ini dengan

mengacu pada masa lalu dari kelompok eksogami, karena prinsip dualisme ada

secara mandiri dan dapat diterapkan pada berbagai situasi sosial, seperti yang

telah kita lihat.

Penjelasan

tradisional dari pandangan sistem itu sebagai cerminan mekanis dari konflik eksternal

antara kesultanan Ternate dan Tidore (Rumphius Ms : 197; 201; Valentijn 1862, I:

249). Konflik ini tentu saja melibatkan dengan konflik dari 2 kelompok dan 2

konflik yang saling memperkuat satu sama lain – tetapi refleksi sederhana dari

satu ke yang lain tidak pernah ada. Selain itu, sistem Siwa/Lima

juga ada di daerah-daerah – seperti Banda, Kei dan Aru – dimana kedua

kesultanan tidak pernah memperluas pengaruh mereka, setidaknya secara

langsung (cf. Van der Chijs 1886 :

73-74). Juga, implikasi umum dari teori ini, bahwa satu kelompok dikaitkan

dengan indeks sembilan

karena kesultanan dibagi menjadi 9 unit – sedangkan

yang lain adalah “lima” karena struktur kelipatan lima dari kesultanan cocok

dengan itu (cf. Rumphius 1910, 1:16; Ludeking 1816 : 56) jelas-jelas salah. Di

tempat pertama, kesultanan-kesultanan tampaknya telah berubah sisi dalam

perjalanan waktu. Awalnya, Ternate dikaitkan dengan Lima, Tidore

dikaitkan dengan Siwa (Tiele-Heeres

1886, 1: 7; Rumphius Ms: 83,191,201; Valentijn 1862, I: 249, 239; Brouwer

(1612) dalam van der Chijs 1886: 62; cf van Ekris 1861: 314). Namun, kemudian,

relasi yang berlawanan juga dilaporkan (cf. Riedel 1886 : 88). Sultan Ternate

sendiri - setidaknya sejak ia menjadi sekutu Belanda – mengklaim kekuasaan pada

anggota-anggota dari kedua kelompok, seperti dinyatakan melalui surat-suratnya

atau pernyataan kepada para pemimpin Maluku Tengah (Tiele-Heeres 1886 – 1895,

I: 150-151, III: 154, 155, 156, 157-158, 204, 209 – 210; de Jonge 1862-1909,

III: 317-318; de Vlamingh van Oudshoorn Ms: 7).

Di

tempat kedua, meskipun sedikit yang diketahui tentang struktur internal Tidore

(ENI IV: 321), tidak ada alasan untuk meragukan bahwa itu mirip juga dengan

Ternate (cf. Van der Crab 1862 : 319 – 320).

Saya

telah mengatakan di atas bahwa identitas metatribal dari kelompok lima dan

siwa dapat

dimobilisasi secara politik oleh para pemimpin. Saya ingin menyebutkan beberapa

fakta yang menunjukan bahwa ini adalah masalahnya; memang, bahwa sistem siwa/lima tidak

dapat dipisahkan dari jaringan politik dan pertukaran regional yang tertarik di

sekitar pusat hegemonik, yang pada gilirannya terkait satu sama lain.

Mari,

saya mulai dengan area yang lebih langsung terlibat dalam lalu lintas

rempah-rempah dan komoditas berharga lainnya, yaitu Ambon, semenanjung Hoamoal

di Seram dan Banda. Di Ambon, praktisnya, semua kelompok lima (di sana disebut Ulilima)

adalah salah satu anggotanya dari konfederasi (bernama Hitu) yang diperintah

oleh 4 pemimpin (disebut perdana – sebuah gelar Jawa – oleh

sejarahwan Hitu abad ke-17, Rijali), atau mengakui hegemoni para kepala ini,

membantu mereka berperang, dan menggunakan markas mereka – desa/negeri Hitulama

– sebagai tempat penjualan rempah-rempah. Hitulama didirikan pada paruh kedua

abad ke-15 oleh nenek moyang dari 4 garis keturunan di mana para perdana adalah

anggota-anggotanya. Asal mereka adalah orang asing dan menghubungkan mereka

dengan beberapa pusat perdagangan dan kekuasaan utama, tidak hanya di Maluku,

tetapi juga di Jawa : pesisir tenggara Seram, kesultanan Jailolo (yang sampai

dihancurkan oleh Ternate, adalah yang tertinggi di antara 4 kesultanan Maluku),

dan kesultanan Tuban di Jawa.

Meskipun

pemerintah dari 4 perdana

– dalam kata-kata Rumphius – “aristokratik” (yaitu,

oligarki; Rumphius Ms: 10), sentralisasi berkembang dengan perluasan kekuatan

Hitu. Rijali melaporkan bahwa pada sekitar tahun 1510, setelah kembalinya seorang

warga negara penting dari Jawa, diputuskan untuk memiliki raja permanen (Latu Sitania),

yang akan menjadi trait

d’union di antara perdana maupun

antara perdana

dan rakyat (Rijali HTH, X; Rumphius Ms; 14;

Manusama 1977 : 30-31).

Kedatangan Portugis memperkuat

kepemimpinan Hitu atas semua kelompok lima

di Ambon, pada awalnya orang-orang

Lusitanian (Portugis) memilih untuk berdagang di Hitu, kemudian karena mereka

menjadi musuh dan memihak kelompok siwa melawan

kelompok lima (cf. Valentijn 1862, II

: 131,133; Rijali HTH, XV; Rumphius Ms: 44-49; 46; Manusama 1977: 40 – 43). Dengan

demikian, semakin banyak lima yang

dipaksa berpihak pada Hitu. Hanya Belanda yang berhasil menghancurkan kekuatan

Hitu – tetapi tidak menghilangkan afiliasi keagamaannya (Islam).

Situasi yang mirip dengan Ambon,

ada di semenanjung Hoamoal (Seram) yang berdekatan, juga merupakan pusat

penting produksi dan perdagangan cengkih (dan pala). Luhu adalah pemimpin 17

komunitas di pantai timur semenanjung itu. Seperti Hitu, Luhu diperintah oleh 4

kepala dan primus inter pares dari 4 “garis

keturunan” utama (Rumphius Ms: 101-102; Valentijn 1862, II: 49 – 50). Seperti

di Hitu, struktur 4 + 1 dari pusat kekuasaan ini menunjukan bahwa Luhu termasuk

dalam kelompok lima.

Komunitas penghasil cengkih di

pantai barat Hoamoal berada di bawah kepemimpinan 3 pusat kekuasaan, Kambelo,

Lesidi dan Asahudi, semuanya adalah siwa (Valentijn

1862, I: 245, II: 40 – 46).

Kepulauan Banda, di tenggara

Ambon, adalah pusat utama untuk produksi dan perdagangan pala. Wilayah itu juga

dibagi menjadi kelompok siwa (disebut

Ursiwa) dan kelompok lima (disebut Urlima). Menurut pengunjung Belanda pertama (1599), masing-masing

kelompok mencakup 6 atau 7 “kota” (van Heemskerk dalam de Jonge 1862 – 1909, II

: 427, cf. Halaman 172), suatu situasi yang mengingatkan kita pada situasi

Ambon, di mana Hitu termasuk 7 ulilima, yaitu

kelompok-kelompok yang dibagi dalam five (lima) unit (Uli).

Fitur lain dari Banda yang

mengingatkan situasi di Hitu adalah kehadiran “4 raja” (Valentijn 1862, III:

29, 290-291; Beschrijvinge 1855 : 78). Raja-raja ini, yang disebutkan dalam

kontrak pertama (160 – 162) antara VOC dan orang-orang Banda (de Jonge

1862-1909, II : 536 SV; Heeres-Stapel 1907 : 23; van der Chijs 1866 : 169 –

170) tampaknya semua adalah kelompok lima7.

Dengan demikian kelompok lima Banda,

seperti rekan-rekan mereka di Ambon, dipimpin oleh 4 pemimpin/kepala, salah

satunya mungkin adalah ketua/penguasa tertinggi.

Aspek komersial dari persaingan Siwa dan Lima tampaknya telah menjadi dominan di Banda : kita diberitahu bahwa

mereka memperebutkan kendali atas bea pelabuhan, yang dibagikan oleh semua

anggota kelompok (van der Chijs 1886: 5; de Jonge 1862 – 1909, I : 172, 427)8.

Sistem Siwa/Lima juga ditemukan di

kepulauan Kei dan Aru, yang berada di selatan kepulauan Banda. Meskipun

masyarakat ini merupakan masyarakat lebih “pinggiran” dalam sistem perdagangan

inter insular, mereka dikonfirmasikan bahwa pemimpin setiap kelompok, cenderung

menjadi penguasa pusat komersial. Dengan demikian kepala/pemimpin dari 2 pusat

pesisir tersebut telah berhasil diakui sebagai pemimpin masing masing dari

semua kelompok lima dan siwa di Aru (Brumund 1845 : 289-290; van

Eijbergen 1864: 557-558; 1866: 299; Muler Ms).

Sayangnya, di Kei, situasinya

jauh kurang jelas karena, ketika penelitian serius dimulai, sistem siwa/lima telah berhenti berfungsi atau bahkan

diingat dengan cara koheren (cf. Van Hoevell 1890; Nutz 1959: 89). Namun, kita

tahu bahwa ada persaingan di antara penguasa asli untuk kepemimpinan

masing-masing kelompok. Jadi raja-raja Wain, Danar dan Dulah – semuanya berkepentingan

dalam perdagangan – mengklaim kepemimpinan siwa

pada waktu berbeda (Bosscher 1855: 23-26; van Eijbergen 1866: 254,

268-269). Perhatikan juga bahwa Kei maupun Aru, secara tradisional tertarik di

sekitar Banda yang merupakan pasar untuk sejumlah produk mereka (cf. Barchewitz

1730: 146-149; de Klerk 1894: 29-36). Hal ini dan kehadiran komunitas-komunitas

Banda di Kei, mungkin menjelaskan kesamaan yang kuat antara sistem siwa/lima di daerah pinggiran ini, dan

sistem di daerah “tengah” yaitu Ambon dan Banda.

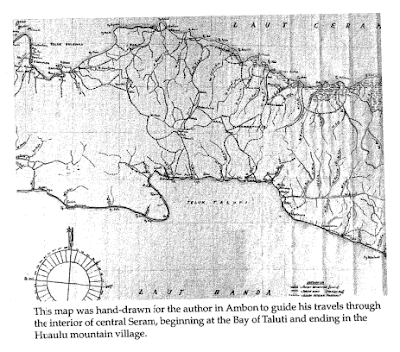

Situasinya

jauh lebih kompleks dan bervariasi di Seram. Wilayah pesisir secara budaya dan

politik dekat dengan wilayah yang telah kita pertimbangkan sejauh ini; tetapi

kontrol atau pengaruh mereka terhadap populasi pedalaman sangat bervariasi dan

tidak ada yang total. Mempertimbangkan hanya Seram Tengah dan Barat, kita

melihat bahwa daerah yang dulu, mungkin adalah tempat dimana pengaruh politik

dan budaya dari pesisir paling besar. Di Seram Tengah bagian selatan, ada

sejumlah kekuatan yang asal-usulnya terhubungan dengan penanaman rempah-rempah

dan perdagangan dan dimana unsur-unsur asing terlihat. Sebagai contoh, salah

satu desa di teluk Teluti di sebut Kota Mahu: ini menunjukan bahwa

desa itu dihuni oleh orang-orang asal Jawa (disebut Mahu di Seram, cf.

Valentijn 1862, II: 72). Pengaruh orang-orang Banda juga menonjol (cf. Verbeet

1762: 33; van der Chijs 1886: 99-100; catatan lapangan Valeri). Organisasi

politik kelompok-kelompok ini sangat mirip dengan Ulisiwa / Ulilima Ambon.

Adapun suku-suku pegunungan/pedalaman, mereka berada dibawah hegemoni Latu

(Raja) Manusela, yang merupakan siwa, dan mengklaim

merupakan keturunan dari keluarga penguasa Ternate. Dia (dan ) juga secara

mitologis terhubung dengan Sahulau, seorang Raja dari

Seram Barat, dimana ia juga sendiri terkait dengan Ternate (catatan lapangan

Valeri; Roder 1948: 15; Valentijn 1862, II: 82).

Pantai

Utara Seram dan daerah pedalamannya berada dibawah pengaruh kesultanan Bacan9

(seperti yang diungkapkan oleh legenda-legenda yang saya kumpulkan di Nisawele)

antara lain (cf. Rumphius Ms: 116-117; Valentijn 1862, I: 266, 270-271, I:58)

dan lebih langsung dibawah komunitas Lisabata – didirikan oleh orang asing dari

berbagai asal dan mengklaim hubungan dengan kesultanan Gilolo dan dengan Hitu (Valentijn

1862, II: 55-56; Rumphius Ms: 111-112, 113, 114-115). Seperti yang terakhir,

Lisabata adalah Muslim dan Lima. Agaknya kehadiran

wilayah lima yang

luas antara siwa Seram

Barat dan siwa Seram

Tengah, dalam beberapa hal berhubungan dengan hegemoni Lisabata di wilayah ini.

Hegemoni ini sering melibatkan pemaksaan upeti dan deportasi desa-desa

(Valentijn 1862, 11: 58). Akibatnya, salah satu “rumah” Hualu, pada awalnya

adalah kelompok siwa di

Seram Barat, tetapi “takluk” dibawah pengaruh Lisabata, dan akibatnya menjadi lima serta

harus mengikuti “tuannya” ketika mereka pindah ke Seram Tengah (Valentijn 1862,

II: 57)

Situasi

paling kompleks adalah di Seram Barat. Berbagai suku pedalaman dan sebagian

besar kelompok pesisir juga adalah siwa. Mereka terbagi dalam

3 konfederasi, masing-masing dibawah kepemimpinan seorang Kapitan. Dalam

hal perang, anggota dari masing-masing konfederasi bertemu di salah satu dari 3

sungai : Eti,

Tala dan Sapalewa. Tetapi disamping para

penguasa tradisional ini, rangkaian 3 penguasa baru berkembang, khususnya

karena pada abad ke-17, Belanda menggunakannya sebagai sarana merekrut siwa Seram

Barat untuk keperluan militer mereka sendiri (cf. De Vlamingh van Oudshoorn Ms:

119 verso). Ketiga penguasa ini adalah Sahulau yang disebut sebelumnya, dan

“raja-raja” dari Sumit dan Siseulu (Valentijn 1862, II: 72-75, 78-79, 80-84).

Mereka semua memiliki koneksi dengan kekuatan dari luar dan menemukan

legitimasi mereka melalui hal itu.

Untuk menyimpulkan survei

yang terlalu singkat ini, saya harus menambahkan bahwa sebagian besar pusat

politik yang disebutkan di atas terkait satu dengan yang lain, melalui aliansi

atau keturunan bersama. Jadi, misalnya, baik penguasa Lisabata dan salah satu

garis keturunan utama perdana Hitu, mengklaim

merupakan keturunan dari 2 orang bersaudara, yang pada gilirannya adalah

anggota garis keturunan kerajaan Jailolo. Selain itu, mereka juga memiliki

koneksi dengan wilayah Luhu, melalui leluhur bersama lainnya. Menurut versi lain,

semua penguasa ini terhubung dengan Sultan Bacan (Valentijn 1862, I: 236,

270-271; II: 55-56; cf. Manusama 1977: 21). Hitu juga memiliki koneksi dengan

kelompok lima Seram

Selatan (Valentijn 1862, 1: 240; 11: 69-70; Rumphius 1910, 1: 83), dan menjalin

aliansi politik dengan kelompok lima Banda (van

Vollenhoven 11: 792) serta dengan Sultan Ternate (Rijali HTH, VIII; Valentijn

1862, I: 240). Singkatnya Latu Sitania dan empat perdana Hitu

berada di pusat jaringan politik yang luas, yang menghubungkan sebagian besar

kelompok lima Maluku

dari Banda ke Seram Tengah.

Tidak ada jaringan

yang sebanding tampaknya ada di antara kelompok siwa, meskipun

Sahulau dan Latu Manusela – dua pemimpin utama Siwa Seram

– secara ideologis terkait. Di sisi lain, Belanda, yang dianggap oleh orang

Seram sebagai siwa (Rumphius

1910, I: 84), mungkin juga dipandang oleh banyak orang sebagai pemimpin mereka,

setidaknya pada abad ke-17.

Perlu juga disebutkan

bahwa Sultan Ternate memiliki para Kimelaha, “Gubernur” di

Maluku Tengah, khususnya di Buru dan di Luhu (Hoamoal). Pada paruh kedua abad

ke-16, para kimelaha ini telah menggantikan sebagian hegemoni lokal dalam

kontrol politik perdagangan (Valentijn 1862, II: 7, 50-51; Rumphius Ms:

200-203; Hustaart Ms: 147). Kimelaha dari Luhu dan Buru adalah anggota dari

garis keturunan Tomagola, yang oleh banyak orang di Seram dan Ambon diklaim

memiliki koneksi. Sebagai contoh, Tamatay, salah satu

“rumah/lumah” Hualu, mengklaim terkait dengan garis keturunan ini. Bukti di

atas telah menunjukan bahwa sistem siwa/lima – apapun asalnya –

pasti digeneralisasi dan diubah bentuknya dibawah pengaruh jaringan kekuatan

pesisir, diantaranya kita harus menempatkannya, setidaknya pada abad ke-16 dan

sebagain abad ke-17. Sangatlah menarik bahwa dalam banyak mitos Seram, yang

telah saya baca atau kumpulkan sendiri, asal usul sistem siwa/lima terhubung

dengan beberapa penguasa ini. Tentu saja di Seram Tengah, sistem itu dipandang

sebagai pembagian sewenang-wenang, yang diperkenalkan oleh Latu Sahulau atau

oleh Latu Siale. Yang terakhir (Latu Siale – maksudnya) adalah salah satu

penguasa pertama Ternate (Valentijn 1862, I: 283) dan namanya identik dengan

tanjung paling selatan semenanjung Hoamoal (maksudnya tanjung sial – catatan

tambahan dari kami), yang juga merupakan pusat kekuasaan Ternate di Seram.

Setidaknya penduduk

Seram Tengah (sebagaimana banyak masyarakat pesisir di berbagai bagian pulau

Seram), kemudian mengakui bahwa dalam bentuknya yang sekarang, sistem ini tidak

dapat dipisahkan dari jaringan pusat-pusat politik yang disebutkan di atas.

Bahkan, orang-orang Seram bagian Barat, seperti yang akan kita lihat, mengakui

fakta ini dalam mitos-mitos mereka, meskipun mereka kurang menonjolkannya.

Pengaruh pusat-pusat ini pada sistem siwa/lima

juga ideologis. Memang, ada indikasi kuat bahwa di Seram Tengah, setidaknya

ideologi siwa/lima adalah adaptasi

lokal dan transformasi kreatif dari ideologi yang berkembang di wilayah-wilayah

pesisir – khususnya di Ambon dan Hoamoal yang terkait erat. Karena itu, kita

harus “menengok” ke ideologi orang-orang Ambon ini, sebelum mempertimbangkan

padanan dari sistem ini pada orang-orang Seram.

=====

bersambung =====

Catatan kaki

- Seorang Raja adalah penguasa “kota-kota” Dender dan Rosengain; yang lainnya memerintah Labetaka, Waier dan Salama. Sejak itu dan menurut laporan yang akurat (Beschrijvinge 1855), “kota-kota” itu semuanya disebut sebagai kelompok lima – kecuali Labetaka yang pada masa itu menjadi kelompok siwa – saya (penulis) menyimpulkan bahwa 4 raja itu adalah kelompok lima / urlima

- Perkembangan perdagangan nampaknya menghasilkan oposisi politik di Banda dan Hitu. Di Hitu, hal demikian dipaksakan untuk tersentralisasi, sedangkan di Banda, hal itu membuat jatuhnya 4 raja itu, yang mana kedudukan mereka digantikan oleh oligarki perdagangan, dimana masing-masing kota dipimpin oleh shabandar dan oleh penguasa beragama islam (de Jonge 1862-1909, II: 427-428, Beschrijvinge 1855: 78; Valentijn 1862, III: 29-30). Selanjutnya kontrak-kontrak dari tahun 1605 dan 1609 terus menyebut raja-raja dan hanya menyebut “kota-kota” ( de Jonge 1862-1909, III : 210 sv, 325 sv). Rezim ini, dalam kata-kata Matelief – pengunjung Belanda – sebagai “republik” (van der Chijs 1886: 33)

- Juga oleh suatu fakta bahwa salah satu pemimpin komunitas di wilayah ini menggunakan nama Besi, yang merupakan nama lain dari Bacan (cf. Van der Crab (ed) 1878 : 437)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar